大敦煌的文化高度 敦煌歷史人物和典故選粹

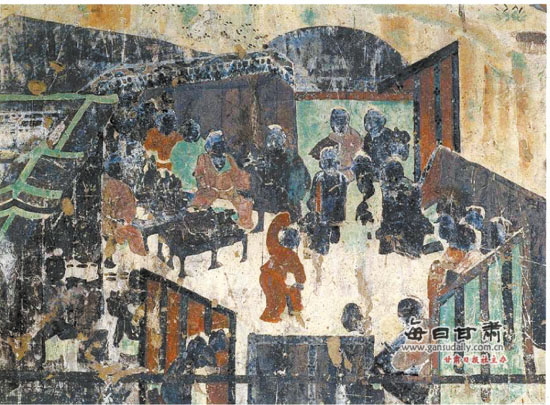

莫高窟445窟•盛唐婚嫁圖

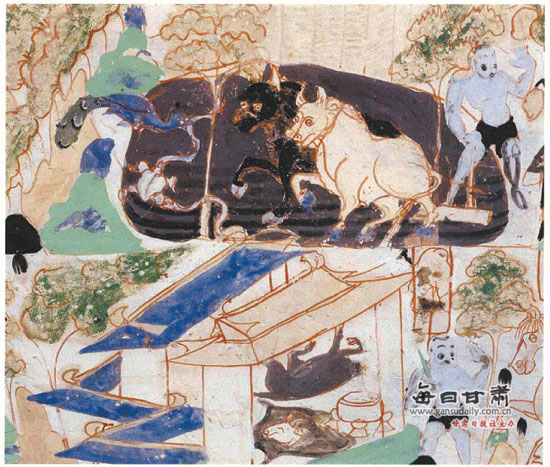

莫高窟北周296窟南頂•二牛耕地

甘肅日報記者張春生

歷史的天空群星閃耀

敦煌的輝煌始于漢武帝“列四郡,據(jù)兩關(guān)”。在漢武帝建郡立縣之前,就早已有先祖在這里勞動、生息、繁衍。中國古籍中有零星記載,以山川志之,如《尚書·堯典》中記“羽山”(今天的敦煌三危山)。真正在中國正史當(dāng)中以“敦煌”示人,應(yīng)發(fā)端于張騫西域之行,最早見諸于司馬遷所著《史記》。其后,一批優(yōu)秀人物為敦煌的興盛輝煌作出了杰出貢獻。

在西漢初期,因匈奴勢力強大,對西域的政策以求和為主。“和親”是中國歷史上國與國交往的慣常方式。用一個人的奉獻換取千萬人的安寧,歷來為人們敬重。

解憂公主是中國歷史上貢獻很大的和親公主。她是第三代楚王劉戊的孫女,在出使烏孫和親的細君公主去世后,為了維護漢朝和烏孫的和親聯(lián)盟,解憂公主奉命出嫁到西域的烏孫國。她一生經(jīng)歷漢武帝,漢昭帝,漢宣帝三朝,曾嫁給三任丈夫,皆為烏孫王。解憂公主在烏孫生活了半個世紀,一直活躍在西域的政治舞臺上,積極配合漢朝,遏制匈奴,為加強漢室與烏孫的關(guān)系作出了貢獻。(烏孫西遷前,游牧于敦煌、祁連一帶。)

絲綢之路開通之后的兩漢時期,中央政府投入巨大物力、財力,經(jīng)略西域,護衛(wèi)絲路暢通。一代又一代重臣良將在敦煌建功立業(yè),揚名立萬。這其中除了廣為人知的飛將軍李廣,貳師將軍李廣利,還有忠勇過人的班超父子。

班超(32年—102年),字仲升,扶風(fēng)郡平陵縣(今陜西咸陽東北)人。東漢時期著名軍事家、外交家。史學(xué)家班彪的幼子,其長兄班固、妹妹班昭也是著名史學(xué)家。班超為人有大志,少時仰慕張騫而投筆從戎。公元73年,他隨竇固經(jīng)敦煌北擊匈奴取伊吾(今哈密)地,又率三十六人出使西域,在降服匈奴兵時,班超發(fā)出了“不入虎穴,焉得虎子”的誓言,至今令人肅然起敬。后期班超連年擔(dān)任西域都護,同當(dāng)?shù)厝嗣\與共。公元76年,他奉詔將回洛陽,于闐人從上到下攔道痛哭,抱著馬腿挽留他。他終于繼續(xù)留在西域,在那里整整活動了三十一年。《后漢書》卷七十七《班超傳》記班超在西域幾十年,年老思土,上書中央乞歸,書中云:“不敢望到酒泉郡,但愿生入玉門關(guān)。”他于公元102年奉詔返回洛陽,已是年逾古稀的老人了。

班勇(?―127年),班超少子,字宣僚,子承父業(yè),為東漢將領(lǐng)。漢安帝時,匈奴貴族攻擾西域,他任西域長史,將兵五百人前往西域,與龜茲合兵擊走匈奴伊蠡王。永建元年(126年),領(lǐng)導(dǎo)西域各族大破北匈奴呼衍王,進一步鞏固了漢朝在西域的統(tǒng)治。著有《西域記》,為《后漢書·西域傳》所依據(jù)。

漢末兩晉的文化高峰

東漢末年,中原地區(qū)經(jīng)歷了近百年的大規(guī)模戰(zhàn)亂,人民生靈涂炭,生產(chǎn)遭受重創(chuàng),文化飽受摧殘,其后又經(jīng)歷了兩晉黑暗統(tǒng)治和南北朝頻繁的政權(quán)更迭。遠離戰(zhàn)亂的敦煌卻保持了相對安寧,大家世族紛紛西遷避亂,敦煌迎來了一個文化發(fā)展高峰。當(dāng)時敦煌是個以漢族為主多民族雜居的地方,有匈奴、鮮卑、氐、羌、月氏人等,也有西域各族如伊吾、高昌、焉耆、龜茲、康居人,還有更遠的粟特、罽賓、波斯等地來經(jīng)商的人,也有往來的天竺、西域各地僧人和內(nèi)地去西域、天竺學(xué)經(jīng)求佛的僧人。敦煌成為“華戎所交一都會也”。公元174年(漢明帝永本十七年)置西域都護,加強了對西域的控制,敦煌是那時經(jīng)略西域的要地。

當(dāng)時,敦煌郡共有748戶,29170人,約占全國人口的1/1600,灌溉農(nóng)業(yè)較為發(fā)達,社會較為繁榮。這一時期,敦煌人才輩出。經(jīng)兩百余年,從中原遷來的大族在敦煌立穩(wěn)了腳跟,中原文化在這里扎下了根,漢文典籍在敦煌傳播。有一些世家大族是“海內(nèi)望族”,如張氏、索氏,這些大族盛行開設(shè)私學(xué)“開館授業(yè)”,為敦煌文化興起打下了厚實的基礎(chǔ)。

這一時期,敦煌出了文學(xué)家侯瑾,名吏曹全等。侯瑾,家貧寒,性篤學(xué),十分刻苦。白天給人干活,晚上回家“燃柴以讀書”。其才學(xué)出眾,人品高尚,處于東漢末外戚、宦官專權(quán)的黑暗時代,拒不做官。作《矯世論》揭露時弊。侯瑾作品流傳下來的僅有《藝文類聚》中的名篇《箏賦》,其文格調(diào)高亢,在漢代辭賦中,為具有特色的力作。侯瑾被時人尊稱為侯君。曹全,敦煌效谷人,字景完,西漢名相曹參后裔,舉孝廉,拜酒泉祿福令,官郎中,以討西域疏勒王而有名,在任地方官時慰老濟貧,賑糧施藥,興完城郭,薦賢舉能,時人勒碑稱頌。名《曹全碑》。現(xiàn)碑存陜西省博物館。

西晉時期,敦煌的政治地位上升,成為“制御西域、總護南北道”,屏蔽河西的軍、政中心,社會相對安定。敦煌出了一批名儒。如索靖、汜衷、張甝、索紾、索永等人“俱詣太學(xué),馳名海內(nèi),稱敦煌五龍”。五人就學(xué)于太學(xué),“博經(jīng)史、兼通內(nèi)緯”,馳名海內(nèi)。索靖是朝廷重臣,公元290年晉惠帝時賜爵關(guān)內(nèi)侯,后被任命為大將軍、左司馬,平定了西戎的叛亂,參加了平定“八王之亂”的戰(zhàn)爭。索靖也是西晉名儒和大書法家。他的草書“骨勢峻邁,筆力雄健,獨具一格”。代表作有《出師表》。宋代著名《淳化閣帖》中,也收集了索靖的墨跡。索靖著有《草書狀》,對草書藝術(shù)作了高度概括和形象描述。

北涼時敦煌出了兩位大學(xué)者,一位是地理學(xué)家闞駰,一位是天文學(xué)家趙匪攵。

闞駰,字玄明,北涼敦煌人。其祖父、父親均為敦煌名士,他自己“博通經(jīng)傳,聰敏過人,三史群言,過目則通誦”。由于他學(xué)識淵博,深受十六國時期北涼建立者沮渠蒙遜器重,“常侍左右,訪以政治損益”。拜闞駰為秘書考課郎中,加奉車都尉。沮渠蒙遜還調(diào)集文吏30人,由闞駰領(lǐng)著典校經(jīng)籍,刊定先秦諸子文集三千卷,為整理保存中國古籍先秦漢魏文化作出了貢獻。又為《易經(jīng)》作注,恢復(fù)了《易經(jīng)》的本來面目。闞駰曾著《十三州志》。顏師古為《漢

書·地理志》作注時,多處引用。而以后《水經(jīng)注》《括地志》《太平寰宇記》等地理名著也曾多處采用《十三州志》的內(nèi)容。由此可見闞駰《十三州志》的學(xué)術(shù)價值和對后世的影響。可惜原著已失。

天文學(xué)家趙匪攵,敦煌人,是北涼掌管天文、律令的太史公。他組織下屬觀測星象,參考前人歷法的資料,結(jié)合河西地區(qū)實際情況,撰寫《七曜歷數(shù)算經(jīng)》一卷、《河西甲寅之歷》一卷、《陰陽歷書》一卷等學(xué)術(shù)著作。趙匪攵的科學(xué)成就,有利于當(dāng)時河西地區(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。英國李約瑟博士著的《中國科學(xué)技術(shù)史》記載了趙匪攵的科學(xué)成就,并予以很高評價。

這一時期的名人當(dāng)中,最為世人熟知的當(dāng)屬草圣張芝。蘇東坡在一則書論中寫道:“筆成冢,墨成池,不及羲之及獻之;筆禿千管,墨磨萬鋌(錠),不作張芝作索靖”。這段文中點了4個書法家:東晉王羲之、王獻之父子,東漢張芝和西晉索靖。后兩位都是敦煌書法家,而且是姑舅姻親。

在中國書法史上,張芝與懷素前后輝映,代表著漢唐時代草書盛行期的兩座豐碑。據(jù)《敦煌名族志》記:張芝為前漢司隸校尉清河張襄的后裔,后襄子西遷敦煌,子孫世居敦煌縣城北府,故又號“北府張”。

張芝出身宦門,父親張奐曾任東漢封疆大吏,一生為官清廉,不畏權(quán)貴,這對張芝“少有操節(jié)”的性格是有直接影響的。當(dāng)朝太尉和地方官吏累次征召為官,張芝拒而不就,故有“張有道”之稱。

張芝的書法,精勁絕妙,行、隸見長,尤精草書,其書體一筆到底,連綴不斷,氣脈通聯(lián),好比驚蛇入草,飛鳥入林,古人謂之“一筆飛白”(今稱之為一筆書)。張芝《冠軍帖》,筆法縱橫靈動,奇詭多變,回轉(zhuǎn)勾連各得其宜,一派“行神如空,行氣如虹”(司空圖)。晉代大書法家王羲之推崇說:“漢魏書跡,獨鐘(繇)張(芝)兩家。”亦嘗自嘆:“臨池學(xué)書,好之絕倫,池水盡墨,吾不及也”。張芝的書跡保存在我國歷史上第一部大型法帖《淳化閣帖》里,有五帖,其中《秋涼平善帖》可以說是章草的典范。

這時佛教在西域也非常盛行。佛教傳入內(nèi)地,敦煌是中繼站。伴隨著佛教的傳入,各種文學(xué)、哲學(xué)、藝術(shù)也經(jīng)敦煌傳入內(nèi)地。北魏的西涼樂就是由龜茲樂轉(zhuǎn)變而成,樂器中如曲頸琵琶、豎頭箜篌之類也出自西域,可見敦煌在當(dāng)時是中西文化匯合交融的一個中心。其間,涌現(xiàn)出了許多為中西文化交流和我國各族人民友誼作出貢獻的高僧大德和譯經(jīng)大師,如鳩摩羅什、法顯、竺法護和宋云等,他們在敦煌留下了深深的足跡,其中竺法護和宋云都是敦煌人。

佛教的盛行,催生了莫高窟開窟建寺。第一窟的開造者是沙門樂僔。次有法良禪師,繼續(xù)營造石窟。敦煌營造石窟起源于樂僔、法良二位僧人,此后延續(xù)千年不絕,造就了人類藝術(shù)寶庫。

開放包容的大唐氣象

在先朝文化積累的基礎(chǔ)上,唐一代,敦煌人才濟濟,名人輩出。可查者,唐代敦煌考取進士11人(唐以后無),出了大史學(xué)家文人名士令狐德棻,是唐初有名的十八學(xué)士之一,修撰《后周書》《新晉書》《唐史》《唐太宗實錄》《大唐氏族志》等307卷,官至禮部侍郎兼弘文館學(xué)士。張?zhí)兀拮侗饼R書》《隋書》《說林》等600余卷。令狐峘,修撰《玄宗實錄》《代宗實錄》等百余卷。才思俊麗的文學(xué)家令狐楚,有文集一百卷,著名詩人李商隱為其朋友,從屬。敦煌有文史名家13人,著書33部、1132卷,還有寫經(jīng)書法家令狐石住,他在總章二年(公元669年)用楷書寫的《金剛般若波羅蜜經(jīng)》書法上乘,接近大書法家柳公權(quán)的墨跡。敦煌也出了勇冠三軍、戰(zhàn)功顯赫的將軍薛萬鈞、薛萬徹、薛萬淑,為李靖、侯君集、薛仁貴等名將之副,為唐王朝立下了汗馬功勞。

經(jīng)濟發(fā)展,社會安定帶來了文化的繁榮,堅定了唐人的文化自信。唐朝文化藝術(shù)的高度成就,在敦煌莫高窟得到了充分反映。最有代表性的洞窟、最有歷史藝術(shù)價值的洞窟、最精美的彩塑壁畫、最靈動的飛天,都在唐代洞窟。如158窟(俗稱睡佛洞)的佛祖涅槃塑像和各國王子圖、45窟的千手觀音、159窟有“東方維納斯”美譽的菩薩彩塑、320窟的飛天、217窟北壁的無量壽經(jīng)變、445窟的曲轅犁、156窟的張議潮出行圖、323窟北壁的雨中耕作圖、112窟的反彈琵琶伎樂天圖、榆林窟25窟送老人入墓圖……

這些塑像都根據(jù)人物的身份、年齡、心理、感情,恰如其分地把內(nèi)心活動、性格特征表現(xiàn)出來,如佛祖的明哲睿智、菩薩的美麗善良,天王的威嚴剛毅、迦葉的天真純樸、阿難的深沉世故等,使人感到——生命在其中跳動。156窟的張議潮出行圖,長約8米,繪出了各有神情的人物120個、姿態(tài)不一的馬80匹和職

責(zé)不同表情各異的衛(wèi)隊、樂隊、舞隊。全畫氣勢宏偉,反映了這位封疆大吏節(jié)度使的嚴整威武軍容,是張議潮收復(fù)河西、維護國家統(tǒng)一、保障絲綢之路的歷史見證。壁畫上的飛天,使人感到風(fēng)動滿壁、靈動飄逸,連畫中的鼓樂都在不鼓自鳴。445窟的曲轅犁,則表現(xiàn)了唐代先進的生產(chǎn)農(nóng)具,根據(jù)這個壁畫,研究人員制作了一副曲轅犁,陳列在中國歷史博物館大廳。

與此同時,語言、文學(xué)、哲學(xué)、數(shù)學(xué)、醫(yī)藥、天文、歷法、繪畫、音樂、舞蹈也伴隨宗教和商品而來,堪稱文化藝術(shù)的大交匯。以音樂而言,在敦煌石窟數(shù)萬平方米的壁畫中,描繪著各個時期的伎樂歌舞和樂器圖像。專家已統(tǒng)計出在492個洞窟中,有樂舞洞窟240個,其中繪有樂器44種、4000余件,樂伎3000余身,不同類型樂隊500余組。其中有不少就是“胡樂”、“胡舞”。至于舞蹈,更是多樣美妙;荷葉杯舞、經(jīng)變樂舞、宴會嫁娶樂舞、民間宴飲樂舞、五欲娛樂樂舞(聲、色、香、味、觸五欲而誘)、腰鼓舞、密宗舞、方舞、年舞(在年末歲初為慶豐收和祈盼來年五谷豐登,戴上面具跳的舞)、八人舞、龜茲舞、西夏舞、隊舞、床上舞、兒童嬉戲舞、胡旋舞、反彈琵琶舞、蓮花童子舞、波斯舞、霓裳羽衣舞等等。舞劇《絲路花雨》、舞蹈《千手觀音》正是受此啟迪創(chuàng)作而成。

唐人的文化自信還可拈兩例以窺其中。唐時,敦煌即流行至少五種文字,除漢文外,還通行粟特文、吐蕃文、梵文、波斯文等。

敦煌唐代文物“敦煌放妻書”就能感受到這種自信和包容。原文如下。

蓋說夫妻之緣,伉儷情深,恩深義重。論談共被之因,幽懷合巹之歡。

凡為夫妻之因,前世三生結(jié)緣,始配今生夫婦。夫妻相對,恰似鴛鴦,雙飛并膝,花顏共坐;兩德之美,恩愛極重,二體一心。

三載結(jié)緣,則夫婦相和;三年有怨,則來仇隙。若結(jié)緣不合,想是前世怨家。反目生怨,故來相對。妻則一言數(shù)口,夫則反目生嫌。似貓鼠相憎,如狼羊一處。

既以二心不同,難歸一意,快會及諸親,以求一別,物色書之,各還本道。

愿妻娘子相離之后,重梳蟬鬢,美掃娥眉,巧逞窈窕之姿,選聘高官之主,弄影庭前,美效琴瑟合韻之態(tài)。

解怨釋結(jié),更莫相憎;一別兩寬,各生歡喜。三年衣糧,便獻柔儀。伏愿娘子千秋萬歲。于時某年某月某日某鄉(xiāng)謹立此書

1300多年前的夫妻離婚,依然緣盡情存,丈夫不但建議妻子重妝打扮,擇婿而嫁,還大度主動地承諾繼續(xù)承擔(dān)未來三年的生活費。時過千年,這份《放妻書》讀來仍然令人感慨。

千年積淀的大敦煌

翻開中國歷史,一城稱“大”的不多,這其中就有“大敦煌”。一個彈丸小城被學(xué)術(shù)界公稱“大敦煌”,背后是文化的高度。敦煌作為中國古代最早開放的地區(qū)之一,融匯吸納了來自黃土文明的優(yōu)秀精華,隨即東漸中原,廣泛地影響了中國社會的生產(chǎn)生活方方面面:種植、飲食、服飾、舞蹈、繪畫、宗教等。乃至今天的漢語中,像胡麻、胡桃、胡琴、胡說等來自西域文化的詞匯至今仍然活躍著,顯示出強大的生命力,符合中國人“海納百川,有容乃大”的標(biāo)準。

事實上,敦煌行政區(qū)域也非常大,多時地域面積在20萬平方公里以上。同時,敦煌的人口在古代中國也足以稱“大”。漢代敦煌戶籍人口曾達4萬多,前秦時曾一度達到10萬人,這其中不包括商旅、使團、僧侶、戍卒、驛館和軍隊家屬。在中國人口過億(明代)之前的歷史長河中,敦煌一直屬于上縣(唐時2萬人口屬上縣,5000人至2萬人屬中縣,5000人以下屬下縣),堪稱大都市。

回望這片神奇土地,保留至今的最早紙張——敦煌麻紙,最古老的書籍——敦煌《金剛經(jīng)》,最早的印刷活字——敦煌回鶻文木活字,最早的農(nóng)學(xué)著作——《氾勝之書》,最早的星圖——敦煌星圖,最早的白話小說——敦煌話本,最宏偉的藝術(shù)寶庫——莫高窟……其實,敦煌最寶貴的是歷史上一直堅持了開放包容的精神。

如今,經(jīng)過千年的文化過濾,留下了唯美的文化寶藏和對當(dāng)代發(fā)展的精神啟迪。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略推進,隨著絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會的召開,這張中國優(yōu)秀文化名片必將把當(dāng)代中國優(yōu)秀發(fā)展成果傳遞到更廣闊的世界。