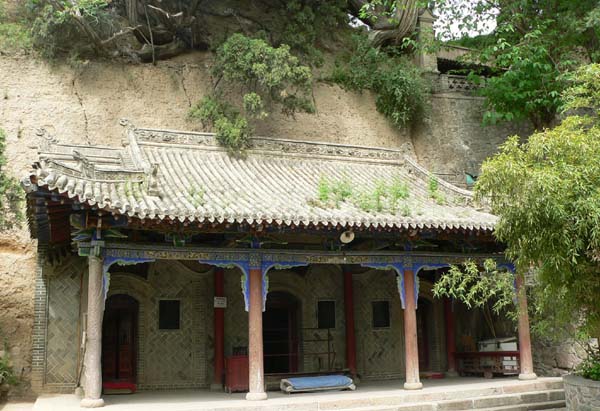

圖為三仙洞

玉泉仙洞

玉泉觀坐落在天水城北,依中梁山而建,距火車站有20公里。初稱城北寺、崇寧寺、北山寺,后因山上有一碧水盈盈、清甜甘洌的玉泉而得名。始建于元代至元十三年,距今已有700多年的歷史,是一處曲徑幽道縈回、亭臺殿閣迤邐的勝地。

玉泉觀內有秦州八景之一的“玉泉仙洞”,相傳為蘆、梁、馬三真人坐化埋葬之地。洞西南有一碑亭,內藏元代書法家趙孟草書四帖,上書五言絕句四首,筆法蒼勁圓渾,質樸豪放,觀者無不為之而贊嘆。每年舊歷正月初九,是玉泉觀廟會,當地人稱為“朝觀”,時值春早人閑,熱鬧非凡,組成一幅喜氣洋洋的風情民圖。玉泉觀現存建筑大多為明清時重建。

玉泉觀始建年代不詳,從現存“創建玉泉觀碑石”得知,最高層建筑老君殿為元大德六年所建。《秦州志》還載,元長春真人邱處機的弟子梁志通西行至此,愛其美景,遂筑庵修洞,死葬庵中。現在玉泉觀還留有梁志通寫于元世祖至元丙子年的詩碑:“大道邃廬東自游,風光仿佛象瀛洲。庵前草木春常在,檻外云山不夜秋。鬼泣馗罡三尺劍,神藏天地一蘆舟。由來拋卻紅塵事,勘破浮生只點頭。”

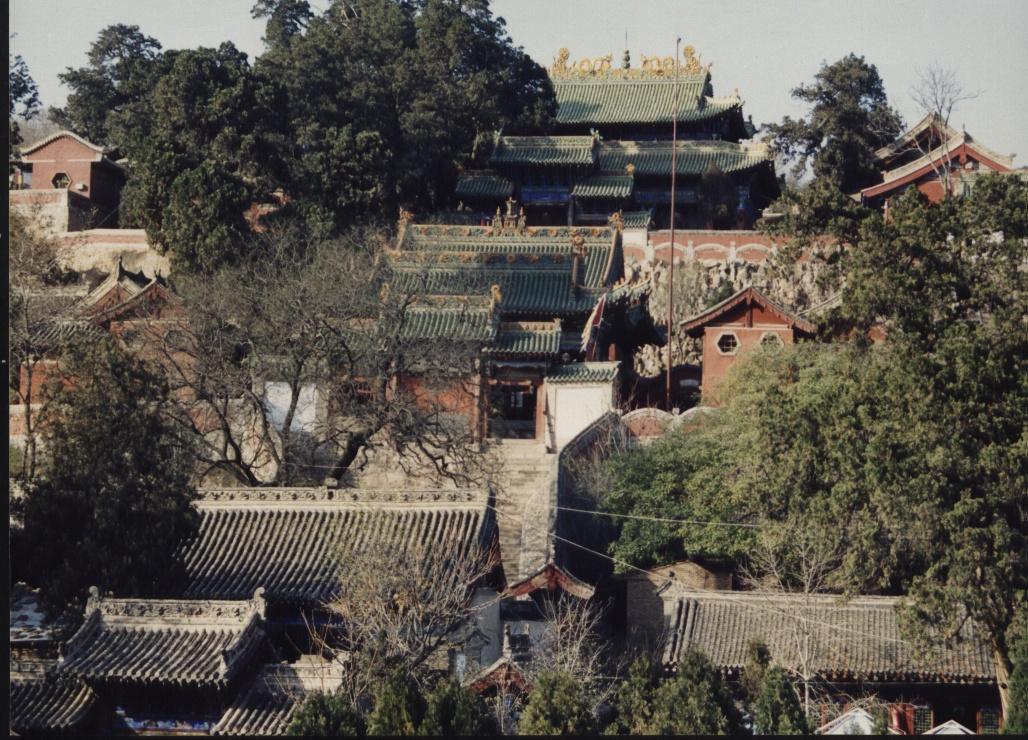

圖為通仙橋 圖片拍攝:天水在線

玉泉觀在存建筑大多為明清時重修。它坐北向南,從中軸線起,自下而上的有通仙橋、太陽廟、青龍殿、白虎殿、人間天上坊、玉皇閣、第一山牌坊、上清宮。兩側有雷祖廟、三官殿、李杜祠、倉頡宮、文殊殿、文昌宮、北斗宮、玉泉亭、靜觀亭、神仙洞、二公祠、天靖樓、趙孟頫詩碑等。

圖為64級臺階

圖為三清殿

老君殿是玉泉觀上最早最高的建筑,始于元代,修于明代。建在64級臺階之上,取老君64卦之意。老君殿東為文殊殿,西為文昌宮,西南有北斗宮。北斗宮前原有山門牌坊,和天水市飛將巷牌坊、南郭寺牌坊成一條直線,表現了古代勞動人民驚人的智慧和高超的技藝。現在老君殿已毀,只有殿前高大的單檐懸山頂牌坊尚存。

圖為53級臺階

圖為玉皇閣

老君殿下方為玉皇閣,是玉泉觀現存建筑中最為宏偉的古建筑。它坐落在53級臺階之上,意為紀念明代嘉靖五十三年重建。玉皇閣宮門為三間單檐懸山頂牌坊,當心間檐下八鋪作五抄重拱造并計心,二次間為七鋪作四抄重拱造并計心,外轉柱為繞廊,內柱嵌置門欞,飛檐斗拱,紅墻碧瓦,盼顧流光。殿內有軒轅黃帝及金、木二星像,神態肅穆雅靜,氣質渾脫瀟灑,華衣鮮貌,五彩灼灼,大有引人入勝之處。這些雕塑精品,均屬現代佳作。

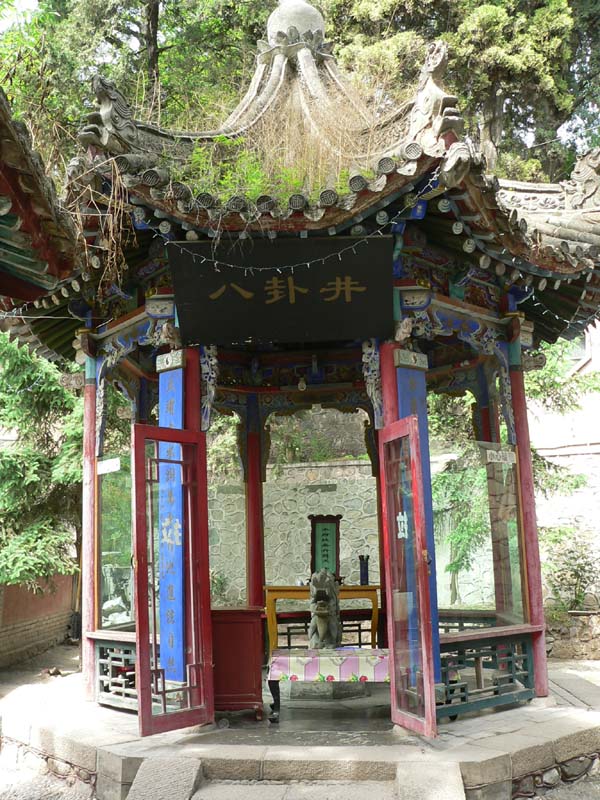

玉皇閣兩側有倉頡宮,宮殿階前有一六角攢光頂小亭覆蓋著的玉泉水井,相傳為漢代鐵馬大仙蘆真人所挖,元代梁真人洗目療疾之處。這口井,水質純美,清澈見底,長期飲用使人身體健壯,烏發美容;用來洗眼,能明目除疾,消炎止痛,故有“明眼泉”之稱。這口井,曾在十年動亂時被填,現已從新挖開,重建小亭,恢復了這口千年古井的原貌。

圖為八卦井

玉泉井南有神仙洞,相傳為蘆、梁、馬三位真人坐化埋葬之處。據《直隸秦州志》載:“蘆真人,為漢代鐵馬大仙,曾與成紀令觀燈廣陵,飛騰俄頃,今玉泉觀有仙室遺跡。梁志通,山西介休人,號達元子,至元丙子慕道來秦,功成終玉泉觀。未移時,在長安灞橋與合客傳鑰寄徒,旬日,使至,乃知其脫化留跡也,詔封煙霞無為真人。馬真人,清代平涼人,號一元道人,自幼出家,順治十年至玉泉觀募化施湯,一日與道友蒲進士辭遂化去。”現神仙洞崖上,翠柏蔽日,盛暑也覺清涼爽人。尤其崖頂露根古柏,根露交織如發辮,俗稱辮柏,實為玉泉觀一奇觀。

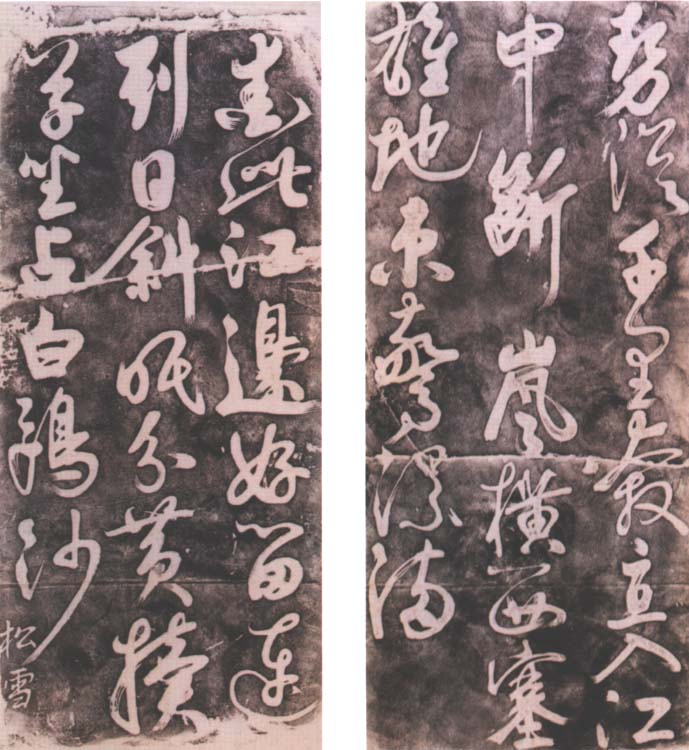

神仙洞西南有一碑亭,內藏元代書法家趙孟頌草書碑四幢,書五言絕句四首,筆法蒼勁圓渾,流暢明麗,質樸豪放,墨色溫潤,觀者無不為此珍品而贊嘆。碑旁還有明嘉靖庚戌按劉侖所鐫:“趙松雪書早歲法王右軍,后感管夫人言,乃自成一家,而風格不群膾炙人人者,亦不在右軍下,其傳盛于大江南北。……”的題跋。

碑亭西面有一亭巍然飛峙澗邊,名曰“靜觀亭”。登亭憑欄俯視,山澗涓流,松柏蓊秀,山花爛漫,鶯啼鳥啾;放眼遠眺,層層高樓,迭迭民舍,一城綠意,一川深秀;入夜觀望,城內萬家燈火,如繁星點點,美不勝收。真有“今日明人眼”之感,故“靜觀亭”又名“明眼亭”。

從“靜觀亭”遠眺秦州城區

神仙洞南側崖邊生長著一株側柏,高約12米,樹圍2.60米,樹齡約八百年。主干挺拔,懸根露爪,根莖交織,形若女子發辮,歷來稱為“辮柏”。清代舉人、隴上古文大家王權曾賦詩贊云:“就中柏最奇,懸空若鳳翥。崖根屈曲盤,千載神呵護。”相傳此柏為梁真人親手交辮根莖后栽植的。故俗稱“手植柏”。

1987年全國古樹研究人員就辮柏獨特的形態被譽為“全國之最”。

靜觀亭隔澗相望的南崗上,有清代建造的周、托二公祠、天靖樓等建筑。這里樓臺祠閣巧妙布置,綠樹芳草疏密點綴,整個建筑酷似江南風格的獨立院落。院中裊柳怪石寓意春景;萱草月季點綴夏景;秋菊丹楓渲染秋景;臘梅冬花襯托冬景。四時景色,俱具美色。早年的天水文社就設在這里,為學者名流聚會之地。明人胡纘宗有詩贊道:“驂鸞猶記少年游,谷轉云回水竹稠。飛華張綱初弭耳,騎龍李白復經邱。橋連瑤漢云邊起,殿涌玉泉天上流。即席月華圓更潔,掃霞滴露醉中秋。”晚清天水學者任承允也有詩云:“老杜詩名惟李配,玉泉南畔古祠存。凄然天寶兩翁淚,獨接國風千載魂。正好題詩盈素壁,何坊尋斧到班門。年年九日登高處,黃菊初開酒正溫。”

每年古歷正月初九,是玉泉觀廟會。這時春節熱鬧氣氛未衰,人們三五成群,相約朝觀。觀前小吃云集,炮仗喧天,路上萬頭簇動,似潮如流;觀上紅亭金殿,迤邐半山,組成了一幅罕見的人間樂園畫面。

張三豐 (1248--?)名全一,字君寶,號三豐。遼寧懿州(今遼寧阜新縣)人。為武當內家奉為祖師,并創立了太極拳法。此匾現懸與天水玉泉觀。

趙孟頫 (1254—1322)字子昂,號松雪道人,浙江吳興人。宋宗室。元代書畫家、文學家。官至翰林學士承旨,追封魏國公,其書法成就尤高,繪畫開創了元代以來文人畫之先河。此碑現存于天水玉泉觀碑廊。

“上九”朝觀會

Worship Yuquan Tiaost Temple 0n the ninth 0f lunar calendar

每年農歷正月初九,天水市市民傾城而出,去天靖山麓的玉泉觀“朝觀”。朝觀是天水最大的廟會之一。

正月初九據說是玉皇的誕辰日,后世道觀皆于每年此日設醮祭祀。天水市玉泉觀是西北著名的道教勝地,現辟為玉泉觀公園。從正月初八晚上開始,市民像潮水般涌向玉泉觀,觀前觀上,爆竹喧天,燈火通明,熱鬧非凡。到零點時,人流幾乎水泄不通,鐘磬聲、鼓樂聲、歡笑聲相融相和。龐大的朝觀群流光溢彩,人流迤邐半山,游樂盛況空前。夜半之后,人流漸歇。初九廟會日,遠遠近近的人們扶老攜幼,三五成群云集玉泉觀,掀起“朝觀”的又一高潮。觀前美食香氣誘人,各種商品琳瑯滿目,雜耍娛樂使人目不暇接。這時,朝山會上身著古裝的夾板隊踏步而來,旗幡飛揚中夾板聲聲,使廟會氣氛達到頂峰。打夾板本是天水祭神古樂的延續。

到清嘉慶年間,因為祭羅玉河水神,向天許愿,朝山會才于每年正月初九確定下來,且規模越來越大。天水朝山會所用的夾板約有一尺五寸長,在打夾板的過程中附有旋轉的舞技,鏗鏘有力的夾板聲中諧伴鼓、鈸、鑼、簫、嗩吶等民間器樂,給人以粗獷肅穆之感。一時間,秦風秦韻引得古城萬人空巷,組成一幅既有傳統民間文化特色,又有現代生活氣息的人間游樂圖。

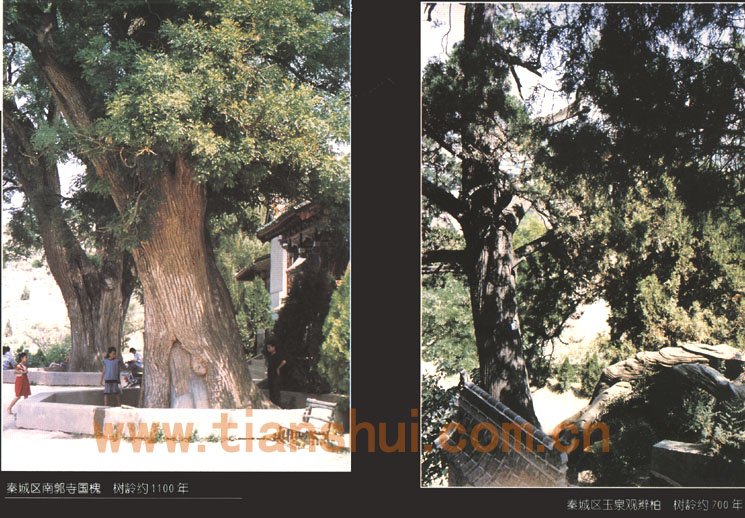

右為玉泉觀辮柏 樹齡約為700年