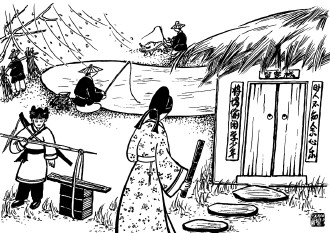

(插圖 洪波)

中國是一個詩的大國,是多民族多形式的音樂大國,自《詩經》起就形成了以詩配樂的音樂傳統。武山秧歌就是這民族音樂百花園中一朵正待開發的奇葩。它作為地方優秀文化的一部分,為當地的人民群眾所喜聞樂見,雅俗共賞,它以自己獨特的風貌在這塊神奇的土地上世代傳承著,它是西部秧歌的重要組成部分。

武山秧歌也叫社火,又叫燈火道場,既不同于誕生在高山曠野的山歌和花兒盛會,也不同于低吟淺唱的里巷小曲。它是很早就誕生在武山這塊神奇土地上的一種很具地方特色的民間古老傳統歌舞藝術形式和文化社事活動。

武山秧歌自古有之,源遠流長。每當中國傳統節日春節來臨之際,武山民間村村寨寨都有盛況空前的“耍秧歌”、“鬧社火”、“玩花燈”、“慶上元”的傳統習俗。古往今來,“耍秧歌”一直是武山人春節期間的主要文化生活和社事活動,有祈求平安之意,古老的民間祭祀活動是它的重要內容,武山人民非常重視。民間有火化陽州之傳說:古時,曾經一個時期陽州人(凡人)招惹禍端,觸犯了天威,天爺(古之“天帝”)決定正月十五火化陽州,便派兩員天將下凡施行。兩天將隨扮成乞丐下凡化緣,以揣度人心,所到之處均見人心向善、施舍相助。二位天將尋思,陽州人勤勞善良,怎忍心讓他們受難,卻又不敢違命,便想出了個兩全之計。先向陽州人說明了來意,再安排他們在上九即正月初九天爺圣誕之夜,設燈火道場一處祭祀祈福,以歌舞取悅于天爺等眾位神靈,以求寬恕赦罪。在正月十五晚上,天爺要開南天門察看天將執行火化陽州之命的情況,因此叫凡人在上元節夜家家大門、廳堂掛上彩燈,人們上街觀燈看秧歌,以紅火之場景,造成天爺察看時,人們在火海中的錯覺,從而息怒,再降福于凡人,凡人從此便可消災滅難,求得平安。故事延續到農歷二月初二,二月二前秧歌一定要謝駕,送神圓滿結束,再不準響鑼鼓。武山有二月二打灰簸箕的風俗,即每逢二月二,家家在簸箕中盛上草木灰,在自家各墻根下一手端簸箕,另一手執小棍擊打簸箕底,使灰彈落于墻根下。傳說這天天爺要再開南天門察看火化陽州后的情況,當看到家家化為灰燼,方可罷休,從而消災滅難。到農歷五月初五端陽節,武山人早早出門擺露水采艾蒿,打(折)楊柳插于自家門框和窗框,是說端陽節天爺再察看,見陽間火化后荒草遍野,長出屋房的凄涼景象,將會給凡人赦罪賜福。當然這只是一種傳說,我們拋開傳說的內容是否真實不提,就武山秧歌至今保留著的春節結“社”祭祀祈福、打燈籠、點篝火、耍秧歌、玩花燈、鬧社火的習俗,折射著人類遠古的文明,不能按迷信一概加以排斥。

武山秧歌的內容體制包含著詩、歌、舞三大基本要素。從武山秧歌的許多優秀作品中,可以看到它的詩、歌與舞決不是一種機械的地湊合。在這些歌舞中,歌詞內容天上人間、自然宇宙等無所不包,詩給予歌曲思想,歌曲給予舞蹈明確的概念,舞蹈又賦予詞曲生動的形象。三者相互補充、水乳交融,在共同思想內容的要求下結合成為一個有機的整體。按我國民族音樂傳統的分類,武山秧歌當屬于民間歌舞的范疇。

武山秧歌這一土生土長于民間的絢麗山花,帶著它雜陳的方言俗語,以它悠久的歷史、博大精深的內涵、濃郁的風情和生活氣息,運用質樸的唱腔、通俗的語言、特殊的表演形式,表達著西部人特有的審美取向,并在長期的歷史發展過程中不斷成熟,形成了自己獨特的風格。無論是語言文字、唱腔唱調,還是塑造藝術形象之舞蹈的表情達意等方面都有它獨特的創意和地域文化色彩。這一文化的實質,是人類從遠古時期便已萌發了的精神和生命意識的延伸和衍化,從遠古流經到現在,并伴隨著時代的脈搏流向未來。在這流變過程中演繹出越來越多,直抒胸臆,動人情愫的優秀作品。它是武山人的精神財富,是武山人文化和音樂史上最耀眼的一部分。打造這一藝術的是武山人數千年人類前進的歷史和根深蒂固的文化積淀以及鮮活而富有生氣的創造精神。它是武山人心理素質、文化傳統、審美觀念在文化藝術上的體現。

古老的中國傳統思想文化是中華民族精神財富的總和,是歷代先民聰明智慧的結晶,是現實中國的精神母體,是中國幾千年歷史積淀的靈魂,是一個極其廣博的領域,它孕育并影響著我們民族的未來。

炎黃子孫不忘根本。讓我們一起尋根,我們共同探源,因為古老的歷史并沒有全部記載在浩瀚的史書里,悠久的文化也沒有全部保留在人們的記憶中,有許多深藏在歷史塵埃中的秘密,等待人們去探尋。(陳定卓)