伏羲文化在天水

常 生 榮

天水伏羲廟,我去過很多次。不過伏羲廟在過去,并不在天水市里,而是在卦臺山,在北邊的山陽川。為了人們祭祀方便,明代成化年間,把伏羲廟從卦臺山移到了天水市城內。

這次我們到天水給劉連玉治腿疾,住在凱瑞利斯酒店,一進門一個赫然的標識,為伏羲祭祀活動定點酒店。使人們知道了,祭祀人文始祖伏羲的重要性。也使人們知道到了天水,就是到了伏羲的故地。

70年代我從北京常來天水探親,有空我就到伏羲廟去轉。那時候還處于“文化大革命”期間,在伏羲廟里還住著部隊,由于我也是軍人,經常和駐軍部隊官兵聊一些事情。我到那里參觀也很方便。記得在東西邊的廂房,都是部隊的營房,在后面有一個很大的禮堂,是部隊集會的地方。現在這個地方形成了一個紀念廟宇。

現在伏羲廟的所在地,路也拓寬了很多,形成了一個很大的伏羲廟文化園地,在這里走著非常舒適寬暢,和過去的狹小相比,形成了鮮明的對比。這充分顯示了我們的文化自信,和我們國家經濟發展的實際狀況。也說明一些地方,對于打造帶有文化傳統意義的景點,十分重視并很有創意。

我在天水同一些中學老師,作英語交流的時候,組織部的小何,還推薦了他的同學小孟也參加了交流。小孟是自學英語,說得還相當流利,我問他有沒有同伴交流,她說很少有外國人到這里,她自己能夠堅持自學,把英語說得如此流利,真是讓人信服。

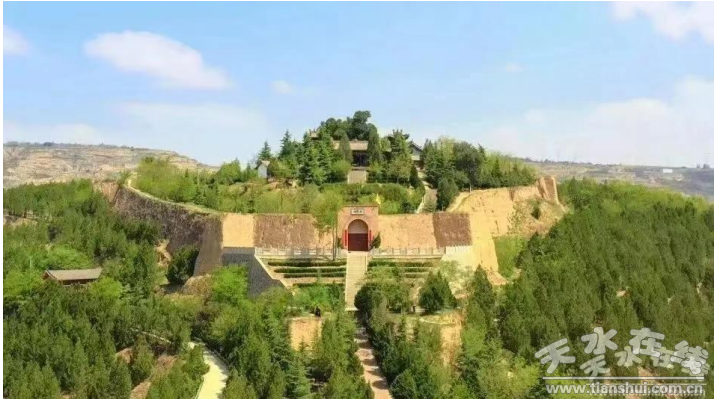

卦臺山又稱伏羲畫卦臺,位于天水市麥積區渭南鎮西,是中華人文始祖伏羲觀天法地。相傳這里是伏羲演繹八卦、教化眾生之地,因此而得名。其山突兀而起,狀如倒扣之瓢,山頂為平臺,海拔1363米,相對高度170米。南倚白鹿山,中呈峰腰,東臨三陽川盆地。三陽川在南北兩山環抱中,渭河呈“S”形,由西向東穿過,如同一個真實的太極原圖。

追尋我們民族的根,有幾個偉大的名字無法回避的,他們就是伏羲、神農、黃帝,所謂“三皇”。談及中國歷史,誰也無法脫離“三皇”談及中國的古代史。因為,史前文明需要載體。

伏羲位居其首,中華文明史上一些重大的發明創造如畫八卦、結網罟、興嫁娶、創樂器等,都附著在伏羲神身上,因此伏羲也就成了文化的化身,古往今來被尊稱為“人文始祖”,民間稱 “人宗爺”或“人祖爺”。當然,現代意義上的伏羲文化內涵更加廣泛,凡和伏羲相關的事或物,諸如祠廟遺跡、民情風俗、異聞傳說、史籍記錄等都屬于伏羲文化范疇。

盡管伏羲的形象或事跡被傳說和神話纏繞,盡管學術界對伏羲是人、是神以及功業等眾說紛紜,但有一點是有共識的——伏羲時代是中華文明的肇起時代。退一步講,即便伏羲是一個神話人物,但有一點不能否認,那就是—伏羲的身上,蘊含著豐富的歷史文化基因。說到底,伏羲就是中華民族在漫長的歷史發展過程中選擇和確立起來的文化象征,是文明戰勝愚昧的標志,《漢書·古今人傳表》列之為“上上圣人”首位,的確實至名歸。

現在的伏羲廟是在原三皇廟的基礎上,從新修建的。據說在元朝時期,三皇伏羲氏、神農氏、軒轅氏受到高度尊敬,元成宗鐵木爾還要求各州縣建設三皇廟祭祀。天水境內三皇廟建于元至正七年(1347年),到了明代,三皇廟崩塌,明成化十九年(1483年),當地又在原三皇廟的基礎上重建了伏羲廟。伏羲廟的古柏最早就是月臺上的兩棵,距今已有1000多年歷史。這個廟宇很古老,保存得非常完整完好,作為祭祀廟宇來說,它承載著人們對伏羲的敬畏之心、保留著傳統祭祀伏羲的習俗,體現了伏羲文化對天水文化的影響。

伏羲廟最獨特之處,它是一座專門為了祭祀人文始祖伏羲的廟宇,它是迄今為止在全 國祭祀伏羲之地中,保留歷史最悠久及最完整的明代建筑群。它是在先天殿內和太極殿內的伏羲圣像,也是目前全國保留最大最完整的明代塑像。

伏羲的先天八卦,對后人的影響毋庸置疑,他的時代為6000-8000之間,先天八卦以自然規律為依托,在那個時代教人們認識自然,并且掌握自然規律,讓人們在自然環境及變化中生存下來,并推動文明發展。

伏羲廟每年舉行三次大型祭祀活動:春祭是伏羲的誕辰,農歷正月十六;秋祭是伏羲的忌日,時間為農歷七月十九;在春秋二祭之間,公歷6月22日,甘肅省人民政府和國務院港澳事務辦公室、國務院臺灣事務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會在伏羲廟共同舉辦公祭伏羲大典,每年都會有一位全國人大常委會副委員長或全國政協副主席參與活動并宣布祭祀儀式開始。

公祭大典由甘肅省政協主席主持儀式,甘肅省人民政府省長代表所有參祭來賓恭讀祭文。伏羲廟每年的三次祭祀活動,都會吸引60萬余海內外華夏兒女前來天水拜謁始祖,增加了文化自信心和民族凝聚力。公祭伏羲大典是黨中央、國務院批準長期保留舉辦的重點節慶活動。2014年至今,已連續8年實現海峽共祭,公祭伏羲大典業已經成為中華兒女同根同祖、血脈相連的情感紐帶。老伴有腿疼,還專門到伏羲廟祭奠,祈求保佑身體健康。

實際上這樣的紀念活動不僅是一種紀念,是一種文化的傳承,更是一種經濟活動,通過這樣的祭祀活動拉動了當地的經濟,活躍了人們的社會文化生活。既有傳統文化意義,又有經濟活動意義,也是娛樂或鑒賞的過程。

作者簡歷:

常生榮,籍貫白銀市(靖遠縣)現為平川區,1969年入伍,中國人民解放軍少將軍銜。曾任原解放軍總政治部群工辦主任、原解放軍總裝備部通保部政委、全國雙擁辦公室主任等職務。