詩圣杜甫在秦州

常 生 榮

唐代大詩人曾經在秦州住過一段時間。他在這里寫了秦州雜詩120多首,也是他詩歌最為成熟的時期。杜甫在這里居住并留下詩篇,也使秦州這塊地方,冉冉生輝。成了天水一個重要的文化名片。

唐代詩圣杜甫,生在唐王朝由盛轉衰之際。胸懷大志,命運多舛。至德二載(公元757年)六月任左拾遺,不久,即以疏救房琯觸怒肅宗,后出為華州司功參軍。“致君堯舜上”的理想既 成泡影,耿介的詩人又不愿屈心以為形役;加之安史之亂戰火未熄,關內且連年饑荒,遂決意罷官遠行。安史之亂,杜甫數度身陷叛軍遭到胡騎踐踏,幾經顛沛流離,于乾元二年七月舉家度隴,向秦州流亡。跋山涉水到了秦州,先寄居東柯村杜佐草堂,侄兒的日子也緊巴巴的室如懸磬。

在此之前,詩人的從侄杜佐、好友贊公已先后移居秦州。所以詩人“因人作遠游”,就是投親靠友。便于乾元二載(公元759年)立秋后某日,棄官攜家,度隴山,經張家川,到秦安,問烽火,滿懷惴惴,西人秦州。著名的月夜憶舍弟,就是在秦州寫的。 “戍鼓斷人行,秋邊一鷹聲。露從今夜白,月是故鄉明。有弟皆分散,無家問死生。寄書長不達,況乃未休兵。”

在秦州,詩人大部分時間寓居城內,中途也曾短期寄住親友接濟外,詩人采藥曬賣,時能添補衣食。謀生之余,他還不避遠近,在州內登臨尋訪過南郭寺、山寺(麥積山)、太平寺(故址在今麥積區甘泉鎮)等名山寶剎。憑吊過兩漢之交割據隴上的隗囂汨宮(故址在今皇城山上),游覽過風景如畫的驛亭(故址在今天水郡附近),甚至還走訪過赤谷西崦(今暖和灣河谷西岸某山)的普通農家。所到之處,感時傷時,均留有不朽的詩篇。

杜公棄官西行之初,本自前途渺茫,于道路去留,不可能豈有已定之見;所以在秦州每遇清幽佳境,必生“何當宅下流”“采藥吾將老” 之類念頭。事實上,他還親往西枝村(今麥積區甘泉鄉園店村),與住在那里的贊公翻山越嶺,不止一次地尋置草堂地,作為永久的棲身之所。詩集中《西枝村尋置草堂地夜宿贊公土室二首》及《寄贊上人》等詩,正是這種意向和行動的具體記錄。

在杜甫的詩中,涉及了天水附近的一些地方,比如,東柯,仇池,同谷,木皮嶺,鳳凰臺,鹽井,西枝村,寒峽,鐵堂峽,龍門峽,天鏡寺等地。此行這些地方我大部分都到過了,因為大都分布在秦安到成縣這一條路上,多數在天水周圍。在那些地方閱讀杜甫的詩篇,更有一種現場感,有與詩人對話的一種情懷。

可惜的是,他們始終未能找到理想的地方,又生活卻愈見艱難。此時,吐蕃族入寇秦州的戰爭威脅,也一天緊似一天。正當詩人舉措不定的時候,同谷縣(今成縣)有人來書,以其地氣候和暖,物產豐富為辭,邀請杜公移家南下。詩人感其殷殷之意,于是在同年十月初又整點行裝,攜家帶口,出赤谷,經鐵堂峽(在今天水鎮東北五里)、鹽井(今禮縣鹽關鎮)、寒峽(今西和縣祁家峽)、法鏡寺(故址在今西和縣石堡村西山上)、青陽峽(今作青羊峽,在西和縣南)、石龕今名八峰石龕、峰腰石龕,(在西和縣石峽村),由龍門鎮(今成縣府城鎮)踏上同谷縣境。

杜公流寓秦州,前后不滿三月。這期間,他不用急急奔走謀求仕進,也不必辛苦坎坷躲避戰亂,可以靜下心來琢磨平生酷愛的詩歌創作。傳世寫于隴右的一百一十多首詩中,絕大多數作于秦州。這些詩全系五言,內容也集中在傷時、記游、詠物、懷人等幾個方面,顯示出作者著意探索的軌跡。其中,《秦州雜詩二十首》,及幾篇長律,在杜集中也是不可多得的精品。正如馮至《杜甫傳》所指出的:在杜甫的一生,七五九年是他最艱苦的一年,可是他這一年的創作,尤其是“三吏”“三別”以及隴右的一部分詩,卻達到最高的成就。

杜甫流寓秦州時所作: “山頭南郭寺,杜甫有一首詩贊美南郭:“山頭南郭寺,水號北流泉,老樹空庭得,清渠一邑傳。秋花危石底,晚景臥鐘邊。俯仰悲身世,溪風為颯然。”(《秦州雜詩·十二》)詩創作于唐乾元二年乙亥(759 年)秋,客居秦州(即今天水市)時。不久又搬進城里。他風塵仆仆,到 秦州的南山之幽,訪求老友贊上人,豈不知贊公也是獲罪被謫之人,“放逐寧違性,虛空不離禪。相逢成夜宿,隴月向人圓。”除了促膝敘舊,實在也拿不出太多的銀錢接濟。他不慣閑居,就進山采藥,但“采藥吾將老”,也換不回幾個錢,詩倒寫了不少,可那時候不興發表掙稿酬。眼看著身上的銀子花完了,又告貸無門,這真使“詩圣”束手無策。一晃過了重陽,吐蕃又將兵臨城下。杜甫成了熱鍋上的螞蟻,恰值同谷縣宰寄書相招,杜甫攜家冒著飛雪離開秦州到同谷去了。

在秦州短短三個月,杜甫備嘗艱辛,在這塊黃土地上留下了沉重的腳印,也留下了沉郁頓挫、博大繁富的現實主義偉大詩篇。杜甫在秦州,很少和官府往來,閑暇時,走門串戶,體釁百姓生活,踏遍了秦州大地,寫了普通百姓生活的著名詩篇。

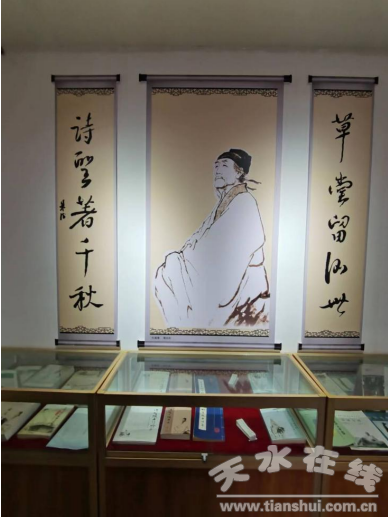

秦州人民為了懷念這位偉大的愛國詩人,曾在他居住過的東柯村修建了杜甫草堂,藝人們依照自己的意愿,彩塑了杜甫坐像,怕老詩圣寂寞難耐,又塑了他兩個兒子宗文、宗武充當書童侍立兩旁。清同治年間草堂毀于兵火,光緒三十年將南郭寺東禪院改造為杜公祠。近代,在原草堂遺址上修建了“子美學堂”(今稱子美小學),東柯村改為“子美村”,草堂臨近的八棵唐槐改稱“子美槐”。

杜甫在秦州寫詩,涉及的地名分別是,東柯(天水市麥積區街子古鎮柳家河村)。仇池(今隴南西和縣城南四五十里處),同谷(今隴南成縣),木皮嶺(在甘肅省徽縣栗川鄉和成縣境內)。鳳凰臺(今成縣東南七公里飛龍峽)。鹽井(今禮縣鹽官鎮)。西枝村(今麥積區甘泉鎮園店村)。寒峽(今西和縣祁家峽)。鐵堂峽(今天水鎮東北五里),龍門鎮(今成縣府城鎮),法鏡寺(故址在今西和縣石門鎮)。我從天水到成縣的路上,一路都看到了杜甫所走過的這些地方。現在我們高速公路幾個小時就到了,在唐代杜甫車馬勞頓,得需要很長時間,才能走完這些路。

我在天水的時候,友人給我送了一個禮物,就是杜甫在秦州的雜詩 120 首。用王羲之王獻之二人字體集字,刻在一個石碑上。叫二妙貼。我認真地研讀了杜甫的秦州雜詩。對照詩中出現的地名,逐一進行考察,深刻理解杜甫沽的思想意義和藝術內涵。受益匪淺。我要感謝南郭寺的解說員小范,我在寫此文時,遇到資料不足之難,當我向她請教時,她都耐心地一一解答,并且通過微信發來了很多詳細的資料。

作者簡歷:

常生榮,籍貫白銀市(靖遠縣)現為平川區,1969年入伍,中國人民解放軍少將軍銜。曾任原解放軍總政治部群工辦主任、原解放軍總裝備部通保部政委、全國雙擁辦公室主任等職務。