準確認知古臨洮,撥開岷縣秦長城首起點迷霧

常 生 榮

為了弄清秦長城的起點,我專門到岷縣去考察秦代長城。要搞清楚這個問題,首先要搞清楚在秦代什么地方叫臨洮。秦國和秦朝時代把岷縣叫臨洮,那時秦國的隴西郡也設在臨洮。而改為岷縣是在民國時期的事情。臨洮過去叫狄道,在把古臨洮改為岷縣之后,也把狄道改為臨洮。當然臨洮一段時間也曾經是隴西郡的所在地。由于地名的變化,對長城的源頭的研究帶來了很多困惑。人們一般認為臨洮就是秦代長城的首起段。這是個誤區。而臨洮一些長城研究者,也堅持認為長城的起點在現在的臨洮。

史書上說的蒙恬筑長城西起臨洮,東至遼東。這個臨洮就指的是岷縣。從岷縣是秦長城的首起地。長城有兩個走向,一個是秦昭王長城到了固原,一個是秦始皇長城,應該是沿一條沿洮河向北,到永靖縣與黃河對接,沿著黃河南岸繼續延伸,過蘭州,榆中,皋蘭,靖遠,中衛等地,“并河以東”而修筑的。史書上稱“并河以東”,或“傍河以東”,“以河為因,城河上塞”等。有不同的說法,但實質上都是指秦朝沿黃河修筑的長城。

秦長城,包括秦昭王長城,為什么起始段在臨洮(今岷縣),這是有防御的戰略根據的。秦朝的老祖宗發跡在甘肅的天水秦安和隴南禮縣一帶。商末周初,秦人來到了西陲,從周孝王時起,秦人便為周天子牧馬,首領非子是最有名的馴馬高手。因養馬有道,也由于救駕有功,周天子將渭水以西帶名為秦地的土地,賜予非子,便有了“秦嬴”的稱號。在秦國的發祥地西北方,就是甘南大草原,這里就是土藩、戎,羌等少數民族居住的地方。歷史上這些民族與秦國曾發生過很多戰爭。

在禮縣的北部有一個叫犬丘的地方,現在叫狼渡灘,就是秦朝為周朝牧馬的地方,后來成為秦國牧馬的地方。秦國在戰國時期是比較晚出現的一個諸侯國,由于對周王朝救駕有功,被封到西戎這個地方。而秦國很爭氣,很快就征服了一帶的少數民族,占領了這里很大的地盤。到了秦穆公的時候,他的地盤已經到了黃河南岸,在岷縣設置了隴西郡。在這里修筑長城,而且不是一道,有多道長城。戰略意義是相當明顯的,就是要保護牧馬之地和秦王朝的發祥地,也保護渭河涇河流域。這里的確是一個戰略要地,是秦國向東發展的戰略依托。秦國就是由于戰馬數量多質量好,戰馬在當時是重要的戰略物資,大大增強了秦朝軍隊的作戰能力,使他有能力掃滅六國,實現統一。

根據岷縣同志的建議,我專程到狼渡灘去考察,這里的確是不可多得的牧馬之地。新中國成立以后,軍隊也曾經在這里作為軍馬場。閭井鎮的領導熱情地接待了我們,并詳細介紹了這一帶的情況。閭井鎮這個地名,實際上留下了秦代井田制的痕跡。

我寫詩《到閭井狼渡灘》,“常慕幽景狼渡灘,祭獻秦廟西陲邊。犬丘名垂牧馬地,閭井形彰古井田。丘陵披綠接遠云,小溪蜿蜒過大塬。偶遇救駕的諸侯,一統劈得亦開天。”注曰“狼渡灘,在禮縣北,岷縣南。此地為古犬丘。即秦人祖上為周王牧馬之地。周王因燃烽火戲褒姒,而諸侯不救駕。唯秦人先祖救周幽王駕有功,隨封西陲為秦,始為諸侯。秦人繼續在這里牧馬,使其軍力逐步壯大,而奪取了關中,又向東統一了華夏。此地,應為秦發跡的重要發源地。”

對岷縣秦始皇長城有不同認識和看法,有的根據考察實際,形成了相關論文,認為秦始皇長城始起臨洮,那個臨洮就是現在的岷縣。有的則認為秦始皇沒有在岷縣修筑長城。因為秦朝時間短沒有時間修筑,這是對歷史閱讀得不精細,形成的觀點是不準確的,秦朝存在了十五年,前后修了十二年長城,這個歷史是有文獻記載的。

為了考證這個問題,我先后到了岷縣學習研究,在張潤平老師的陪同下,還有縣委組織部的曹副部長,周副縣長(當時為隴西的縣級干部)一同去考察了這一地帶的長城,使我感到十分驚奇的是,秦朝在這里修了不少長城,不是一道,而是數道長城重疊修筑,有塹壕長城,有土筑長城,有石筑長城,大體上是塹山堙谷形式。由于這里不具備修塹山長城的地理地形條件,所以秦代人選擇了開挖壕溝的形式,形成塹壕防御體系。岷縣境內塹壕大體分五段,總計長度20公里左右。

我們首先考察了位于岷縣縣城西邊的東臺的前臺烽火臺,從鐵關城的小村子旁邊,往山上爬了大約100多米,到了一個地方,這里雜草叢生,特別是蒿草長得有半人多深,踏著露水艱難地到了秦朝的烽火臺下。這個烽火臺上長得滿是草和樹,只是在靠西南的一段露出一些墻體,夯土層厚度12公分,薄處也就10公分左右,非常規范。張潤平老師說,秦代的烽火臺規制有其鮮明特點,和其他朝代的不完全一樣,一般呈圓柱體,密度比較大。而秦代的烽火臺現在基本上成一個土堆了。比如在岷縣東臺這個地方,山地絕對高度500米,從山頂到洮河邊,大約有5個烽火臺,在洮河邊上的烽火臺,直徑18米,周長50多米,高30米,被人拆掉了。現在這里建了5棟房子,實在是可惜。

在岷縣縣城西邊五公里的地方,有一個叫鐵城灣古跡,它是秦萬里長城最西端的第一個關城。仔細觀察在一個土臺子上有一些痕跡,關城的圍墻依稀可見。這個關的南邊就是大溝,溝口的大溝鎮是個戰略要地,他是通向四川松潘、青海等地的必經之道。秦國必須把這個戰略要地加以封堵,在鐵關城的山上,隱約可見秦代的時期修筑長城和烽火臺,而且這里的烽火臺非常密集,沿著山脊線修筑,隨著的脊起伏而延伸,與塹壕土筑長城連為一體。

在距離岷縣30公里的西邊有一個地方叫西寨,這是明顯最西端的一個鎮子,在鎮子的西邊的山梁上有一個秦代的烽火臺,應該叫西寨烽火臺,現存有6米多高,絕對高度有60多米,在半山腰。

向西我們行進到一個河床比較窄的地方,突出了一個山梁,在山梁的背后,秦代的將士們挖了塹壕,寬5~6米,深3~4米。這個塹壕從突出的山梁向西北拐去,然后到了半山腰,繼續向東北蜿蜒而上,到了山頂,這是一道防御線。這個塹壕一直延伸向北,向北之后與洮河相連,形成一道堅固的防線。此次我們在往甘南行進的路上,滿目青山綠水,這里有打造全域旅游,實行“五無”,即無垃圾,無塑料,無污染,無公害,無化肥。甘南我過去過多次,是有名的臟亂差,現在變成這樣干凈美麗的地方是想象不到的。

我們到了卓尼,這里有地方叫秦關,秦關周圍有很多高山,在我們車行進的正前方,高山之巔都有烽火臺,烽火臺的下方有塹壕,彎彎曲曲地延伸到洮河。張老師講,山的那邊可見秦代對防御工事建筑的宏偉和精細。

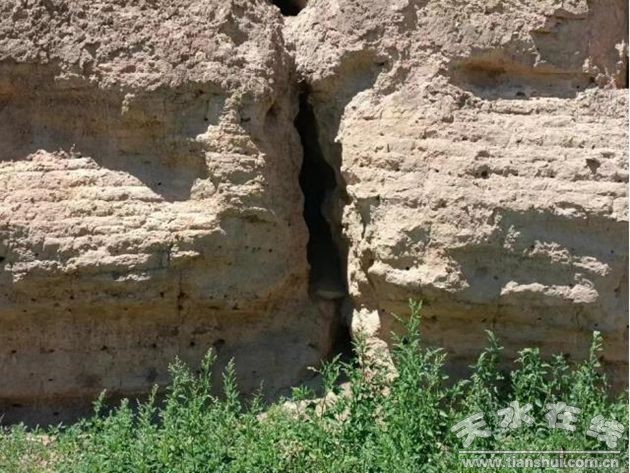

在臨潭縣的板藏村,海拔是2886米。這里基本都是藏民農作物,基本是青稞和油菜,蠶豆。從這村子往西北行進大約5公里的地方,叫木耳道,就有秦代的土筑長城,兩邊的山上都是塹壕。塹壕寬有8~10米,深4~5米,這里的土筑長城遺存的墻體高有8米,長有250多米,底部寬有6米,頂寬有3~4米,夯土層顯然比較薄,5~6厘米,最厚的也就是8~10厘米。明代的大約20厘米。

可見這一段長城明代曾經維修過。因為在一段墻體的合縫兩邊,夯土層明顯不同,分析是由于時代久遠,自然損壞或者人為破壞,形成了一個豁口。明代又把它修筑起來,所以它的夯土層比較厚,而原來的城墻是秦代的,夯土層很薄,兩邊的夯土層截然不同,這充分說明這段長城是秦代修的,明代做了維修。這一段長城在兩個山之間的直線距離是約2公里左右,這個塹壕是順著山脊一直到了山頂,左右兩邊都連著土筑墻體長城。

我寫詩贊木耳道秦長城:“高墻橫亙深溝暗,塹壕相連接遠山。色紫長城接洮水,蔥綠墩臺渺胡邊。瞭望秦人牧馬地,還聞羌笛楊栁怨。藏胞詳述紫塞事,格桑花麗娛我顏。注曰:在關城考察長城,遇一藏族朋友,熱情引我們到木耳道,考察秦代長城和兩座古城,收獲頗豐。”

張潤平老師經過多年的考察,在大寨溝的五臺山,發現了斷斷續續的秦代石筑長城。還發現了秦代的粗繩紋瓦片,和軍隊用過的箭鏃,以有力的證據證明,秦代的長城就是開始于岷縣的。

從扎古路開始綿延往北160公里。在這一條溝里,秦朝修了兩道防線。在第一道溝往北,大約3公里處的山上,海拔3000多米,左右兩邊都有塹壕,延伸到了山頂中間是一個壕溝。這個塹壕的形式是,從塹壕北邊挖出來的土,全部填到南邊,北邊的墻基本上是自然山體,相多于在南邊砌了一個高墻。旁邊是一座城,壕溝旁邊一座墻是用石頭壘砌的,現在還留一些痕跡,但是由于修公路破壞了不少。至今有個地方當地人叫城后頭。這里肯定有一個堙谷長城,但由于年代久遠,現在已經不存在了。這使我想起了石門按門峴的塹壕長城,它和這里的塹壕長城完全是一個形制。秦代的岷縣長城也就始于空洞山,具體的名字叫大溝寨五臺山,在這個山上設的大大小小的烽火臺有30多座,其密度是我看過的長城烽火臺最多的一個地段,充分說明秦朝軍隊對這里防御特別重視。

這里還有一個叫鐵匠鋪的地方,在一個溝岔里,位置比較隱蔽,在秦朝的時候,這里是個維修兵器的地方,是為守衛長城的兵士做兵器保障的。當地的藏民領著我們在這里撿秦代繩紋瓦。確定年代的依據除文獻外,就是在塹壕遺址上見到的秦瓦以及瓦當殘件標本。秦代瓦片內紋為粗布紋,外紋為柳條紋。瓦背粗繩紋戰國、秦漢差異不大,瓦里差異太大,有麻點等為早期的戰國時期的,細布紋的為秦漢時期的。

我在考察紅三峽一帶秦代長城時,發現了斷斷續續的石筑長城遺址。我把在這里拍的一些照片發給張老師,他說這同岷縣秦代的現存的長城遺址,完全相似。前不久他又發文補充說,從岷縣到蘭州的并河以東長城,也是蒙恬修的,秦昭王長城蒙恬也維修過。這樣看來,蒙恬修筑的長城有好幾道,包括對秦昭王長城的維修,包括對并河以東長城的新建和維修。在黃河邊上的秦長城,有專家認為開始秦厲共公時期,那是公元前460年的時候。

在考察了岷縣一帶的秦代長城后,可以粗略地得出以下幾個印象:一個是秦代非常重視保衛這個戰略要地,在這里修長城,洮河北邊有好幾道長城。秦長城在這里有秦昭王長城,秦始皇長城,也包括秦國數代國君在這里修的長城。一個是秦代長城的首起點應當就是岷縣,岷縣在古代一直叫臨洮,是秦隴西郡的所在地。一個是從這一帶的長城和烽火臺,可以明顯地看到秦代修的長城及烽火臺,與明代的明顯不同。還有一個重要的認識,秦始皇時期,應當對從岷縣到固原的長城也進行了維修,主要是為了要保護渭河與涇河流域。同時也修了從臨洮到永靖,到蘭州,過榆中等地的并河以東長城。

關于岷縣秦代長城的認定,岷縣的長城專家張潤平有獨到的見解。他經過多年的考察和研究,寫了大量的文章和論文,對岷縣一帶的秦代長城,進行了充分的展示和論證。他認為,對長城的認定,核心是遺址定論。對遺址的認定,人們容易犯經驗性習慣性錯誤。比如認為“長城就應該是一段段長長的墻體,非此就不是長城。沒有長長的墻體,就認定沒有長城。”這種認定是不準確的。

他還認為,認定問題的出現是情有可原的,本質上屬于時代局限性問題。時至今天,把它分別定格在特定戰國時期的秦國與統一六國后的秦朝時空,通盤在全國大版圖上審視其合理性,會發現我們之前對秦長城遺址的認定,存在漏洞或悖論。對一些錯誤結論的堅持,往往與一些所謂的專家和職能部門有關。秦長城遺址在甘肅段的存在、秦長城西首起于古臨洮今岷縣是不可否認的,對其研究與認定不是“有無”的問題,而是如何通過研究加以證實的問題。

岷縣通過努力,已調查清楚秦長城遺址遺存及布防格局,發表了《秦長城首起于岷縣的文獻梳理與調查考證》《秦國隴西郡郡治所在地考》《秦長城西首起遺址考》等學術成果。《中國長城百科全書·岷縣長城(卷)》亦將于2021年8月出版發行。鑒于這樣的研究和考察,相信秦代長城起始于岷縣的結論會逐步得到認識和認定。這樣看來,岷縣不僅是秦昭王長城的起點,也是秦始皇長城的起點。

中國長城全集明顯長城已經準備出版發行。這是《中國長城百科全書》大系400多本中的第一本,出版社非常重視,重點打造,中國長城學會與鳳凰出版集團欲一炮打響,因此精心打磨二年多時間才出版。

作者簡介:

常生榮,籍貫白銀市(靖遠縣)現為平川區,1969年入伍,中國人民解放軍少將軍銜。曾任原解放軍總政治部群工辦主任、原解放軍總裝備部通保部政委、全國雙擁辦公室主任等職務。