【溯源甘肅】

隋唐時期甘肅的雕塑和壁畫藝術(shù)

特約撰稿人 李清凌

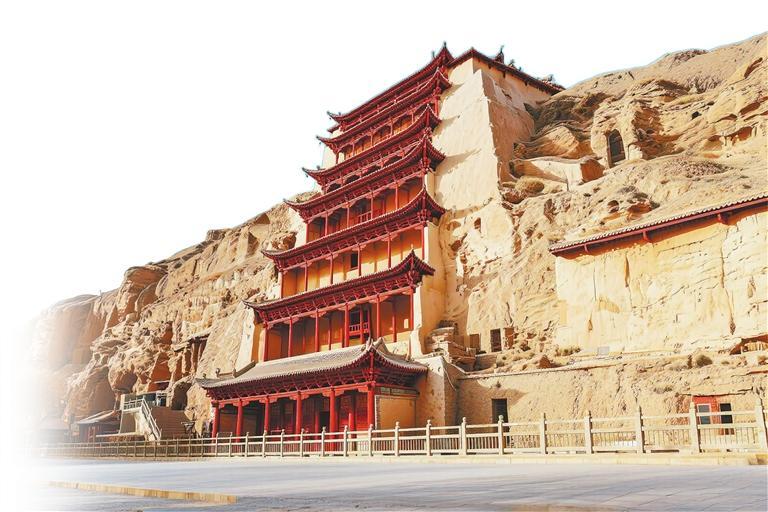

敦煌莫高窟

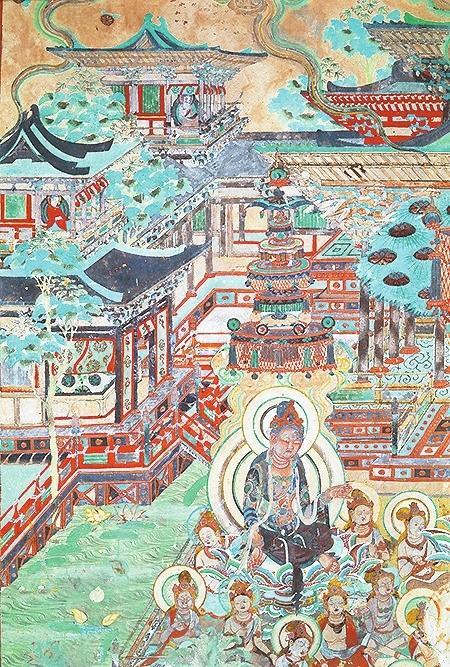

莫高窟第201窟南壁觀無量壽經(jīng)變壁畫中的配殿與角樓

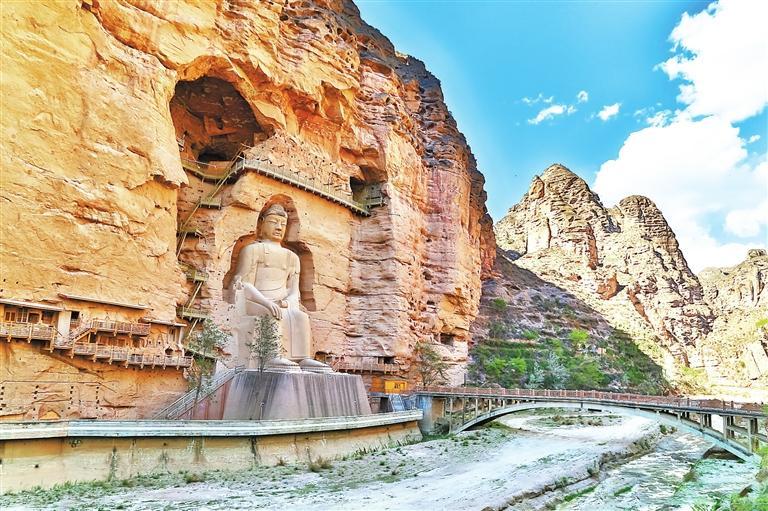

炳靈寺石窟外景(本版圖片均為資料圖)

莫高窟第201窟窟頂石榴茶花紋藻井(中唐時期)

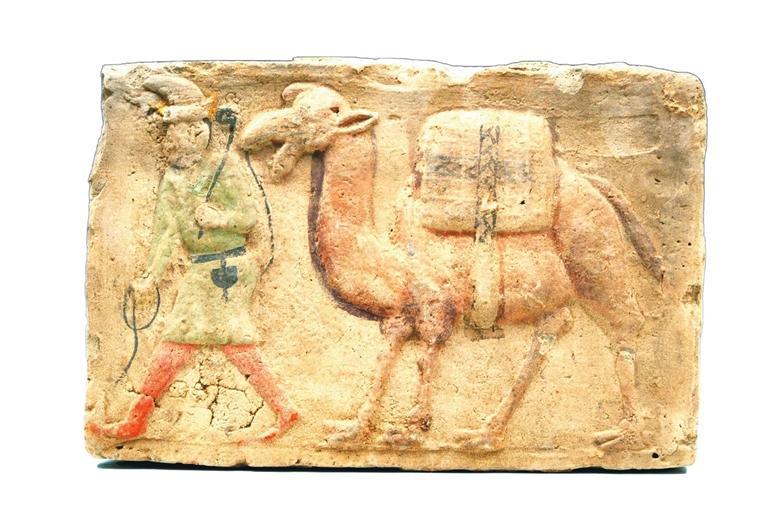

唐模印胡商牽駝畫像磚 山丹縣博物館藏

雕塑和繪畫是甘肅區(qū)域文化的重要領(lǐng)域。隋唐時期甘肅的雕塑和繪畫藝術(shù)比前代有長足的進步,其保留集中、藝術(shù)水平較高的當然以敦煌莫高窟、臨夏炳靈寺和天水麥積山為代表。散見于甘肅各地的墓葬也保存著許多頗具研究價值的塑繪珍品。

隋唐甘肅的寺窟雕塑

隋文帝及隋煬帝都信仰佛教。隋朝建立伊始,隋文帝楊堅就于開皇元年(公元581年)下詔修復(fù)北周武帝時拆毀的佛寺、像設(shè),并造金銀、檀香、夾纻、象牙、玉石等材料的大小佛像10萬余軀,修復(fù)舊像150余萬軀。隋煬帝楊廣續(xù)有建造和修補。入唐以后,無論佛道雕塑或壁畫,其造像的時間之長、地域之廣、數(shù)量之大、水平之高又遠超隋朝。

莫高窟雕塑

甘肅敦煌莫高窟是舉世聞名的佛教石窟遺存。這里盛唐以后的洞窟大都是殿堂式窟形。這類洞窟多作方形,窟頂四面斜上,直達藻井。石窟的后壁及兩側(cè)鑿龕,將塑像安置在龕中,龕窟內(nèi)外壁上繪制精美的圖畫。

開鑿于唐玄宗開元天寶時期(公元713年—756年)的第130窟,因為要在室內(nèi)雕塑高35.5米的彌勒佛像,因而就將佛窟鑿成三層,這是莫高窟也是中國最高的室內(nèi)大佛。

敦煌莫高窟唐代殿堂式佛窟,一般是在洞窟正面后壁鑿深龕,略同于壇座的位置。龕內(nèi)塑像多為七尊:正面主尊是佛像,兩邊依次分列二比丘、二菩薩、二力士。在這一基本排列下,也有許多變式,如有的洞窟塑一佛二菩薩、有的塑二佛說法、有的塑三世佛、有的還塑有供養(yǎng)菩薩等。塑像面貌多種多樣,不拘一格。晚唐開始,多把天王、力士像繪置在藻井的四角,不再與佛菩薩同置于壇座。

這一時期給人印象深刻的藝術(shù)創(chuàng)新,是宗教人物形象的民族化、世俗化。民族化即佛像的面目形態(tài)漢族化。最典型的是武則天時期雕刻的洛陽龍門奉先寺盧舍那佛,他身著中國式圓口衲衣,面龐圓潤典雅,目光睿智慈祥,神態(tài)莊重溫和,既像是儀態(tài)萬千的公主,又像英俊瀟灑的少年,似男似女,非男非女,這正是一切佛菩薩的真相,是印度佛像中國化的典范,也是引領(lǐng)此后漢式佛教造像的楷模。

承此風(fēng)韻,甘肅包括莫高窟的許多佛像也采取民族化的面貌。莫高窟第45窟正壁龕內(nèi)塑像七身,正中是佛,兩邊由里到外依次是阿難、迦葉、菩薩、力士。其氣質(zhì)、表情、動靜各異,相同點是男身健美,女身豐腴端莊,臉型像中國人。其融洽活躍,充滿生氣的景象,是盛唐世俗的真實寫照。

世俗化是指許多宗教塑繪,吸收世俗社會的因素。如唐代的菩薩、天王、力士形象均以世家大族的俏女健男、軍中勇士為原型,藝術(shù)家只是將其健美的神韻提煉得更加純粹。

炳靈寺雕塑

炳靈寺是隋唐時期甘肅另一個佛教造像集中區(qū)。唐代稱靈巖寺,這里的隋窟現(xiàn)存只有2窟。唐窟有20窟,唐龕113個。造像特點,一是以淳厚清美見長。第54窟的唐塑一佛二菩薩,第64龕的唐塑一佛二菩薩二力士,都是提煉和借用世俗美來反映出世思想。二是造像線條簡潔,概括力很強。第10窟的唐塑天王像,第64窟的唐代菩薩石雕像,都堪與莫高窟同時代水平最高的雕塑相頡頏,但其所費筆墨又少許多,體現(xiàn)獨特的造像風(fēng)格和高度的簡潔美。三是密宗像較多,說明晚唐以來,這里較早、較多地受印度佛教的影響。

麥積山雕塑

隋唐時期麥積山較大的石窟,只有第37窟為隋朝開鑿,洞窟前部已毀,后部有圓圈龕,龕內(nèi)現(xiàn)存隋塑坐佛一身,右側(cè)有一脅侍菩薩。主佛高2.1米,低平螺旋髻,面呈圓形,著通肩袈裟,軀體健美,神態(tài)安詳。菩薩高1.85米,挽高髻,戴華髻冠,體形修長,面容清雅秀麗,略帶笑意,兩手交于胸前,技法簡練,姿態(tài)優(yōu)美。

位于東崖西側(cè)上七佛閣左邊的第5窟(牛兒堂),是隋代始開而到唐初完成。它規(guī)模宏大,面寬15米,通高9米,進深6.5米。三間四柱,前廊后室,室有三龕。造像體態(tài)豐腴,雍容大度,服飾華美,頗具盛世風(fēng)貌。此窟為崖閣式仿木構(gòu)建筑洞窟,窟廊后一窟兩龕。中間是窟,塑一佛二弟子四菩薩,雖經(jīng)后代重塑,但仍保持著隋唐時期的造像風(fēng)格。窟兩側(cè)圓拱形龕內(nèi),各塑一佛二菩薩,和中窟配合為三世佛像。龕內(nèi)菩薩花蘿高冠,面容端秀,著裝、手勢各有差別,神態(tài)和悅可親。中龕外右側(cè)有一力士像,雙目圓睜,兩手緊攥,腳下踩一牛犢,那牛犢怒鼻瞪眼,屈肢欲起,似與天王相抗爭。在安靜祥和的佛國添此一景,會引起人們遐思,難怪古人將此窟又名“牛兒堂”。此外,現(xiàn)為麥積山最大造像的第13窟華嚴三圣像,佛、菩薩為石胎泥塑,整組像面闊18米,高17米,進深1米。塑像呈莊嚴靜穆的神態(tài),使遠道而來的瞻仰者頓息雜念,肅然起敬。

麥積山同莫高窟及炳靈寺石窟相比較,這一歷史時期,除隋朝新開鑿個別洞窟外,唐代幾乎沒有新開洞窟;然而在舊窟中填補的塑繪仍然不少。那些補作,一方面繼承前代的精良技法,如第5窟的薄肉塑飛天,沿襲北周時期的技法;另一方面塑像著彩更加普遍,前代上彩不重彩,甚至直接用素泥表現(xiàn)佛像質(zhì)感的獨特手法,很少再見于這一時期。佛像造型,隋朝保留南北朝時期的風(fēng)格。唐朝造像則明顯地表現(xiàn)為豐腴圓潤,有別于魏晉南北朝時期造像清瘦的特點。

隋唐甘肅的墓葬雕塑

隋唐甘肅的墓葬雕塑,最典型的是天水發(fā)現(xiàn)的屏風(fēng)式石棺床。1982年6月,天水市石馬坪隋唐墓葬出土的一座屏風(fēng)式石棺床,通高1.23米,寬1.15米,長2.18米,由大小不等的17方雕像石和8方素面石條、兩方畫像石組成長方形床座、床板和屏風(fēng)。屏風(fēng)由11方高87厘米、寬30—46厘米的彩繪畫像石組成,床左右首各3方,正面5方。屏風(fēng)采用平地減底技法,反映主人狩獵、宴飲、出行、泛舟等畫面,以及亭臺樓閣、水榭花園等建筑。部分畫像石飾以紅彩,外施貼金,雕工精湛,內(nèi)容豐富,華麗美觀。床下左右雕塑有坐姿樂伎俑5身。石棺床左側(cè)三伎,一吹橫笛,一吹貝蠡,一吹排簫;右側(cè)兩伎,一吹笙,一彈琵琶。整組雕塑對于研究甘肅及隋唐中國的雕刻藝術(shù)、喪葬習(xí)俗、民族文化交往等都有重要的學(xué)術(shù)價值。

2001年4月,甘肅慶陽慶城縣發(fā)現(xiàn)的唐游擊將軍穆泰墓,出土了一批精美的陶塑俑,包括陶天王俑、陶鎮(zhèn)墓獸俑、陶袒胸胡人俑、陶文官俑、陶牽夫俑、陶侍女俑、陶參軍戲俑、陶駱駝馬牛羊俑等,內(nèi)容相當豐富,可以代表甘肅隋唐時代墓葬雕塑的水平。

隋唐甘肅的壁畫藝術(shù)

壁畫是隋唐繪畫保存至今的主要部分,文內(nèi)介紹的仍以石窟寺壁畫和墓葬壁畫為主。石窟寺壁畫最有名的還是敦煌莫高窟壁畫、永靖炳靈寺壁畫和天水麥積山石窟壁畫。

敦煌壁畫包括莫高窟、西千佛洞、東千佛洞、安西榆林窟等。壁畫總面積約5萬平方米。主要是佛像畫、經(jīng)變畫、佛本生故事畫、供養(yǎng)人畫以及圖案畫、山水畫、民間生產(chǎn)生活畫等。佛經(jīng)變相往往在一個洞窟的壁畫中占主要位置,壁腳有供養(yǎng)人像,后壁塑像的龕內(nèi)也多有壁畫。窟頂有圖案華美的藻井,藻井與壁畫的結(jié)合部位有長條的邊飾,上繪各式圖案。

凈土變是這一時期壁畫中最流行、最多的壁畫。莫高窟唐代壁畫中有200余幅凈土變,包括西方凈土變、彌勒凈土變和藥師凈土變。其中最流行的是西方凈土變(又叫觀無量壽經(jīng)變),它是根據(jù)《觀無量壽經(jīng)》的內(nèi)容,繪制西方極樂世界阿彌陀佛講經(jīng)極其優(yōu)美的環(huán)境。《觀無量壽經(jīng)》中說阿彌陀佛“光明無量,照十方國,無所障礙”“彼佛壽命,及其人民,無量無邊阿僧祇劫”“眾生聞?wù)撸瑧?yīng)當發(fā)愿,愿生彼國……得與如是諸上善人,俱會一處。”這里的壁畫正是此類經(jīng)文的反映。

《觀無量壽經(jīng)》中說,無比美好的極樂世界并不遙遠,只要有信念,人人都能往生,所以自凈土宗形成以后,尤其在唐代經(jīng)善導(dǎo)大師等高僧的竭力倡導(dǎo),“極樂世界”深深地吸引無數(shù)信眾。唐代莫高窟凈土變壁畫殊多,也是這個原因。唐代供養(yǎng)人壁畫精心描繪上層社會生活的基本內(nèi)容,第130窟盛唐時期樂庭瑰(人名)及其妻子王氏的供養(yǎng)像,《張議潮夫婦出行圖》,都是這一時期的代表作。

隋唐莫高窟壁畫的技藝水平比前代又有提升。魏晉南北朝隨著佛經(jīng)的大量翻譯,佛教造像也風(fēng)靡全國,但造像的內(nèi)容還比較單調(diào),技藝模仿多于創(chuàng)新。隋唐時期的佛教形象,除佛、菩薩、天王、力士、羅漢、飛天外,又增加許多經(jīng)變?nèi)宋铩ⅧB獸、神怪、山水、花草等。佛、菩薩形象也多樣化,水月觀音,大肚彌勒等,都是唐五代時期的創(chuàng)作,深受人們喜愛。

藝術(shù)家為解決宗教內(nèi)容豐富,佛龕塑像容納有限的問題,一般只在龕內(nèi)塑造3至9身像;而將沒有塑出的內(nèi)容用壁畫的形式反映在窟室四周及龕壁、藻井、甬道、門楣等一切可以繪圖的地方。塑繪結(jié)合,形成一個個單窟主題一致,內(nèi)容完整,主次分明,氣韻貫通的宗教藝術(shù)殿堂。

炳靈寺壁畫保存至今的近1000平方米,題材豐富,形式多樣。其中隋朝留存下來的壁畫以第8窟南、北壁的赴會菩薩和供養(yǎng)人畫像為代表。壁畫中菩薩頭束高髻,巾帶飄揚,優(yōu)美生動。菩薩畫像下方所繪的男供養(yǎng)人戴巾幘或軟角幞頭,穿圓領(lǐng)窄袖袍服,腳蹬長靴;女供養(yǎng)人束結(jié)髻,穿長裙,表情虔誠,姿態(tài)雅致,堪稱上品。

炳靈寺唐代壁畫異軍突起,美不勝收。特別是它的裝飾畫,新鮮生動,尤須一提。其中以第23、第27、第88龕的藻井畫最為精美,藻井以華蓋為中心,四邊飾以植物紋、云紋、火焰紋、寶珠紋、垂幔紋等,精致美觀,獨具匠心。

麥積山石窟壁畫現(xiàn)存約1300平方米。第4窟后室大龕之間墻壁上方,有唐代《佛說法圖》,上繪佛、菩薩、跪拜供養(yǎng)人像。第5窟(牛兒堂)是隋開而在唐初完成。面寬15米,通高9米,進深6.5米。3間4柱,前廊后室,室有3龕。右側(cè)大龕外壁上方唐初所繪《西方凈土變》,人物眾多,場面壯觀,是麥積山唐代壁畫的代表作。

這一時期,甘肅的墓葬壁畫也很豐富。平?jīng)鲮`臺縣、慶陽慶城縣、河西酒泉果園鄉(xiāng)西溝唐墓、張掖山丹中學(xué)校址唐墓、武威天祝縣岔山村吐谷渾慕容智墓都有唐墓壁畫。敦煌佛爺廟灣唐墓出土的模印磚畫,還沿用我國自戰(zhàn)國秦漢以來即已出現(xiàn)的制作模印磚的形式,將畫和雕兩種技術(shù)結(jié)合起來,較快、大批地模制出許多磚面浮雕,既是實用的建筑材料,又是生動的藝術(shù)品。尤其可貴的是它不僅制造出傳統(tǒng)的龍、虎、朱雀、玄武四神和怪獸的形態(tài),還在磚塊上繪雕出商胡牽駝等反映“絲綢之路”中西方聯(lián)絡(luò)、貿(mào)易的磚雕畫,使這里的模印磚畫顯示出明顯的地域特征。