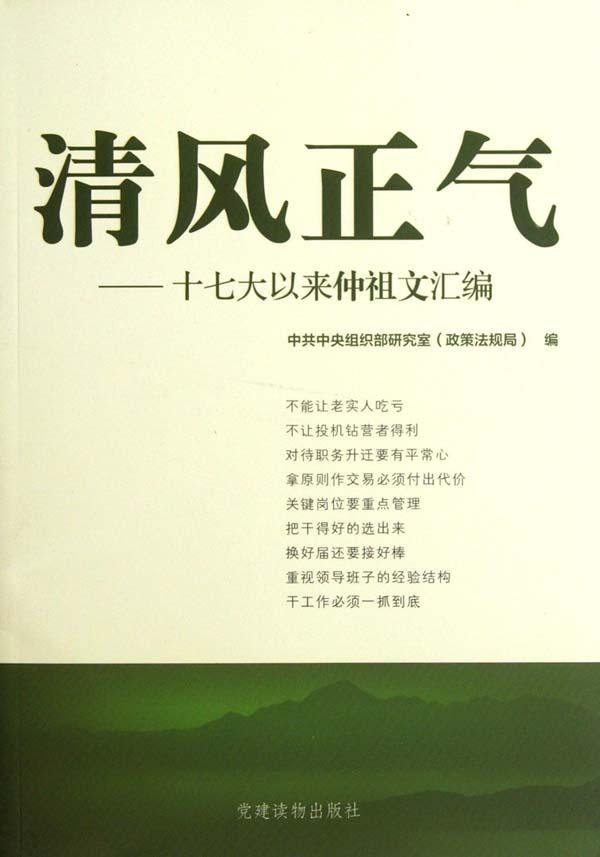

《清風正氣——十七大以來仲祖文匯編》,版權頁上的作者是“中共中央組織部研究室”。

你認識“國平”嗎?

近期以來,黨媒人民網、新華網中常常出現重要評論文章,署名皆是“國平”。

7月初,第六輪中美戰略與經濟對話,國平發文《構建新型大國關系是一種政治智慧》。國家主席習近平訪問拉美,國平發文《信息領域決不該有雙重標準》、《積極構建中拉命運共同體》。

中央審查周永康,國平發文《清除腐敗是深化改革的必然之舉》,7月31日國平又發文《中國不點頭,日本入不了常》……

縱觀這些文章,“國平”關注的事件不單重要,而且評論與中央步調高度統一,受到了廣泛關注、刊載。

雖然,“國”姓也是中國傳統姓氏之一,但這個“國平”很可能不是一個真人名字。近期出現的這些文章,大多為評論性質,且關注的事件涉及重大國計民生以及重要國際關系,更像代表國家的評論,而“國平”一詞諧音也與“國評”一致。

在我國的新聞史中,長期存在以諧音筆名發表重要文章的傳統,“李得勝”、“皇甫平”也在多個歷史的關鍵節點中出現。

目前,官方還沒有公開“國平”的身份,但從以往的案例看。“國平”顯然來頭較大,在以往的特殊意義署名中,很少出現“國”字頭的作者。

其實,中央各部門以及高級領導也有過不同的筆名。你認識仲祖文嗎?

他的文章常常出現在《人民日報》的頭版上。

在文章中,他向全國的黨政干部喊話,《考核干部家庭道德絕非“小題大做”》、《領導干部要遠離“小兄弟”》、《干部提拔先要來個“廉政體檢”》、《人才培養不能搞近親繁殖》和《不能讓老實人吃虧》等文章都是他的大作。

照著他的話,很多領導干部得到提拔。你如果讀過他的《抓住換屆契機大力選拔配備優秀女干部》、《在完成重大任務、應對重大事件中識別和使用干部》、《為優秀年輕干部成長打開寬廣之路》、《重視領導班子的經驗結構》、《領導干部要重視學習外語》等論述,就會知道最近他認為什么樣的干部可能會得到擢升。

他在《人民日報》上的第一篇文章是《用好的作風學習貫徹六中全會精神》,刊登在2001年9月29日頭版。

他出了一本書《清風正氣——十七大以來仲祖文匯編》,版權頁上的作者是“中共中央組織部研究室”。

公開報道顯示,仲祖文是“中共中央組織部文章”簡稱的諧音。

仲祖文只是眾多金光閃閃的筆名之一。很多中央有關單位的文章并不直接署上該單位名,而是使用筆名。

除了仲祖文,在《人民日報》上還有任仲平、鐘軒理和鄭青原等。任仲平是“人民日報重要評論”簡稱的諧音,鐘軒理是“中央宣傳部理論局”簡稱的諧音。

此種署名文章代表的是官方機構權威的思想。類似的還有“鐘政軒”指中央政法委;“衛民康”指衛生部。

至于鄭青原,他的文章不多,但很有分量。2010年中共十七屆五中全會后,《人民日報》和人民網連發三篇他的文章,題目分別是《在大有作為的時代更加奮發有為》、《靠加快轉變經濟發展方式贏得未來》、《沿著正確政治方向積極穩妥推進政治體制改革》。

關于政治體制改革的第三篇文章,在人民網以大字頭條掛了24小時以上,前所未有。

鄭青原是誰?

2010年10月31日,新華網在首頁醒目位置掛出了《揭秘:人民日報發表署名文章的“鄭青原”》,這是關于鄭青原的唯一權威資料。

但是,這篇文章的權威來自新華網這個渠道,它對鄭青原的身份也只是猜測。在網民的觀點——“鄭青原”意在“正本清源”——基礎上,結合鄭青原文章的觀點和內容,認為“這個‘鄭青原’系列文章是政治局級別的輿論導向,他是中央政治局形成的觀點”。

用筆名發表政見是中共的政治傳統。

1991年2月到4月,中共上海市委機關報《解放日報》刊登了《做改革開放的“帶頭羊”》、《改革開放要有新思路》、《擴大開放的意識要更強些》和《改革開放要有大批德才兼備的干部》四篇文章。作者是皇甫平。

在皇甫平的文章發表之后,全國不少省市區駐滬辦事處人員都接到各自領導人電話,要求收集“全部文章”,有的還派出專人到上海來了解“發表背景”。

為什么會這樣?因為已經一年多沒有那么高調地講改革開放了。

皇甫平的文章激起了千層浪。

先是《當代思潮》、《真理的追求》和《高校理論戰線》等小雜志發文批判皇甫平,然后《人民日報》、《光明日報》和《求是》相繼投入戰斗。批判一直持續到第二年鄧小平南方講話之后。

皇甫平是周瑞金、施芝鴻和凌河三個人的筆名。“皇甫平”可以解釋為“黃浦江評論”簡稱的諧音。

根據周瑞金的解釋,“皇”字與其家鄉閩南話“奉”字諧音,“甫”讀“輔”,“奉人民之命輔佐鄧小平”是“皇甫平”的深層含義。

皇甫平的文章傳達了鄧小平的看法。

在皇甫平的文章發表之前,鄧小平到上海過春節。在視察和參觀過程中,鄧小平發表了一系列深化改革的講話,說“改革開放還要講,我們的黨還要講幾十年。”

周瑞金回憶說,1991年春節前一天,他在一位上海市委領導家里看了鄧小平講話的記錄稿,覺得應該把談話精神宣傳出去,沒有向領導請示匯報。

1993年,周瑞金調任《人民日報》副總編輯兼任華東分社社長。

在共和國成立之前,中共領導人都愛使用筆名。

毛澤東最有特色的筆名是“二十八畫生”,因為“毛澤東”三個字共28畫。1915年,他在寫《征友啟事》時首先啟用。1917年,在《新青年》上發表《體育之研究》也用了這個筆名。

周恩來的筆名叫“飛飛”,多半是因為他字翔宇。1914年,他主編雜志《敬業》,發表詩文都用這個筆名。“壹”和“1”則是周恩來的妻子鄧穎超用過的筆名。當時,參加覺悟社,所有人都拈一個數字號碼作為化名,鄧穎超拈到“1”號,化名“逸豪”進行革命活動,以“壹”和“1”為筆名發表文章。

劉少奇的筆名有很多,肇啟、陶尚行、莫文華、劉光明、劉作黃、劉祥、尚陶、趙啟……一大堆,還有一個字母筆名“K.V”。

此外,任弼時、張聞天、王稼祥、陳云、陳毅、葉劍英、彭真等中共領導人都有筆名。(中國政庫)