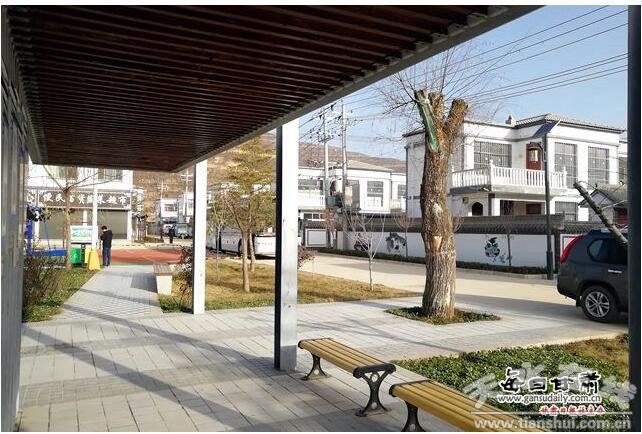

(清水縣黃門鎮小河社區一角)

(新甘肅·每日甘肅網記者王占東 劉東亮)11月27日上午,在清水縣黃門鎮小河社區的二層樓院里,57歲的馬富海正和老伴用電餅鐺做烤餅。閑暇之余,馬富海走出樓房來到院里收拾著窗上的小葫蘆,時不時逗一下墻上鳥籠里的小鳥,怡然自得。“五年前這里是荒灘,而我家還在山里的小村莊,2015年搬遷到這里后,感覺一下子進了城一樣!”馬富海說。

(馬富海向記者介紹生活新變化)

站在馬富海家的院落里向右邊仰望,一座座二層小樓構成的獨立院落一家挨著一家綿延到遠方,二層陽臺沿兒上簡歐式磚石建筑的護欄和聳立空中的青瓦房檐依次排開,形成一道賞心悅目的風景。穿過馬富海家的院落,走進一樓大廳,室內的戶型設計與城市現代化小區的沒有兩樣,客廳、廚房等充滿著城市生活的氣息。在客廳與廚房之間是連接二樓的扶梯,不銹鋼欄桿與墻壁之間的臺階上鋪著鮮紅的地毯,給人一種紅紅火火的喜慶氛圍。來訪中間有人驚呼:“這比城市里的復式戶型還美呢!”

(馬富海家的窗戶上掛的葫蘆)

馬富海說,這個社區是從2013年開始建設的,我們家是從黃門鎮后坡村搬遷來的,期間政府支持了9萬元資金,我們自己拿出一部分建設了現在的新家。如今我們過上了和城市人一樣的生活,外面的親戚來后羨慕地說我們住上了二層小別墅。現在,兩個兒子在外打工,我和老伴在地里種些辣椒,生活條件比在山里改善的太多了!

(馬富海的老伴兒正在廚房烙餅子)

與馬富海家一樣,黃門鎮小河、后坡、樊家、薛堡、黃灣等9個行政村32個自然村的近200戶農戶已經住上了這樣的新家。初冬時節,行走在小河社區的道路和廣場上,這里儼然是一座現代小鎮:高聳的路燈、開闊的廣場、闊大的籃球場和休閑散步的亭臺式廊道,讓外面進來的人稱贊不已。尤其是仿古的鄉村大舞臺,還為村民唱戲提供了理想的場所。往社區里面走,一家家二層小樓和大門組成的小院落次第排開,在一片開闊的土地上形成美麗鄉村的矩陣。一條條房前屋后的道路連接著社區內的大路,通達附近的莊天二級公路,不僅與清水縣城連接在了一起,還直通天水市區。

(馬富海家的一樓客廳和臥室一角)

清水縣黃門鎮黨委書記龐娟告訴記者,這個社區在2017年被民政部確定為首批全國農村幸福社區建設村級示范單位。

這片嶄新的現代化社區是咋來的?

龐娟道出了答案。

(清水縣黃門鎮小河社區一角)

龐娟介紹,2013年以前,這里還是一片砂灘地,群眾種植糧食也不行,莊天二級公路開通后,這里的交通條件有了明顯改善,那時正值黃門鎮推進異地扶貧搬遷、災后重建和精準扶貧等多項工作,這里成為異地扶貧搬遷的理想之地。通過地質條件勘測,地質條件也沒有問題,當時就謀劃在這兒進行以新農村建設為主體,實施全鎮異地扶貧搬遷的主陣地,將居住在偏遠山區,交通條件不便、住房環境差的農民集中搬遷到這里。

(清水縣黃門鎮小河社區一角)

這項工作啟動前,黃門鎮對邊遠山區農戶進行了動員,相當一部分農戶表示支持。搬遷之初,黃門鎮依托異地扶貧搬遷項目、危房改造項目、美麗鄉村建設項目、異地扶貧搬遷貸款等一系列政策為農戶解決了搬遷的資金問題。從2013年開始,小河新農村建設歷時五年時間,分四期工程,建設農戶住宅281套,其中搬遷貧困戶130戶。

按照適度超前、規劃到位、設施完善的建設標準,農戶住宅統一設計為115㎡的二層小別墅,四室兩廳一個獨立衛生間。率先建成了天水市獨一無二的雨污分流排水排污系統,每戶一個小型簡易化糞池,配套建設污水處理站1處,實現了農村排水排污管網的現代化、標準化。新農村五縱八橫路網全部硬化,水、電齊全,綠化到位,配套建設社區辦公樓1棟和文化活動廣場1處,是群眾居住、休閑、娛樂的一個好去處。同時,為了傳承歷史文化、重塑冶坊文明古鎮形象,建成了民俗文化館,集中展示一些本土收集的較為古老的圖書、文獻資料、生產生活用具。

(清水縣黃門鎮小河社區一角)

為破解搬遷村群眾管理難、服務難的問題,小河新農村于2016年獲批成立了小河農村社區,設立社區管委會,下設4個辦事處,配備3名專職工作人員,建立社區管理各項規章制度,推行社區網格化服務,創建“八室三中心一基地”,即黨員活動室、圖書室、乒乓球室、婦女兒童之家、老年人活動室、衛生室、計生室、電子閱覽室、便民服務中心、電商服務中心、日間照料中心、再就業技能培訓基地,繪制3D文化墻,逐步打造旅游景觀;定期不定期組織社區居民開展“好人評選”活動,組織開展多種文體娛樂、教育培訓等活動,極大地豐富社區居民文化生活需求。

(清水縣黃門鎮小河社區的鄉村大舞臺)

以延伸產業鏈條和農民增收致富為目標,探索“3 ”模式和“村集體 企業 合作社 農戶”的“四方聯動”模式,解決搬遷群眾生產發展難題。

比如,持續調整產業結構。按“長、中、短”相結合的“3 ”產業模式,發展以核桃、花椒為主的干鮮果種植長效產業、以飼草玉米及小雜糧種植的短期產業、以“三變改革、入股分紅”為主的中期產業,將搬遷戶閑置土地向農民專業合作社、種植大戶流轉,以土地、勞力、資金入股,參與企業分紅,使每位農戶都有增收渠道;引導支持一些會經營、善管理的群眾在小城鎮從事餐飲,小商鋪等第三產業,加大勞動技能培訓力度,使每戶貧困戶掌握一門務工技能,解決出力不掙錢、掙錢不多的問題。依托電商扶貧工程,推行“黨總支 合作社 電商 農戶 旅游”經營模式,打通農產品銷售最后一公里,培育壯大干鮮果產業、物流、電商等新型三產,確保搬遷群眾“搬得出、住得好、發展快、能致富”。

龐娟說,群眾搬遷下來后,孩子的上學、村民的就醫醫療條件都得到明顯改善,同時這里距離清水縣也比較近,交通條件便捷,農戶到縣城、天水甚至蘭州等大城市務工也更加便利了,僅在清水縣城務工,平均一天能掙80—100元,解決了他們的生產生活難題,也改變了他們的生產生活方式。

(清水縣黃門鎮黨委書記龐娟接受記者采訪,介紹小河社區建設和發展情況。)

龐娟表示,黃門鎮黨委、政府按照“搬遷分散村,建設中心村,發展大社區,帶動小城鎮”的工作思路,緊扣“易地搬遷脫貧一批”政策機遇,以解決農戶安全住房、建設宜居宜業的美麗鄉村為目標,著力打造以小河村為中心、莊天二級公路為軸線的新農村建設群,走出了一條獨具特色、跨越發展的鄉村建設之路。

(天水在線編輯:呂婉紅)