讓城市與自然融合共生

——天水市扎實推進海綿城市建設

白永萍

俯瞰天水市一角。

市民在藉河風情線休閑娛樂。

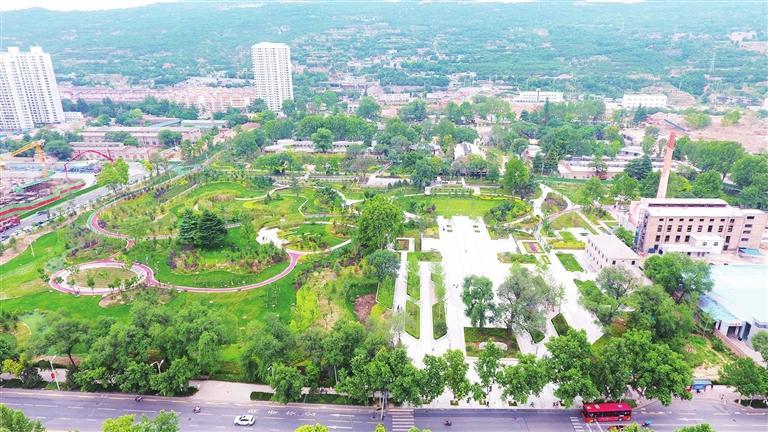

海綿化改造中的弘文園。

海綿公園讓城市更美好。

天水城市風貌。本版圖片由周文濤攝

天水地處我省東南部。靜靜流淌的藉河穿城而過,將城市一分為二,隔著河,南北相望。這也讓天水這座古城因河而潤、因水而活。

然而,在城市發展過程中,天水市也存在著中心城區調蓄能力不足、生態補水匱乏等問題,積水內澇成了城市發展的“內傷”。

如何解決這一問題,如何不斷增強城市綜合承載能力,如何為全市經濟社會高質量發展打下良好的城市基礎?

答案就是建設海綿城市,讓城市像海綿一樣具有良好彈性,下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時將蓄存的水釋放并加以利用,從而讓水在城市中的遷移活動更加“自然”。“海綿城市建設的重點是強調通過源頭分散的小型控制設施,維持和保護自然水文功能,有效緩解城市不透水面積增加造成的洪峰流量增加、徑流系數增大、面源污染負荷加重等城市問題。”天水市住房和城鄉建設局海綿城市建設服務中心主任梁梅表示。

健全制度 打造“會呼吸”的海綿城市

海綿城市建設是一個系統工程,又與居民生活息息相關,既考驗著城市設計建設者的智慧,也考驗著城市管理者的功力。完善整體設計,制定建設計劃,漸次有序實施……每一步都牽涉一系列技術、法規、管理等的調整與平衡。

2021年6月,天水市通過財政部、住建部、水利部三部委組織的海綿示范城市競爭性評審,獲得了2021年度系統化全域推進海綿城市示范資格,示范期限為2021年至2023年。

天水市委、市政府高度重視,緊密結合市情實際,扎實推進海綿城市建設。制定出臺了《天水市系統化全域推進海綿城市建設示范城市實施方案》《天水市海綿城市建設項目管理績效考核工作機制》《天水市海綿城市建設施工圖設計審查要點》等制度措施,在海綿城市建設項目審批、建設管理、竣工驗收等環節全面施行。

為適應海綿城市建設新形勢,天水市政府在原有天水市海綿城市建設試點工作領導小組的基礎上,成立了以市長為組長,分管副市長為副組長,發改、財政、自然資源、住建、水務等部門為成員的天水市海綿城市建設工作領導小組,統籌協調全市海綿城市示范項目建設。同時,成立專門工作機構——天水市海綿城市建設服務中心,統籌謀劃實施海綿項目,審查技術方案,制定標準規范,組織績效考核,開展培訓宣傳等工作。

海綿城市建設工作領導小組和海綿城市建設服務中心的正式成立,標志著天水市海綿城市建設工作有了專門的負責機構。梁梅說,“我們還從秦州、麥積兩區的住建系統、經濟技術開發區管委會和天水建筑設計院有限公司抽調了10名技術骨干,參與海綿城市項目建設管理,進一步加強專職技術人員力量。”

在具體建設實施中,天水市努力克服各種不利影響,全力推進項目建設,通過購買服務的方式引入第三方技術咨詢團隊,對示范期內所有海綿城市建設內容進行技術審查,政府部門按審查意見落實監管責任,確保海綿設施建設指標達標。

天水市十分注重海綿城市建設的系統性和示范性,著力打造秦州區西十里、天水師范學院、岷山廠、麥積區馬跑泉公園4個重點建設片區。尤其是2023年以來,天水市委、市政府領導先后13次對海綿城市建設推進工作作出具體指導;天水市海綿城市建設工作領導小組及辦公室先后17次召開推進會議;市委常委會、市政府常務會在聽取海綿城市建設工作進展情況匯報后,專題研究解決存在的問題,安排部署重點工作任務。

“根據《天水市系統化全域推進海綿城市建設示范城市實施方案》,天水市共謀劃實施項目184個。截至目前,已全部開工建設,開工率為100.00%。其中,已建成項目142個,建成率為77.17%;累計完成總投資28.40億元,投資完成率為70.63%。”梁梅表示。天水市將繼續以“三抓三促”行動為抓手,集中力量全面推進海綿城市建設,高標準打造一批能夠彰顯天水特色、起到示范帶動作用的海綿城市項目,全面提升城市安全韌性,打造“會呼吸”的海綿城市。

品質主導 讓市民盡享海綿城市建設福利

“以前遇上下雨天,出門那可真是‘泥里去土里來’。村道旁邊的排水溝又窄又淺,雨水到處亂淌那是經常性的事兒。”天水市秦州區玉泉鎮呂家崖村村民呂翠華說。

作為一名土生土長的本地人,呂翠華可謂是村里開展截洪渠治理的見證者。對于變化,她是看在眼里,喜在心里。

來到呂家崖村,梁梅指著眼前的截洪渠介紹道,這是秦州區西十里北側山洪水綜合整治項目的一部分,主要位于西十里片區。該渠北側是西團莊村及西十里小學,南側是現狀山體及張家山村,東側是呂家崖村,區域內房屋建設分布零散,主要以邊溝排水為主。

“這條截洪渠上游是土溝斷面,下游是蓋板渠斷面。雨水流經呂家崖村片區時將匯聚到一起直接排放。由于年限久遠、設施破損等原因,不僅雨天積水嚴重,而且還會對周邊的水體環境造成污染。”負責西十里北側山洪水綜合整治項目的施工方負責人孫琦說。

具體改造中,施工方充分踐行海綿城市理念,在拓寬加深截洪渠的同時,漿砌塊石護岸,并種植各類植物,防止水土流失。在末端新建了沉砂池,實現“清水入河”的重要目標。

“雨水流經截洪渠在沉砂池沉淀變清后,流入藉河支流南溝河,對強化周邊生態涵養功能,加快水系貫通有著重要作用。”孫琦說。

“這也讓我們‘小雨不積水、大雨不內澇’的夢想變成了現實。”一旁的呂翠華補充道。

“對于內澇風險點,我們通過強化源頭控制、強化排水能力、優化排水路徑等措施,對癥下藥,形成‘一點一策’風險點整治方案。”梁梅說,在源頭減排方面,對52個共31萬平方米居住社區開展海綿化改造,對9個共38萬平方米新開發小區下達海綿管控指標;在過程控制方面,開展16條共9.2公里海綿型道路、12公里排水管網改造;在系統治理方面,在馬跑泉公園增加了1.2萬立方米的調蓄池,使得片區218萬平方米范圍內的3個易澇點全部消除。

在已經完成海綿化改造的秦州區山水新城規劃1號路,能看到已經變成下沉式綠地的綠化帶。負責天水市海綿城市建設設計的廣州創景市政設計有限公司總經理李亮表示,雨水降下時將進入綠地,然后被緩緩吸收,最終進入底部盲管,不僅讓雨水能得到充分利用,而且能降低綠地澆灑成本。

李亮說,在山水新城片區的生態園內還有一個洼塘,在經過海綿化改造后變成了當地的蓄水池,不僅實現了雨水收集調蓄功能,還能滿足周邊兒童戲水需求。

在天水,像這樣“綜合全面低影響”的海綿城市建設項目還有很多。天水市全面貫徹海綿城市建設理念,從水的源頭進行管理,模擬雨水的自然循環過程,通過雨水花園、人工濕地、植草溝、透水路面等工程性措施與政府政策、系統規劃、統籌管理、市場引導、公民教育等非工程性措施相結合,實現了雨水的凈化、循環和利用。

海綿學校、海綿道路、海綿小區……隨著一個個項目加速推進,天水市海綿城市建設取得顯著成效,市民盡享海綿城市建設帶來的福利。

彰顯特色 讓海綿城市成為一張亮麗的名片

一大早,家住天水市麥積區馬跑泉公園附近的居民李明明像往常一樣早早來到公園晨跑。作為一名健身愛好者,李明明對現在馬跑泉公園內的步道特別滿意。

“和普通步道相比,這里的步道上有很多小孔,不管是下雨還是綠化帶澆水,都不會在步道上留下積水,對我們這些愛跑步的人來說非常友好。”李明明笑著說。

“馬跑泉公園內的步道是由透水混凝土鋪設的,上面密密麻麻的小孔能使水迅速滲透到地下蓄水池,從而保持步道干爽。”負責馬跑泉公園海綿化改造的中國水利水電第三工程局天水市工程項目部總工程師羅春彬說。

梁梅表示,自海綿城市建設以來,天水市從實際出發,總結了一批可復制、可推廣的好經驗好做法,讓城市品質得到大幅提升。

針對“兩山夾一川”的地形地貌,天水市因地制宜提出了“山、城、河”立體統籌生態建設的海綿城市技術體系。

——“山”的層面。針對山地雨水流速大、含沙量高的特點,天水市實施黃河水土保持生態工程天水藉河示范區項目(一期、二期)保持水土;山頂和陡坡地種植防護林,緩坡地種植經濟林,在溝谷培育水保林;實施西十里排洪渠治理工程,在山腳與城接合地帶,設置截洪溝導流洪水,山洪進入截洪溝前因地制宜設置沉砂池,處理后入城。

——“城”的層面。優先實施源頭減排設施建設,控制徑流、削減污染,因地制宜對已建的104個地塊實施海綿化改造,新建地塊嚴格落實海綿城市理念;通過在公園內建設生態塘和調蓄池等,利用城市綠地消納周邊雨水徑流;完善中心城區67.8平方公里排水系統,通過對排水管渠清淤、錯混接改造、排水管網查漏補缺,實現干管系統雨污分流;改造提升排洪渠39條,有效減少匯入污水處理廠的山洪;溝渠入河口建設人工濕地、雨水調蓄回用池等設施,削減入河污染物,提升雨水利用量。

——“河”的層面。提升城市防洪等級,開展防洪工程達標建設;建設生態堤岸,在保障防洪安全的前提下,以柔性治水為本,結合海綿城市建設理念,設置透水鋪裝、雨水花園、生態旱溪、生態堤岸、生態停車場等,優化城市功能,打造生態天水品牌。

海綿化改造是城市建設系統化思維的一次升級。李亮說,“在實際工作中,我們發現天水降雨量較小、蒸發量較大,加上本區域雨水對地下水補充量不足,導致地下水位下降。為此,我們推出了西北少雨地區地塊海綿綠色排水系統和西北缺水地區地下水源涵養技術體系。”

何謂西北少雨地區地塊海綿綠色排水系統和西北缺水地區地下水源涵養技術體系?

據李亮介紹,西北少雨地區地塊海綿綠色排水系統就是“雨水走地面,污水走地下”,通過實施老舊小區“+海綿”改造,重組雨水徑流形式,利用原雨水口封堵改造,將雨水徑流引入下沉式綠地。而西北缺水地區地下水源涵養技術體系是通過建設引流渠和配水渠,將雨水均勻引入水源地,并建設生物滯留設施等削減雨水中的面源污染,建設攔沙坎和沉砂池去除雨水中的泥沙,凈化后的雨水通過滲井、滲渠,補充地下水,涵養地下水源。

此外,為解決雨水調蓄設施非雨季無水可蓄、無水可用、調蓄設施“半年閑”,天然水域自然蒸發補給量需求大等問題,天水市還提出了西北缺水地區非常規水資源耦合利用技術體系,并實施了一批以雨水和再生水為雙水源的非常規水資源耦合利用項目。“馬跑泉公園海綿品質提升工程就是運用西北缺水地區非常規水資源耦合利用技術體系的典型案例。”李亮說,整個片區預計每年可利用雨水4.4萬立方米、再生水70萬立方米,共計可節約新鮮水資源74.4萬立方米。

【短評】 廣納天上之水

天水是豐水的,年降水量達到500毫升以上,渭河、藉河穿城而過,是名副其實的“隴上小江南”;天水又是缺水的,到了少雨的冬春季,十天半個月也不見一滴雨,農業靠引水、綠化靠澆灌、吃水靠打井。

既豐水又缺水、既防洪又抗旱。這道看似有解又相互矛盾的“難題”,成了天水發展道路上必須解決的“命題”。為此,天水把海綿城市建設作為戰略之舉、長遠之計,通過山、城、河多層布局,林、草、渠立體統籌,謀劃建設項目184個,累計完成投資28.40億元,已建成海綿學校、海綿道路、海綿小區等各類“海綿項目”140余個……

綠水青山就是金山銀山。雨水留了下來,流水積蓄起來,水資源活了起來,生態好了起來,人們也富了起來。海綿城市建設的背后,是天水市對生態環境的高度重視,是新發展理念的生動實踐,也體現著這座以“水”為名的城市兼容并包、兼收并蓄、海納百川的生態活力和發展潛力。