編者按:

成立于1953年的張家川回族自治縣,2013年7月6日將迎來60周年華誕。

張家川回族自治縣是全國回族比例最高的少數民族自治縣。建縣以來,在黨的民族政策的光輝照耀下,在市委、市政府的堅強領導下,張家川縣歷屆縣委、縣政府帶領全縣各族人民自力更生,艱苦奮斗,勵精圖治,奮發圖強,推動經濟建設和社會各項事業不斷取得新的成績。

60年風雨歷程,60年滄桑巨變。為了充分展示張家川回族自治縣60年來的新發展、新變化,從即日起特推出《張家川回族自治縣成立60周年》系列報道,熱烈慶祝張家川回族自治縣成立60周年。

張家川回族自治縣成立60周年系列報道之二十六

喜迎60周年縣慶 沈遐熙在張家川的革命光輝歷程(一)

沈遐熙,回族,1921年3月生于上海。1938年上海省立公費中學畢業后,即到陜甘寧邊區從事抗日救國工作。同年10月加入中國共產黨。

1942年,震驚中外的“皖南事變”發生后,根據新的形勢,中共甘肅工委決定在張家川回族聚居區開展黨的工作,建立黨組織。同年12月,沈遐熙受中共隴東地委委派到張家川開展工作。他深入了解張家川民俗民情、階級關系和民族宗教等社會狀況,適應環境,開展工作。他還廣泛接觸宗教界上層人士,并利用各種機會,適時宣傳革命道理,尤其是黨的主張和民族宗教政策,積極發展黨的秘密組織和群眾組織力量。到1949年7月,共發展黨員529人,建立黨支部52個,為迎接解放、籌建政權創造了堅強的思想和組織保證。

1943年地下黨員沈遐熙(左)、馬棟臣(中)、馬治邦(右)合影

1948年,沈遐熙任中共清水縣工委書記(當時張家川地區歸轄清水縣)。1949年7月28日,在沈遐熙的組織領導下,在解放軍第一野戰軍第一兵團第一軍的協助下,成立了隴東南第一個新政權——閻家店區人民政府,沈遐熙任區長,7月29日,張家川得以解放。

新中國成立以后,沈遐熙于1955年任甘肅省臨夏專區專員、臨夏回族自治州州長,1965年任甘肅省計委副主任、省地質局副局長、代局長;1978年任中央民族學院副院長,1982年后,任中國伊斯蘭教協會副主任、代主任、會長、顧問等職。第六屆全國政協委員,第七、八、九屆全國政協常委。2003年9月,沈遐熙病逝于北京,享年82歲。

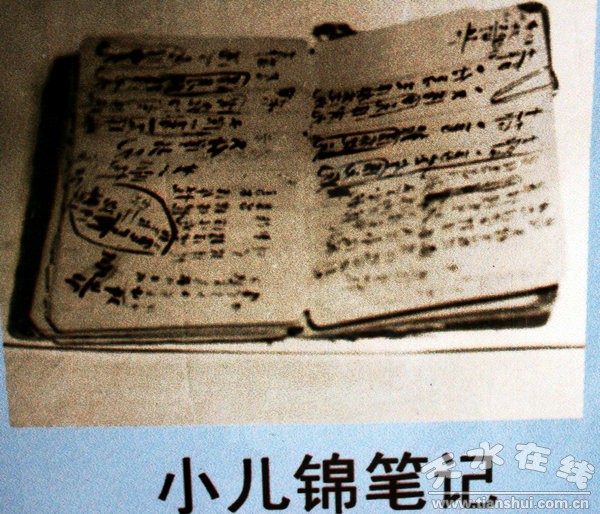

沈遐熙同志在甘肅隴東南開展抗日救亡活動和為爭取民族解放英勇奮斗的歷程中,有“五個第一”:組建了隴東南地區黨的第一個秘密支部;組建了隴東南第一個黨工委;建立了隴東南地區第一個新政權——閻家店區人民政府;創造了中共黨史上第一個用少數民族語言文字“小兒錦”傳遞信息情報的先例;培養發展少數民族黨員數量多,在發展的529名黨員中,70%是少數民族黨員,為陜甘寧青新民族地區的解放和建設事業輸送一批民族干部。

沈遐熙作為張家川地區秘密黨組織的創建者,為張家川帶來了革命火種,為張家川的解放事業做出了不可磨滅的貢獻。

解放前,張家川回漢人民生活在水深火熱之中。為了爭得自由,同反動政權進行了不屈不撓的斗爭,在革命洪流中留下了光輝的印記。

早在1924年至1927年第一次國共合作時期,一批張家川回漢青年就投入了旨在“打倒列強、除軍閥”的北伐戰爭。其中,在北伐隊伍中,有一支以張家川籍為主的革命勁旅——國民革命軍第2軍回民騎兵旅(后擴編為回民騎兵師)。這支部隊在旅長馬乾三(其子馬得鳳接任旅長,后升任師長)、參謀長馬得彪的指揮下,參加首都革命(也稱北京政變)驅逐奉系軍閥曹錕,進駐中原消滅河南軍閥劉鎮華,激戰魯西重創山東軍閥張宗昌,血灑白馬山大戰直系軍閥吳佩孚,受困突圍力克皖系軍閥孫傳芳,一時名震大江南北。大革命后,這支英勇的隊伍被東北軍收編,最后走上抗日道路。

1931年“九·一八事變”后,日本軍國主義加緊了侵略中國的步伐,廣大回漢兒女進一步覺醒,團結一心,奮力抵抗外敵的入侵。1936年3月16日,在廣大群眾的推動下,各界在張川鎮西河壩舉行了聲勢浩大的集會,聲討日軍侵華罪行,號召民眾保家衛國,現場募捐抗日物資,發出了“回族人民決不當亡國奴”時代吶喊。

抗日戰爭爆發后,日本軍國主義侵略者在加緊對我國軍事進攻的同時,還派遣大批特工間諜,深入我國西北各省回民聚居區,從事煽動和誘騙活動,極力破壞中國共產黨領導的抗日民族統一戰線,妄圖建立以平涼為中心的所謂“回回國”,進而達到分裂中華民族、滅亡中國之罪惡目的。

與此同時,蔣介石反動集團繼續采取大漢族主義的民族壓迫政策,既不承認回族為中國境內的單一民族,妄言“回回是漢族的一個宗支”,又到處散布中國共產黨“共產共妻”、“殺回滅教”等謠言,給我黨鞏固和發展抗日民族統一戰線制造種種障礙。

地下黨活動據點——腰磨灣

為了粉碎日本軍國主義侵略者的險惡陰謀,消除國民黨頑固派對我黨造成的負面政治影響,充分調動包括回族在內的中華各民族的抗日積極性,我黨根據抗戰形勢發展的需要,及時作出一系列重大戰略部署。1937年8月23日,中共中央召開洛川會議,通過了《中國共產黨抗日救國十大綱領》,把實行全國總動員和加強民族團結確定為抗戰的行動綱領。1938年,中共中央針對回族的特點和面臨的嚴峻形勢,提出了以“喚醒和提高回族抗日信心和決心”為重點的十一項主張和政策,認為回族不僅是一個民族,而且是一個“富于斗爭精神”的民族;主張回漢一律平等;表示要努力改善和幫助回族人民的生活;幫助建立回族自己的抗日武裝;實施抗戰教育,培養回族自己的抗戰建國人才;改善回族與各民族的關系,在抗戰的基礎上鞏固各民族的團結等。

按照中共中央制定的關于動員回族人民參加抗戰的一系列方針政策,中共西北工委和陜甘寧邊區政府加強了對回民工作的領導。1940年3月,邊區政府領導成立了中國回民救國協會陜甘寧邊區分會,號召全邊區的回民一致團結起來參加抗戰。同年10月,陜甘寧邊區召開第一屆回民代表大會,朱德、謝覺哉等到會作了重要講話,初步總結了邊區回民獲得民族平等、團結抗戰和宗教信仰自由的經驗。邊區的回民不但平等地參加了各級地方政權,而且在隴東分區曲子縣三岔鎮等地建立了自治政府,實現了當家作主的愿望。當時,為尊重回民的風俗習慣,在延安創辦了清真食堂,修建了清真寺,毛澤東同志親筆題寫“清真寺”三字匾額。

閻家禮拜寺

針對回民“宗教觀念很深、內部團結性很大”的特點,中共中央提出“通過回民的上層去組織回民”的工作方針。為了加強黨對國統區回民工作的領導,中共中央組織部、中共西北工委陸續派遣吳鴻賓、張杰、金少伯、閔毓華、沈遐熙等回族共產黨員,到甘肅國統區各回民聚居區開展工作。

根據中央和西北工委的指示精神,中共甘肅工委、中共隴東分區特委將張家川作為開展回民工作的重點區域。抗日戰爭時期,加強對張家川抗日救亡工作的領導,全面發動張家川各族各界踴躍參加抗日救亡運動。解放戰爭時期,黨在張家川建立的各級組織迅速發展壯大,成為瓦解國民黨基層政權的戰斗堡壘和骨干力量,為配合人民解放軍解放張家川、建立新政權作出了重要貢獻。