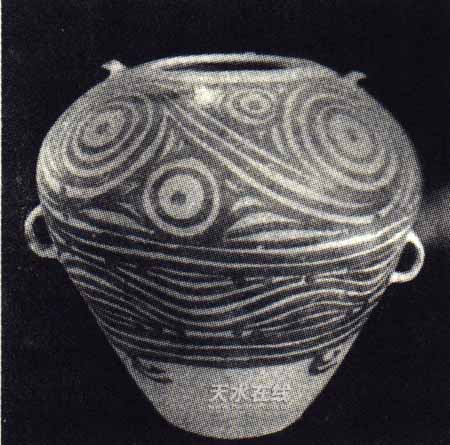

旋渦紋彩陶甕

大地灣文化開創并發展了彩陶之后,在甘肅、青海的黃河及渭河流域發展起富有獨特地方風格的文化遺存——馬家窯文化,從而把中國史前的彩陶藝術推向了頂峰。走進青海、甘肅的博物館,猶如進入一個琳瑯滿目、色彩斑斕的藝術世界,使人流連忘返。

馬家窯文化是繼仰韶文化之后在甘、青地區發展起來的一種區域性文化,1924年在甘肅臨洮馬家窯首次發現,故名。馬家窯文化存在的時間從公元前三千年左右到公元前二千年左右,大約經過了一千多年的發展過程,經歷了三個發展階段,考古學上稱作三個類型,即馬家窯類型、半山類型和馬廠類型。這三個類型之間有著發展遞變的密切聯系。馬家窯類型是這個文化中最早的一個類型,也是彩陶中最引人注目的一個類型。它的特點是在手制的橙黃色細泥質陶缽、罐、碗、盤、甕、瓶等器物內外,用墨彩施繪各種圖案,在這些圖案中依稀可辨仰韶文化彩陶的蹤影。它們大多用線條的平行、彎曲以及交叉構成同心圓或旋渦,圖案絢麗對稱,優美流暢。

圖11彩陶甕

圖11中的這件彩陶甕,1969年出土于秦安縣安伏鄉伏家灣村劉家故堆,是馬家窯類型的典型器物。這種大型陶器是新石器時代晚期才出現的器物,用作盛儲谷物,它的出現反映了當時農業經濟發展的水平。該彩器高37厘米,口徑16厘米,肩寬40厘米,能容糧七、八十斤。腹部寬大,底部又很小,裝滿谷物后如何承擔如此大的重量?估計當時很可能把下腹部分埋人地下,將部分重量傳遞到地面,由此而保持了大甕的穩定堅固以利用高原地區干燥而涼爽的地溫,保存糧食不易變質腐敗。由于它的下腹大多埋入地下,所以彩繪都施于口、肩和上腹,由口部俯視,可以看到彩陶的全部紋飾,這種彩繪方法是頗費一番心思的。彩陶大甕上通體滿繪平行線、旋渦紋、水波紋、圓點紋、圓圈紋等圖形紋樣,表現出當時人類與水的密切關系。馬家窯文化的彩陶有許多是表現水的,水波、旋渦以至水中的魚網都是當時彩繪藝術家的常用題材。平視這件彩陶甕的圖案,恰似江河中綿延不斷的水波,俯視時宛如河中雨水激起的一圈圈漣漪,又仿佛是湍急的河水中形成的一個個旋渦。此陶甕現藏秦安縣博物館。

蛙紋彩陶缽

1989年,中國社會科學院考古研究所甘青工作隊在發掘天水師趙村遺址時,出土了一件陶缽。陶缽內滿繪一只巨大的蛙形圖案,因此被專家們稱為“蛙紋彩陶缽”。彩陶缽口徑17厘米,高5厘米,口部微微收斂,弧腹,平底。缽內的蛙,頭部有一對圓鼓的眼睛,前肢朝前伸展,后腿朝后彎曲,每肢均有三趾。蛙背部繪飾網格狀紋飾,一條線縱貫前后,將蛙背分為左右兩部分。缽內沿繪有兩圈黑色彩紋,以表示水波。缽體上的整個圖形仿佛一只大蛙正在水中緩緩游動,水波漣漪四散。這是國內迄今出土的最為完整的一件蛙紋陶缽。

圖12蛙紋彩陶缽

從現有資料看,原始人類的崇拜最早源于對周圍自然環境中與自己關系極為密切的事物的崇拜。當時人們一般生活在靠近河濱的地方,各種水生動物也就成了他們的捕食對象,也是他們借以表達主觀思想的對象,因而與他們的生產活動和日常生活密不可分。可以說,其中蛙類與他們關系最為密切。蛙類為兩棲動物,活動范圍大,與人接觸更為頻繁,具有善跳躍和在水陸兩界自由活動等特征,所以能引起先民們對其自由往來的欽羨、向往;蛙又具有極強的繁殖能力,使人們易于聯想到自身的生育問題。因此,蛙在先民心目中具有特殊地位。在學術界,有人認為甘肅天水出土的這些蛙紋彩陶器上的圖案就是傳說中“女媧”的形象,反映了當時人們對婦女生育的崇拜思想。這件蛙紋彩陶缽現藏中國社會科學院考古研究所。這件彩陶甕現藏秦安縣博物館。