天水市“拜伏羲廟 游麥積山——隴上江南天水”

旅游推介會于11月6日在上海舉行

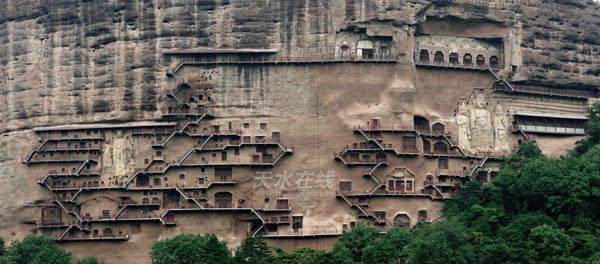

神奇麥積山 東方雕塑館

麥積山風景名勝區位于甘肅省天水市東南部,是國務院1982年公布的第一批國家級重點風景名勝區之一,國家級4A級旅游風景名勝區,也是全國文明風景旅游區。它位于西秦嶺東段小隴山之中,橫跨長江黃河兩大流域,規劃面積215平方公里,由麥積山石窟、仙人崖、石門、曲溪、街亭溫泉5個景區180多個景點組成,自古以來這一區域就有“隴上林泉之冠”的美譽,古秦州十景其中5景“麥積煙雨”、“仙人送燈”、“石門夜月”、“凈土松濤”、“東柯積翠”就在現在的麥積山風景名勝區內。

麥積山景區內群山聳立、層巒疊翠、溪水清澈、飛瀑如練,森林覆蓋率達到76%以上,其中一級保護區42.5平方公里,有高等植物233科,2738種;野生動物有鳥類12目34科95種,獸類6目18科29種,融自然風光和人文古跡為一體,兼南秀北雄于一身,堪稱西北山水林泉之冠。隨著景區資源價值的不斷挖掘,“麥積棧道”、“嶺分南北”(黃河長江分水嶺)、“萬木薈萃”(麥積山植物園)、“仙人湖光”、“丹崖白松”、“天河石蓮”、“石門仙橋”、“八卦殿宇”、“九曲溪流”、“街亭溫泉”、“香積積雪”、“石門云海”、“曲溪燕舞”、“玉蘭花香”、“凈土佛光”、“放馬灘涂”等新的美景奇觀一起將麥積山風景名勝區裝扮得更加多姿多彩,美不勝收。

麥積山石窟位于麥積山風景區內,因該山狀如堆積的麥垛而得名。石窟始建于一千五百多年前,開鑿于十六國時期的后秦,歷經后秦、西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等12個朝代,歷時1660年建成,石窟至今保存洞窟4個,以泥塑為主,現存194個洞窟,薈萃歷代泥塑雕像7800余尊,壁畫1300多平方米,其造像千姿百態,栩栩如生。石窟大多在20至80米高的懸崖峭壁上開鑿,層層相疊,密如蜂巢。各洞窟之間有棧道相連,攀援而上可達山頂。麥積山石窟中最有名的就是泥塑,塑像大小與真人相似,有的交頭接耳,有的低眉含笑,形態栩栩如生。麥積山石窟雖以泥塑為主,但也有一定數量的石雕和壁畫,雕刻技藝精湛,壁畫古樸典雅,不論是北朝的“秀骨清像”,還是隋唐的“豐滿圓潤”,都刻畫得栩栩如生,溫婉可親,極富生活氣息。洞窟多修成別具一格的“崖閣”,在東崖泥塑大佛頭上15米高處的七佛閣,是我國典型的漢式崖閣建筑,具有很高的藝術價值。麥積山石窟,原是一個完整的山體,唐開元二十二年(公元735年),天水一帶發生強烈地震,整個窟群便分為東崖和西崖兩部分。東崖現存洞窟54個、西崖140個。由于麥積山石質皆為紫褐色之水成子母巖,不宜精雕細鏤,所以大多采用泥塑和繪畫。麥積山塑像,主要題材有佛、菩薩、弟子、天王、力士等,盡管各代塑像同處一堂,但并不因襲模仿,而是保持著各自的時代特色,系統地反映了我國泥塑藝術的發展、演變過程。無論是高達15米的巨像,還是只有0.3米的小像,都充滿著人間世俗的感情,使人感到,這不是雕塑,而是民風民俗的體現。麥積山石窟以其精湛的藝術造像同莫高、云岡、龍門并稱中國四大石窟,有“東方雕塑館”之美稱。天水境內的麥積山石窟、大像山石窟、水簾洞石窟、木梯寺石窟,構成了甘肅千里石窟走廊的東段。

天水——世界華人尋根祭祖圣地

伏羲廟

新民晚報訊 天水是中國歷史文化名城,中國優秀旅游城市。位于甘肅省東南部,長江、黃河兩大水系交匯處,中國大陸版圖的幾何中心。現轄秦州、麥積兩區和秦安、甘谷、武山、清水、張家川回族自治縣五縣,總面積1.43萬平方公里,總人口354萬,有漢、回、滿、蒙、藏等27個民族,素有“羲皇故里”、“隴上江南”的美譽。

在中華民族的文明史上,伏羲位居“三皇之首,百王之先”,是傳說中的中華民族初祖。據史籍記載和民間傳說,伏羲、女媧均出生在古之成紀,今之天水。唐代史學家司馬貞《三皇本紀》輯述:“太昊庖犧(伏羲)氏風姓,代燧人氏繼天而王。母曰畢胥,履大人跡于雷澤而生庖犧于成紀(天水)。蛇身人首,有圣德。”伏羲、女媧在天水開啟了中華文明史,繁衍人類,成了中華民族的亞當、夏娃。伏羲觀天象,制歷法,畫八卦,創文字,制嫁娶,結網罟,造琴瑟,把中華先民由茹毛飲血帶入文明,居功至偉,尊為三皇之首。

伏羲是中華各民族共同的人文始祖。如同亞當、夏娃創造西方文明一樣,伏羲、女媧點燃了中華文明薪火,對中華文明進步做出了巨大貢獻。伏羲因其在中華文明史的巨大貢獻,千百年來被尊稱為“三皇之首”、“百王之先”,受到了中華兒女的稱贊和共同敬仰。

甘肅省和天水市歷來重視伏羲文化的挖掘、研究和開發,把它作為特色文化大省建設的重要內容。1988年,天水市在深入調查研究、廣泛征求意見的基礎上,發掘民間祭祀活動的傳統,恢復了公祭伏羲典禮,并延續下去,每年舉辦“伏羲文化旅游節”。伏羲文化旅游節和公祭伏羲活動自1988年開始,連續舉辦19屆,已成為我國的重大文化節會之一。天水市也成為我國十大節慶城市之一。伏羲文化旅游節代表甘肅、代表天水成了重要的對外文化交流品牌。

為進一步團結和組織國內外熱心伏羲文化的團體和個人,深入開展全方位、多層次的伏羲文化研究,探索中國古代文明的源頭,天水市發起成立了全國性社團——中華伏羲文化研究會。這一全國性研究機構的成立,將全國數十家社科院、博物館和綜合大學,以及數百名專家、學者凝聚在一起,推動了伏羲文化的研究。1992、1995、2001、2003、2005年先后在天水召開了海內外學者參與的伏羲文化研討會,產生了大量的成果,有力地推動了我國史前文化研究。

經過多年的不懈努力,天水作為“羲皇故里”,已成為瞻拜“人文始祖”伏羲的圣地;伏羲文化的研究、開發形成了比較完整的思路,產生了一批重要的學術成果,天水已成為全國研究伏羲文化的中心;伏羲文化所具有的創造精神、奉獻精神、和合精神,在與開拓創新、與時俱進的時代精神的結合中,呈現出新的生命力;伏羲文化作為中華民族傳統文化的源頭,成為增強民族凝聚力的重要文化紐帶,呈現出更為廣闊的前景。天水太昊伏羲祭典榮列2006年國務院公布的第一批國家級非物質文化遺產名錄。

“羲皇故里、隴上江南”天水物華天寶、人杰地靈。今天,天水人民秉承著中華民族優秀傳統,以拼搏向上的熱情積極投身和諧社會的偉大建設。天水這方中華民族文化的發源地,必將再譜篇章,成為中國西部大開發新的熱土和亮點。

參拜伏羲

|