王治平(左四)和年輕護士探討病患個案護理。

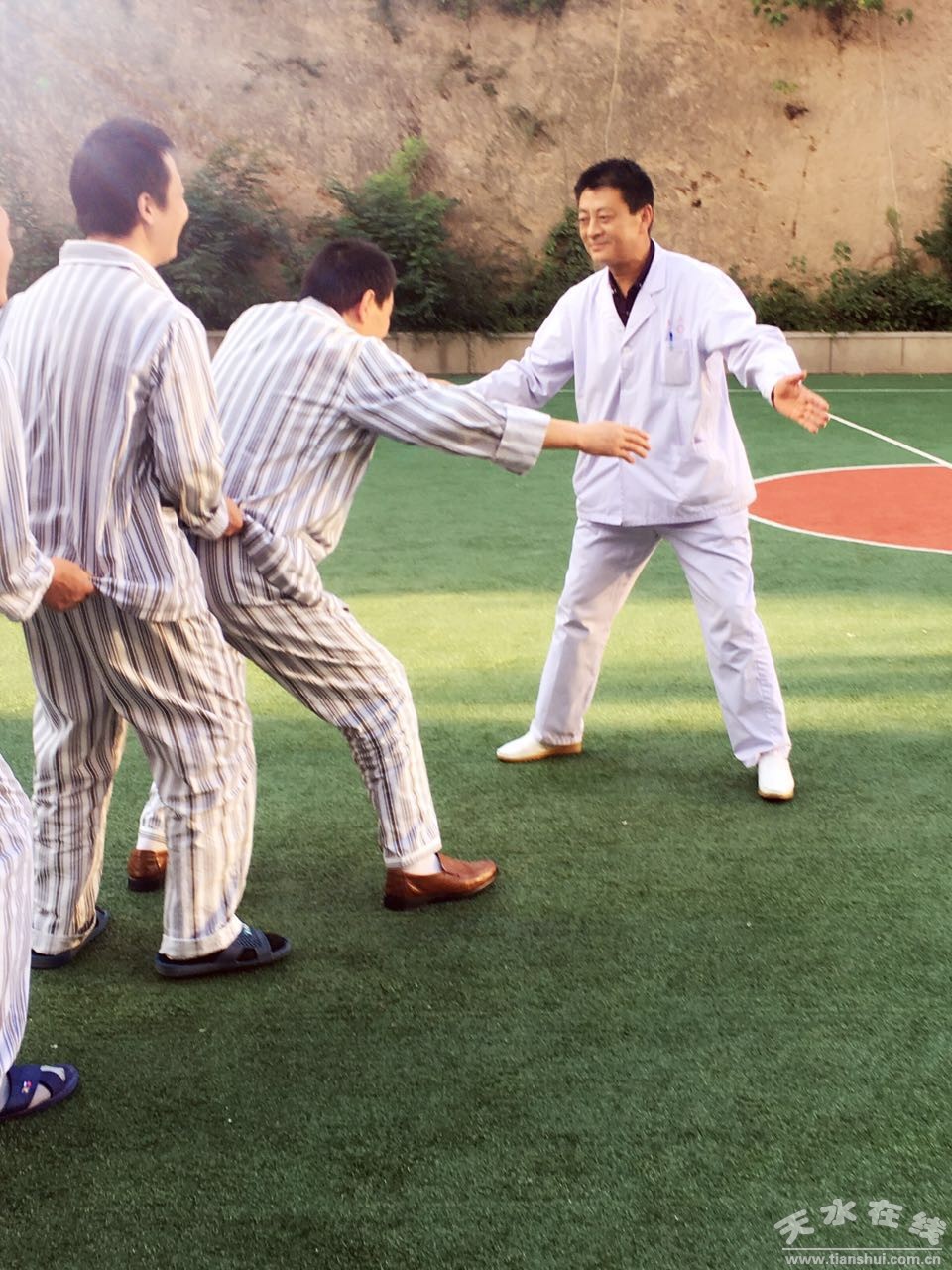

王治平(右一)和病患做游戲。

36年前,年僅16歲的他成了天水第三人民醫院一名精神科男護士;如今,年過半百的他依然奔波在護理一線,記錄著不同精神病患情緒上的“喜怒哀樂”,理解著他們行為的“荒誕離奇”,感受著他們內心的渴盼以及希望過上正常人生活的煎熬與無奈……

1 “在病魔操控下,這些孩子原本快樂的童年只剩下灰色。治愈并幫他們重回五彩繽紛的世界,是我們最大的心愿!”

9月30日早上7時40分許,天水第三人民醫院病區娛療室傳出第八套廣播體操的伴奏音樂。室內,一群身著病號服的病患在護理人員的帶領下,正在做操。

“雷雷(化名),今天還是不想和這些叔叔們一起玩嗎?”今年已52歲的男護士王治平走上前來,笑著問道。

在房間一角,一名十六七歲的男孩面無表情地坐在那里。護士的問話和身邊正在進行的一切,似乎都和他無關。

“這個孩子送來將近1個月了,患有‘偏執型精神分裂癥’。”王治平說。

“今天沒心思玩咱就不玩,咱第一個先把藥吃了,讓他們羨慕羨慕,好嗎?”面對眼前這個眼神冷漠的孩子,王治平猶如一位父親一般滿是憐愛。

在最近一段時間的治療過程中,王治平發現,每到患者吃藥時間,雷雷都會對眼前的這些藥片盯上一會兒后,便開始一邊用手指在藥片上空不停地旋轉,嘴里念念有詞。這一動作要持續10多分鐘,之后他才會勉強服下藥片。

據王治平介紹,近十幾天來,雷雷不吃不喝,也不說話。面對他的怪異為行和自我封閉性格,除了精心護理,只有同情和無奈!

“七病區最近住進一個小孩,看上去年齡比雷雷還要小一些,這孩子就更讓人憐惜了!”王治平若有所思。

20多天前,這名小孩被轄區派出所送來時,小小年紀性情孤僻,每天在護士站門口盯著魚缸里的魚兒,對王治平他們很排斥。住院治療這些時日后,從未開口說過一句完整的話,醫護人員至今連他的名字、年齡、家庭住址等都不知道,記錄顯示“無名氏”,護士們便給他起名“小帥”。

“剛入院時,‘小帥’連上廁所都不會,護士只能記錄他的如廁相隔時間,帶他去廁所,慢慢地,他尿褲子的次數漸漸地少了。”王治平說。

“病魔操控下,這些孩子原本快樂的童年只剩下灰色。治愈并幫他們重回五彩繽紛的世界,是我們最大的心愿!”王治平說。

(工娛療活動)

2 “父親臨終前癱瘓在床的半年時間里,遺憾沒能常伴左右;給年幼兒子的承諾多未兌現,難免心生愧疚。”

1980年,時年16歲的王治平高中一畢業,便成了一名天水第三人民醫院精神科的男護士。從穿上護士服的那一刻起至今,他在護理一線工作已整整36年。

他記得,第一次踏進精神科病房時,什么都不懂,更多的是內心恐懼和不安。

“在過去,精神病患者被稱‘瘋子’,他們當中有的興奮躁動,有的悲觀絕望,有的甚至有暴力傾向……也許是年齡太小的緣故,當時我一直擔心這些病患會不會在毫無征兆的情況下打我,注意力一直處于高度緊張狀態。”王治平回憶說。

時間一長,王治平慢慢覺得,面對這份特殊的工作,自己需要耐心和堅持。

王治平的父母曾經都是天水第三人民醫院的工作人員,母親在護理崗位上干了半輩子。自幼在三院家屬院長大的王治平對護理精神病患多了一份理解。

“有兩名病患住院20多年,長時間記錄他們的治療過程后發現,隨著病情和心理相繼被治愈,其實他們住院期間大多數時間生活和常人無異。”王治平說。

36年來,他自己也記不清有多少個中秋或除夕沒有陪家人一起團聚了!

由于工作關系,他和妻子多年分居兩地,兒子出生后多數時間一直由他帶著。

有一個周末,王治平答應下班后帶5歲的兒子去玩。但當他換下工服正要走出辦公室時,突然聽到一聲呼救:“快來人啊,患者被噎食了……”

王治平聞聲立即趕到患者身邊,緊急疏散圍觀患者后,和同事們迅速展開搶救。最終將卡在患者咽喉的食物清除,患者轉危為安。

不知不覺間,王治平在病房多呆了3個多小時。這才想起兒子還在家等他。然而,等他慌慌張張跑回家時,發現房門大開,孩子已不知去向。

正在擔心時,房門響了,兒子被醫院的同事平安送了回來。看著孩子,王治平的眼眶瞬間濕潤了。然而在精神科工作,突發狀況不時發生,虧欠兒子的事也會越來越多。

王治平說,對于兒子來說,他不是一個稱職的爸爸;對于自己的父母來說,他同樣也不是一個盡責的兒子。

王治平回憶,父親去世前癱瘓在床,由于工作關系,照顧父親的擔子大多數時間落在哥哥、姐姐肩上……

“父親臨終前癱瘓在床的半年時間里,遺憾沒能常伴左右;給年幼兒子的承諾多未兌現,難免心生愧疚。”回想起這些,王治平有些哽咽難語。

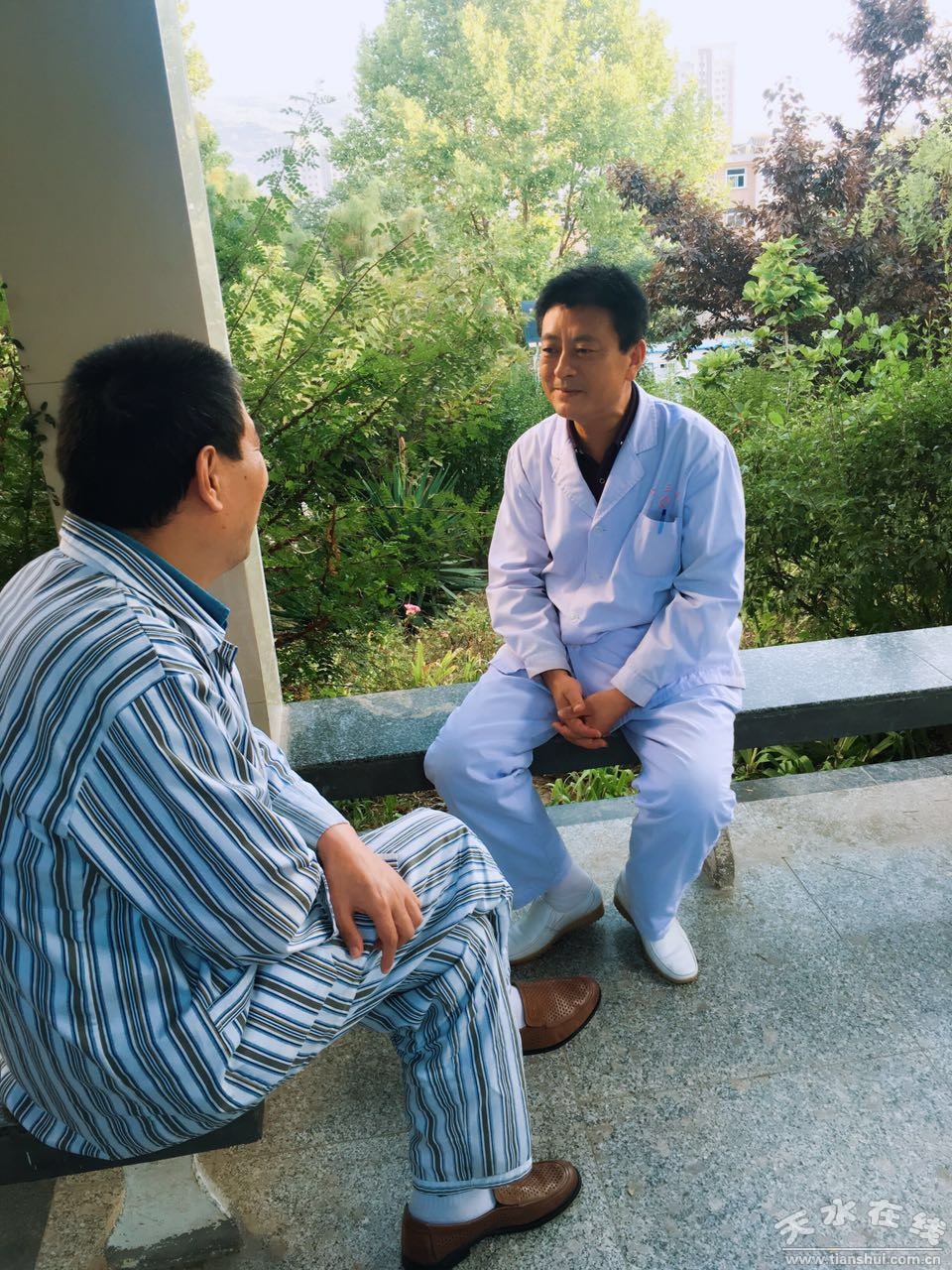

(和年輕護理人員探討個案護理)

3 “其實,這些病患及其家屬的內心十分脆弱也十分敏感,從某種意義上講,他們更需要來自社會的關愛和理解。”

雷志潔是天水市第三人民醫院護理部主任。據她講,三院目前有12個護理單元,共有男女護士307人,其中男護士33人。

“日復一日,年復一年地長期護理精神病患,且一干就是36年不說,還無論家里有多么難以解決的困難,都能自我克服,從未因此要求換班或請假,這不是常人能做到的。”雷志潔說起王治平,欽敬之情油然而生。

“干了這么多年,我護理過的病患換了一茬又一茬,說實在的,他們并沒有人們想象的那么可怕,消除心中芥蒂去幫助他們對于有些人來說或許有難度,但我們至少不應該去歧視。”從事護理工作若干年,王治平發自內心地說。

在王治平看來,精神病患想要的不僅僅是吃藥、治療,他們更渴望能得到別人的包容和尊重,希望有人聆聽他們的內心世界;與此同時,他們的家人同樣需要社會能接納他們,而不是被拋棄。

在日常護理工作中,為了保障患者安全,護理人員需要隨時隨地清點患者人數。今年以前,天水市第三人民醫院的醫護人員在點名時一般習慣用手指遠遠地指患者,這一慣用動作被院領導注意到后,考慮到有的病患受病理支配本就敏感多疑,這種無意識的“指指點點”也許會讓病患產生“被歧視”的沒必要錯覺,因此今年上半年,醫院護理部和藥機械科通過篩選和對比,給各個護理單元配備了2個便攜式計數器。

“這種計數器手持隱蔽,計數準確,最重要的是從根本上解決了護理人員清點人數時給患者帶來的不適感受。”王治平相信,絕大多數患者內心深處需要這種尊重,同時也能感受到他們被尊重的喜悅。

據他講,近些年來,三院護理團隊除了認真做好基礎的護理和治療,幫助患者早日消除精神癥狀外,多數時間更注重患者的社會功能復建。針對住院患者社會功能障礙、社會功能慢性衰退等問題,制定出個性化的社會功能訓練計劃,實施個案管理,其中包括日常生活能力訓練、體能訓練、購物訓練、人際交往訓練等,其主要是為了注重培養患者自尊、自信、熱愛生活、積極向上的良好心理品質。

什么是康復?“康復不是讓病患完全恢復到病前狀態,而是讓他擁抱由于疾病而變得更加深邃和豐富的生命。”雷志潔借用他人的話如此述說。

36年來,王治平親歷了醫院護理工作由簡至繁、由淺至深、由大眾化至人性化的發展過程。說起目前的工作狀態,他言簡意賅:“三院這種護理文化目前正在被廣泛推崇!”其中的滿足感和獲得感溢于言表。

10月10日,是第25個世界精神衛生日。王治平默默回憶著自1992年迎來第一個“世界精神衛生日”以來工作中的一些難忘片段,覺得累并快樂著!

“其實,精神病患及其家屬的內心十分脆弱也十分敏感,從某種意義上講,他們更需要來自社會的關愛和理解。”王治平說。

文/圖蘭州晨報首席記者王蘭芳

(王治平和病患談心)