走進武山西梁旱作農業綜合示范區,一條條細長的架豆掛滿了支架,放眼望去宛如一片綠色的海洋。田間地頭到處都是村民忙碌的身影,家家戶戶忙著摘豆角。田間產業路上,一輛輛載滿豆角的農用車往來穿梭,種植戶臉上洋溢著豐收的喜悅。

據縣農業部門負責人介紹,目前,正茬豆角從川到山陸續進入采摘期,復種豆角種植已全面結束。洛門大南河流域、城關南峪溝等區域3800多畝正茬豆角已經進入采摘中后期,每畝收獲豆角2000公斤左右,每公斤平均價格2.4元,畝收益已達到4800元以上。武山西梁、溫泉東梁、咀頭、榆盤、樺林、高樓等區域的6000多畝正茬豆角已經進入采摘期,每畝收獲豆角500公斤左右,畝收益已達到1200元以上。溫泉草川、四門水洞溝、沿安、楊河、龍臺、馬力、鴛鴦、山丹等區域的5000多畝正茬豆角正處在掛果期,七月下旬將陸續開始采收銷售。在1850米以下海拔區域種植的6300多畝復種豆角預計在8月中下旬進入采摘期。山區貧困戶每戶種植2—3畝架豆,即可實現當年穩定脫貧目標。

近年來,武山縣結合自身實際,把架豆種植作為發展富民產業、助推山區貧困群眾脫貧致富的重要抓手,深入實施“45311”現代農業產業推進計劃和《武山縣精準扶貧富民產業培育支持計劃實施方案》,全力推進精準扶貧精準脫貧富民產業發展,印發了《關于落實正茬(復種)豆角種植面積的緊急通知》,縣財政列入專項獎補資金1000萬元,在全縣西部淺山區、北部干旱山區、南部淺山區、南部高寒陰濕山區等4個貧困片帶大力推廣種植正茬(復種)豆角,進一步拓寬貧困群眾增收渠道。

一是優化種植結構。按照“一鄉一業、一村一品”的要求,科學調整種植結構,在淺山半干旱區和南部二陰山區壓糧擴經,大力推廣復種蔬菜和高原夏菜,積極推進蔬菜向高海拔地區延伸,形成了多品種布局、各類型齊抓、特色優質并重的“川區發展設施蔬菜,山區發展復種正茬架豆”的特色產業格局。

二是優化種植模式。在半干旱山區成功開創了“菜—糧—油”兩年三熟高效種植模式,在貧困村每戶推廣種植2—3畝架豆,實現了蔬菜錯季種植、均衡上市,有效降低了市場風險,增加了群眾收入。

三是強化技術指導。農業部門組織技術人員經常深入農戶院落、田間地頭,積極開展技術培訓與指導,對架豆種植主要環節進行跟蹤技術指導服務,確保農戶掌握各項種植技術,指導農戶按照不同海撥地域條件,錯開播種時間,確保農戶掌握各項田間管理技術,確保實現高產出高收益。

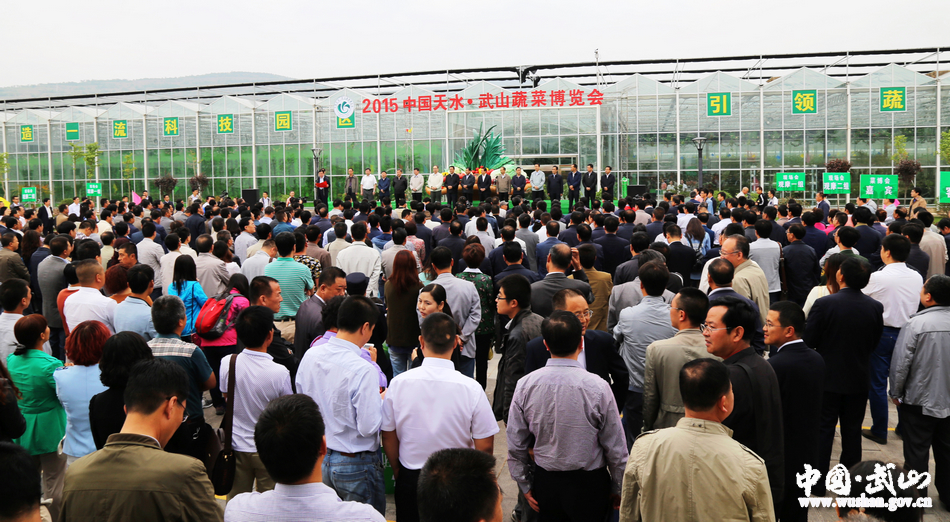

四是提升營銷優勢。承辦了中國甘肅(武山)高原夏菜產銷對接會,不斷提升武山架豆知名度。建成了以國家級洛門蔬菜批發市場為龍頭、鄉鎮農貿市場為中心、微型產地市場為依托的蔬菜產銷網絡,縣內外冷鏈、儲藏企業提供產地信息和優質服務,迅速組織收購,實現了及時順暢地把武山豆角推向全國市場。

五是提升鏈條優勢。建成了金隴公司、森源果蔬等一批蔬菜產業化龍頭企業,建設了集萬噸果蔬恒溫庫、揀選分級、配送管理為一體的金鑫冷鏈物流,進一步延長了產業鏈條,形成了“萬戶種架豆、千家搞運銷、百企跑市場”的良好局面。