【文化中國行】 【街巷之眼】

天水有個育生巷

文\雪瀟

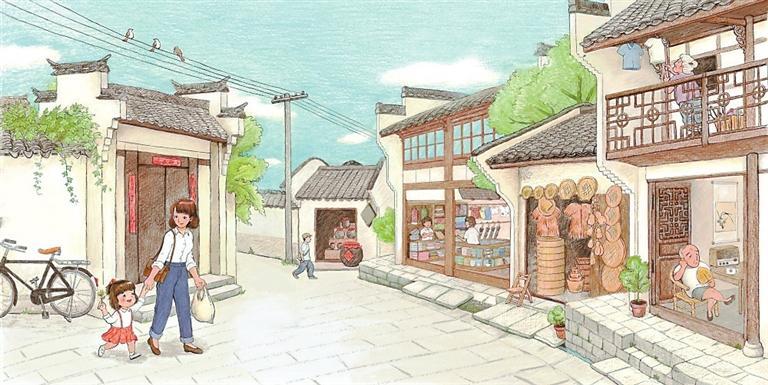

“莽莽萬重山,孤城山谷間”,天水這個西北一隅的局促小城,大街不多,更無外環,但是多小巷,如自治巷、共和巷、飛將巷以及名不巷實巷的硯房背后、仁和里、爺坑等,它們縱橫交錯,編織出市井天水的那個“井”字。

其中就有西關的育生巷。

到天水而不登臨麥積山,瞻仰神秘的東方微笑,不斂衽伏羲廟,感受蒼柏下先祖的蔭翼,不可謂到過天水;到天水而不穿梭一番長長短短彎彎拐拐的巷道,更不可謂到過天水。即便你久居天水,如果你只是光顧過天水的商業綜合體、高鐵站、中心廣場,而不曾漫步過天水巷道,更算不上真正的天水人。

作為天水人,你應該在育生巷吃過很多頓早餐。

天水城的煙火氣,從育生巷的早晨升起;天水人的市井氣,以育生巷最為濃郁——味道可口、價格親民、應有盡有。你背搭著手在育生巷左瞧:面皮、米皮、搟面皮、熱米皮……你可能不以為然;你背搭著手在育生巷右看:丸子夾饃、豬油盒子、肉夾饃、黃饃……你可能似曾相識;你繼續背搭著手,繼續左瞧右看,你的目光就會漸漸地“看不懂了”:呱呱、然然、撈撈、魚魚、圈圈……哈哈,天水的特色早餐,特色就特色在:它們好像是專供孩童的食品,充滿了童年的疊詞呼喚:軍軍,來吃呱呱;平平,來吃然然;亮亮,來吃撈撈……

唯獨麻辣燙不在早餐之列。日出三竿,再往上躥三竿,八竿子都打不著太陽的時候,天水人才吃麻辣燙。到時候,天水的巷子,包括育生巷,就開始麻、開始辣、開始燙!而從今年開始,麻辣燙甚至成了天水的標志性食品,成了天水的名章——當一碗麻辣燙往您眼前一擱,紅辣椒,白粉條,真像一枚圓圓的印章:紅白相間,凹凸有致。低頭看的是落款,抬頭看的是題頭——天水巷子里那棵身板嵯峨,虬枝蒼勁的老槐樹,就是天水古巷這幅“歷史文化作品”的昂然“題頭”!

在老槐樹與麻辣燙之間的,就是天水的古巷風情。

風風火火闖九州。闖九州,你可以風風火火,但是你到了任何一州的巷子里,你那風風火火的急性子,卻是使不得,也使不開。浮光掠影,須變為細嚼慢咽;急就章,得換成小品文。進了天水的巷子,亦須如此。進了天水育生巷,更須如此。你只有慢慢走,才能真切觸及那一塊一塊的青石路;你只有慢慢看,才能分明看清那一面一面的斑駁墻……

事實上你想快也快不了。育生巷是狹窄小巷,不是暢然通衢。

滴滴,身后響起電瓶車借過的聲音,我側了一下身,外賣員的黃馬褂就從我身邊飄然而過了,小巷深處某一庭院,又有一位忙人撒懶不想做飯了。更多的育生巷居民仍然保持著自己做飯的老傳統。天水人日常的家居飲食其實比較簡單:中午是面,或揪面,或扯面,或搟面,或漿水,或炸醬,或打鹵。晚上是饃饃菜,或蒸饃,或花卷,或大餅;菜就更簡單了,不是辣椒炒土豆,就是土豆炒辣椒,不是包包菜,就是菜包包,不是茄辣西,就是西辣茄……

你若是不相信,你就看看育生巷居民手中的提攜吧:白菜、豆角、饅頭、鍋盔、大蒜、小蔥……你只有在育生巷才能看到天水最真實的煙火氣。

電瓶車過去了,過來一輛咣當咣當的三輪車。小河里翻不起大浪,三輪車是育生巷里最高級的車。三輪車播放的,你說它是廣告哩,還是新聞:“收手機!舊電視舊手機!收頭發,長頭發短頭發!”車子上已經有一個誰家的舊電視了,很老式的那種。

“為什么要收頭發?”我摸著自己的禿頂納悶的時候,我也就瞧見了巷子里的理發店。和隔三岔五就有一個理發店的全國任一偏巷一樣,天水育生巷,隔四岔六,也有一個理發店,而且伊們靚麗的“頂上藝術”也一樣的名目雜亂:有稱美發店的,有稱造型工作室的……店門口,一樣地晾著一排毛巾,一樣的會有黃發學徒,在一頭假發上練習著蘭花指,頗有老巷老弄的生活氣息。

一個模樣很是斯文的小伙子,走出造型工作室,款步輕移,走進了巷子里的天水市秦州區文化館。

而天水育生巷,也悄然深藏著一個所在:天水市秦州區文化館,也就是當年的張家大宅!

酸菜配馓飯,標配!老宅配古巷,也是標配!

育生巷是天水第一巷,育生巷第一宅,就是張家大宅。曾經的張家大宅前后七進,大小20多個院落,一向為天水之名門望族,所以,來到育生巷,而不進一進張家大院,你所看到的育生巷,豈非白云千載空悠悠?

張家大院門半開,掛著一把從前的老鎖。往里一望,照壁墻客氣地攔擋著人們的探覷。進得院子,古樹葳蕤,槐影婆娑,黑瓦斑駁,古韻悠悠。

育生巷張宅,既是富宅,也是貴宅——人才輩出。他們于元末明初入此居住,教子有方,先后誕育過76名中舉及第的功名人士,其中力倡“教育救國”的晚清翰林張世英最是英名傳世,光緒帝曾為他賜匾“辦學爾圣”,蔡元培校長曾稱其為“全國興辦教育的楷模”。他當年捐資創辦的亦渭學堂,現在是天水市解放路第一小學。而育生巷之名,就是取了張世英(字育生)先生的字。以其字,名其巷,彰其德,這個天水巷名,起得真好!

天水的文化館也真會選址,選擇張家大院,選的就是其間的一脈書香。

討論畢杜甫當年的秦州詩,走出文化館,走出公元759年,大家繼續在育生巷散步——繼續恍惚,也繼續感慨。別人是怎么感慨的,我不曉得,我的感慨是:天水育生巷,差一點,就走出了一位愛神。

天水有一個古老美麗的愛情故事。古老者,謂故事發生在前秦年間(公元375年左右);愛情者,謂女子蘇蕙挽回了自己遠去的婚姻;美麗者,謂蘇蕙的愛情自救不是哭哭啼啼,而是別出心裁且有文化品位:她一針一線地織錦,一字一句地撰寫回文詩,柔弱女子,曾在天水驅動過隆隆文字方陣。

天水歷史上風姿綽約的女子,至少有二。一為杜甫秦州詩《佳人》中的唐代“佳人”,一為前秦時的蘇蕙。她們二人也至少有兩處相像:一、她們都是來自陜西的“秦川女”。佳人是從關中逃難而至,蘇蕙是隨夫君前來任所;二、她們都曾有過婚姻危機。蘇蕙曾遭遇丈夫竇滔之納妾,佳人也曾遭遇“夫婿輕薄兒,新人美如玉”。她們的不同之處是,佳人是“幽居在空谷”,而蘇蕙則住在天水城西關的育生巷。有記載說上世紀60年代前,育生巷里當年蘇蕙夫婦寓居的小木樓還“健在”,說是其前檐懸一匾,上書“晉竇滔里”,后檐懸一匾,上書“古織錦臺”。

當人們注目于天水人民公園西北角的漢白玉蘇蕙像時,雖然時光穿越已近兩千年了,但她以其三尺素絹拯救自己,挽救婚姻的故事,穿越千年后讀起,仍然讓人動容。

因為,拯救自己,或許也是天下拯救中最為高難的拯救吧。

天水育生巷里,我這樣想著。