編者按:光陰荏苒,日月如梭,又到年末歲首。回眸2011年,軒轅故里—清水大地處處煥發著新的發展活力,讓我們利用網絡,采取圖文并茂的形式,再現全縣上下奮發拼搏、譜寫華章的壯麗畫卷,展示清水經濟社會快速發展的喜人成就。

2011年,是“十二五”規劃的開局之年,清水縣在市委、市政府的正確領導下,堅持以科學發展為主題,以加快轉變經濟發展方式為主線,以提高人民生活水平為目標,進一步弘揚“寧在苦中干、不在苦中熬”的清水精神,求實創新,真抓實干,開創了經濟社會跨越式科學發展的新局面,為深入實施“5551”戰略,建設生態良好、社會和諧、經濟繁榮、充滿活力、獨具魅力的西部科學發展特色縣奠定了堅實的基礎。

文化事業蒸蒸日上

2011年,清水縣緊緊圍繞實施“5551”工程戰略和建設特色文化大縣要求,解放思想,改革創新,凝心聚力,扎實工作,文化廣播影視旅游事業取得了長足發展,為全縣的跨越式發展奠定了良好的基礎。

加快推進基礎設施建設,完善公共文化服務網絡。積極爭取國家、省、市項目到位資金835.53萬元,著力實施了一批公共文化基礎設施建設,清水大劇院土建工程正在收尾,13鄉鎮綜合文化站建設已完成10鄉鎮,松樹、紅堡主體工程已竣工;新建農家書屋60戶,配送圖書92580冊,音像制品7200冊,配置了30萬元的設備,實現了260個行政村農家書屋全覆蓋的目標;軒轅文化產業園項目已完成軒口窯遺址體驗區的規劃設計;從政策、資金、技術等方面扶持發展農家樂2戶。圍繞創建國家2A級景區,對三皇谷、石洞山、小華山旅游景區進行改造,編制了石洞山、小華山、花石崖景區項目文本,并申報市發改、財政等部門爭取項目支持;溫泉游客中心項目建設已完成主體工程,完成投資70萬元;實施趙充國陵園停車場建設項目,協調有關部門征用建設用地1.2畝,對博物館辦公區進行了整體改造和美化亮化,文化基礎設施的日趨完善為文化事業發展夯實了基礎。

積極開展城鄉文化活動,不斷豐富廣大群眾精神文化生活。組織舉辦了2011年城鄉社火調賽、春節文藝晚會、焰火晚會、燈謎晚會等14項元旦、春節系列文化活動;為慶祝清水縣“兩會”勝利召開,承辦了“迎新春·賀兩會秦州、清水書畫聯展”、“迎國慶,慶兩會”文藝晚會;承辦了清水縣“紅旗飄飄”歌詠比賽、書畫作品展等建黨90周年系列文化活動;為城鄉群眾演出秦腔戲曲460多場(次),免費放映電影3636場(次);舉辦了“清水縣首屆電視秦腔票友大獎賽”、“首屆電視書畫大賽”和“聚焦清水電視攝影大賽”,參賽人數達150多人(次);積極組織書畫攝影愛好者參加了天水市慶“五·一”全市職工攝影展、 “甘肅省首屆農民書畫展”、原市政協副主席介滿盈家庭教育書法展覽等各類書畫展覽活動20次,展出作品500多幅;認真開展“三館一站”免費開放活動,圖書館全年共接待讀者3萬人次,借閱圖書3萬多冊,提供咨詢和查詢服務15000人(次),放映講座、愛國主義影片、動畫片、戲曲節目等影片30部,博物館展出文物381件,參觀人數達4萬多人(次);積極籌劃實施2012年“清水縣第二屆電視秦腔大賽”、“第二屆電視書畫大賽”、“首屆電視廚藝大賽”、“迎新春·華亭、隴縣、清水”三縣區書畫名家邀請展”等20項元旦、春節文化活動,目前征集到作品40幅,并已完成裝裱。

大力發展文化旅游產業,為建設特色文化大縣提供重要支撐。規范發展網吧、歌舞娛樂、工藝美術等文化經營單位36家,不斷壯大了文化產業規模,提升了文化產業檔次。依托現有文化資源,重點宣傳推介以軒轅谷、軒口窯、永清堡、古秦亭、非子牧場、趙充國陵園、李虎墓等始祖遺址為主的始祖文化旅游線,以清水溫泉、三黃谷森林公園及生態農業示范基地等為主的康體休閑與生態觀光旅游線,以花石崖、石洞山、小華山、龍泉寺為主的宗教旅游線等品牌旅游景點和精品旅游線路,全年共接待游客51萬人次,實現旅游綜合收入1.65億元,同比分別增長13%和17%。開發具有清水歷史文化內涵的龐公玉、天河系列酒、優質胡油、薄皮核桃、花牛蘋果、清水木耳、綠色肉蛋、清水半夏、清水大麻等十大特色旅游產品,旅游產業和文化產業得到有機融合發展。

加強文藝創作,著力打造軒轅文化品牌。承辦了第四屆“天水軒轅文化研究會年會”,邀請國家、省市專家、學者20余人,進行了廣泛深入的學術研討交流;完成了秦腔劇本《趙充國將軍》的編撰和初審,啟動了《軒轅皇帝》劇本的創編工作,不斷推動軒轅品牌文化深度開發和對外影響力;成立了書法、美術、作家、攝影、音樂舞蹈協會,組織全縣書畫攝影藝術家赴小華山、草川鄉、山門鎮、隴東鄉等地采風,并推薦優秀作品參加國家、省市藝術展覽,提升了文化影響力;鼓勵群眾自辦文化節目,秦腔自樂班等業余組織不斷發展壯大。今年,清水縣被文化部命名為“中國民間文化藝術之鄉”,被省民間文藝家協會命名為“軒轅文化之鄉”。

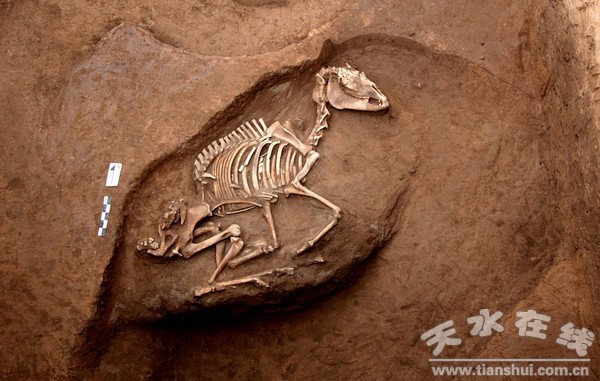

加強文化遺產保護,開發特色文化資源。進一步健全了縣、鄉、村三級文物保護網絡,圓滿完成了第三次全國文物普查,建立了數據檔案庫。組織專人對博物館的200多件殘損文物進行了整理、拍照、編寫檔案。全力配合國家文物局、國家博物館、甘肅省文物局、考古研究所、陜西省文物考古研究院、西北大學等五家單位對清水縣李崖遺址進行了全面的考古發掘,共發掘西周中期墓葬10多座,挖掘出土了大量的陶器、骨器和部分青銅器,李崖遺址被考古小組確定為秦的發祥地——非子都邑;李崖遺址已申報為全國重點文物保護單位,李虎墓被省政府公布為省級重點文物保護單位;積極申報道教音樂為第二批國家級非物質文化遺產項目;清水小曲、清水磚雕、清水造紙申報第三批市級非物質文化遺產保護項目,申報第二批省級代表性傳承人14人。對已列入國家、省、市縣級的36個保護項目進行了全面保護,11月份深入白駝鎮姚黃村、郭川鄉景坡村錄制非遺項目“清水小曲”、“清水皮影戲”專題片,完成了檔案資料和數據庫的建設,全面推動了特色歷史文化資源的挖掘保護。

圍繞大局,堅持導向,切實提高輿論引導能力。結合全市開展的“走基層、轉作風、改文風”活動,先后開設了《貫徹落實全縣工作會議精神》、《抗旱保春耕》、《聚焦天平鐵路》、《先鋒頌》、《喜迎建黨90周年》、《聚焦“三會”》、《貫徹十七屆六中全會》、《重點工作百日會戰》、《文化新氣象》等專欄,大力宣傳縣委、縣政府關注保障和改善民生、擴大公共服務、完善社會管理、促進社會公平正義、加快和諧社會建設等方面的重要戰略部署。電視新聞欄目播發稿件2459條,廣播新聞欄目播發稿件2602條,15篇稿件分別獲得省、市獎勵。繼續加大外宣力度,充分調動全體采編人員參與外宣的積極性、主動性,提升重大題材稿件的報送數量和質量,向市臺報送新聞502條,播出338條;向省臺報送新聞48條,播出20條。

提升品味,打造精品,不斷滿足廣大群眾收視需求。積極實施廣播電視直播衛星公共服務工程,完成了205個自然村10414戶用戶的前期摸底、統計、上報;配合莊天二級公路和天平鐵路改造光纖3.5公里,農網改造延伸1公里,鋪設三義嘉苑、世紀家園、御景麗苑等小區以及賈灣新農村、李溝新村光纖2.5公里;11月份啟動數字化轉換工作,已完成城區1000戶數字化轉換,農村數字化轉換252戶;發展有線電視用戶1078戶,城鄉故障檢修2829次,平均月檢修258次;申報投資241萬元的太坪轉播臺基礎設施建設項目。對新聞、綜藝兩個頻道和《新聞播報》、《走進清水》等品牌欄目進行了全新包裝,開設少兒欄目《快樂周周碰》,大型文化訪談欄目《軒轅講堂》,廣播綜合欄目《時代喜樂會》、《廣播劇場》,引進《公益的力量》、《挑戰奇羅星》等節目,增設了節目導視、影視劇宣傳片,贏得了社會效益和經濟效益的雙豐收。

堅持依法行政,保障文化廣播影視旅游市場健康有序發展。認真堅持“一手抓繁榮、一手抓整頓”的文化市場管理方針,在重大節慶期間,及時下發文化市場安全管理通知,深入各文化市場經營單位進行安全檢查,及時排除安全隱患,規范了文化市場秩序。加大“網吧”監管力度,實行文化市場執法人員包抓制度,利用突擊檢查或蹲點守候等辦法,著力解決接納未成年人上網等突出問題。同時,發揮“凈網先鋒”監督管理軟件的作用,把人工管理和技術監控有機結合起來,實現了無縫隙、不間斷監督管理;加大與公安、工商聯合執法力度,重點整治無證經營、違規操作的重點難點問題,進一步規范了文化娛樂市場。全年共出動執法人員110人(次),檢查文化市場經營單位146家(次),處罰違規經營單位17家,為文化市場科學、健康運行營造了良好的氛圍。