二、天水具備西部最佳宜居環境城市的基本條件

在西部中等城市中,天水作為中國歷史文化名城、中國優秀旅游城市、省級園林綠化城市、衛生模范城市等,以其深厚的歷史、文化底蘊,豐富多樣的旅游產品,頗具特點的城市特色,獨具優勢的自然環境而極具魅力。可以說,天水城市特色和個性特點,是天水成為西部最佳宜居環境城市的集中體現。

自然環境,得天獨厚。天水市位于甘肅省東南部,東徑 104°35——106°44′,北緯34°05′——35°10′之間,東西長197公里,南北寬122公里。歷來為隴右門戶,有陜、甘、川、寧四省通衢之稱。天水地處六盤山地,隴中黃土高原和秦嶺山地交接處,地跨祖國黃河、長江兩大流域。大地構造上處于中央造山系中祁連山和北秦嶺山地結合部位,地域呈西高東低,海拔1100——2100米之間,最高峰天爺梁達3120米,最低處牛背村760米。復雜多樣的地形特點,造就了天水獨特的地理地貌特色,并在很大程度上影響著天水的氣候、降雨。

天水地貌區域差異,東部和南部為山地地貌,北部形成黃土層沉淀,為黃土丘陵地貌 ,中部大多為黃土梁峁溝壑區,并形成以川道、寬谷和峽谷相間的盆地與河谷階地。中東部為秦嶺、關山山區,層巒疊嶂,山險谷疊,形成西部獨特的自然景觀帶。

天水屬中國溫帶半濕潤大陸性氣候區,年均氣溫10.8℃、極端最高氣溫達38.3℃,極端最低氣溫為—18.2℃。年均降雨量574毫米,自東南向西北逐漸減少,中東部山區雨量在600毫米以上,渭河北部不及500毫米,年均日照2100小時。天水四季分明,冬無嚴寒,夏無酷暑,日照充足,降水適中,氣候溫和。由于天水屬華北、華中、蒙新和喜瑪拉雅植物交匯處,植物具有多樣性特征,森林資源豐富,現有森林面積589.91萬畝,森林覆蓋率26.5%,在廣大林區有木本植物87科224屬804種,可以毫不夸張地說,在中國,象天水如此適宜植物多樣化的氣候特點,極為罕見。這是天水成為“隴上江南”的重要自然成因。

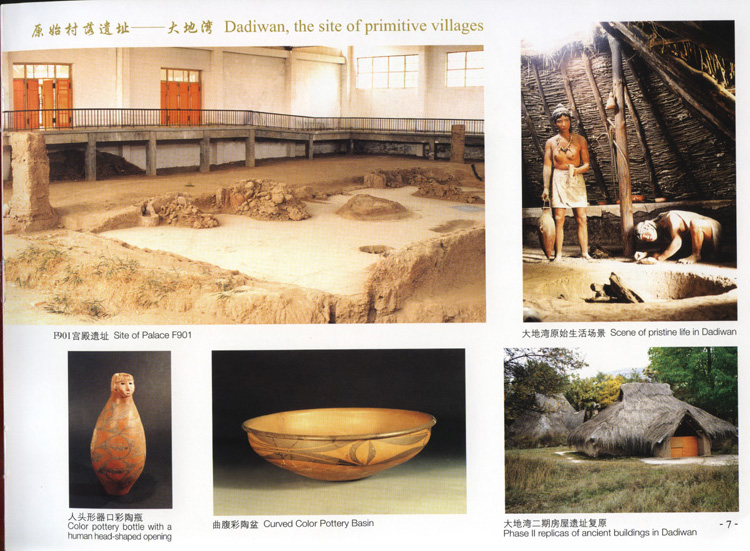

城廓歷史,源遠流長。天水是華夏民族祖先最先繁衍生息的地方,有文字記載的歷史達三千年之久。在天水發現的新石器時代文化遺址數百處,最典型、具代表性的有仰韻文化、齊家文化、寺洼文化,其集中代表是大地灣遺址。充分證明天水是我國原始人類最早定居地之一,是中華文明的發祥地之一。

天水是中國城鎮設置最早的地區。公元前688年,秦武公十年,“伐圭阝 、冀戒、初縣之”。 圭阝為今天水市區,冀為甘谷縣,并先后建立了綿諸道(今清水縣)、西縣(今秦州區), 道(今武山縣),由此開創了中國的縣制,并奠定了天水的縣制基礎。公元前114年,漢武帝元鼎三年,以渭水為界,新置天水郡,罕開(今麥積南),望垣(麥積區三陽川)、綿諸(清水)、隴縣(張川)、成紀( 秦安)、 道(武山),蘭干(甘谷)等16個縣屬天水郡,其時,天水轄區內縣城達14座。“諸城無有不高與深者。吾秦昔警于戎,今警于狄,非城與池倚然”。至此,形成了天水城鎮體系的雛形。西晉時,公元239年,在上 圭阝縣設立秦州,其轄區域相當于今甘肅省一半。公元286年,城廓更大擴展,自此天水成為隴上政治、經濟、文化中心。進入南北朝后,秦州城作為國都之地,“城南有湖水,冬夏無增減,天水取名,由此湖也”④。自那時起,天水的城市均照此沿襲至今。建城至今有2693年之久。一個城市, 經二千多年歷史變遷,天水城市輪廊,布局仍然存在,這種情況,在國內不多見,它為宜居城市提供了深厚的歷史文化沉淀。

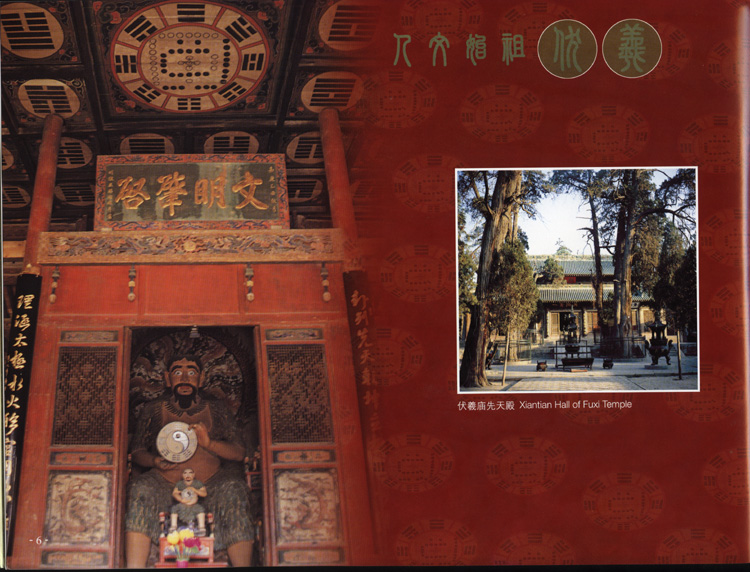

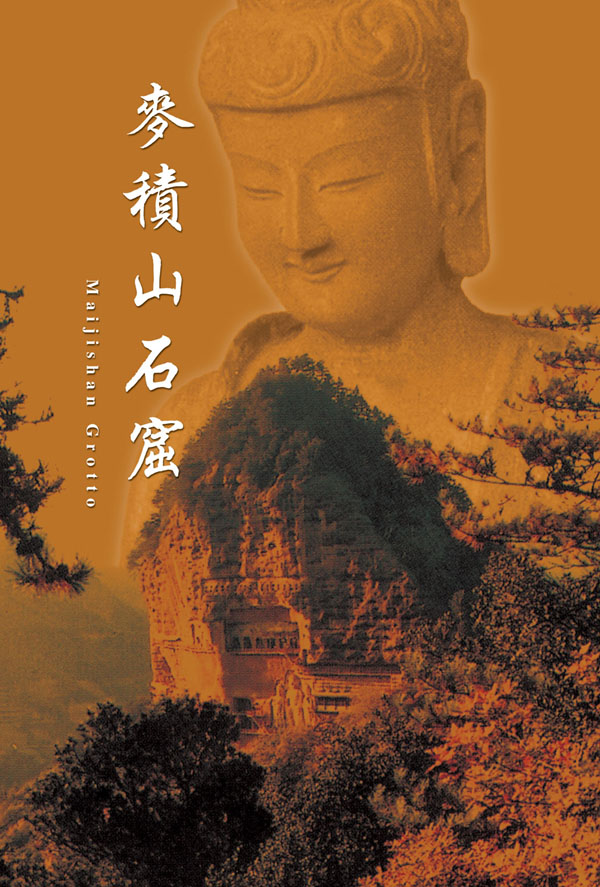

歷史文化,底蘊雄厚。天水是中華民族的主要發祥地之一,在中華文明史上寫下了濃濃的一筆。以大地灣文化遺跡為代表的新石器時代古代文化遺址,將中華文明史推進了數千年。大約6千年以前,伏羲、女媧誕生在天水一帶,“伏羲時代是中國遠古時代由母系氏族社會向父系氏族社會、由漁獵畜牧向農耕文化進化、由野蠻向文明的過渡階段”④。可見,伏羲氏的杰出成就是“一畫開天”、“肇啟天地”。天水作為秦人的故地,秦人在天水多年經營、積聚、逐步強大,最終統一中國。據元《一統志》記載,秦武公墓在麥積山下。天水以“秦”命名的地方兩千年相傳,諸如秦嶺、秦州、秦安、秦亭、秦川等。兩漢時,天水作為絲綢之路重鎮,對外開放,商賈如云,貿易極盛,以茶帛與少數民族易馬。盛唐時,“是時中國盛強,自安遠門西盡唐境二千里,閭閻相望,桑麻翳野,天下稱富庶者無如隴右”⑤,而隴右正是現時天水。其在中外文化、經濟交流方面留下重要記載。三國時期,天水因其重要的戰略位置而作為蜀魏爭奪地,諸葛亮“六出祁山”,“智收姜維”,“九伐中原”,“射殺張 合阝” 、“失街亭”、“斬馬謖”等膾灸人口的傳奇故事均出自天水,三國眾多的古戰場、古遺址使人流連忘返。東晉以來,佛教東傳,天水又成為佛教盛地之一,經歷代不斷補充,修繕,形成以“東方雕塑館”麥積山為主的“百里石窟藝術走廊”。一個城市的厚重歷史,記載下其深厚文化。天水作為千年名城,其雄厚的歷史文化沉淀是其作為西北最佳宜居環境城市的重要組成部分和支撐點。

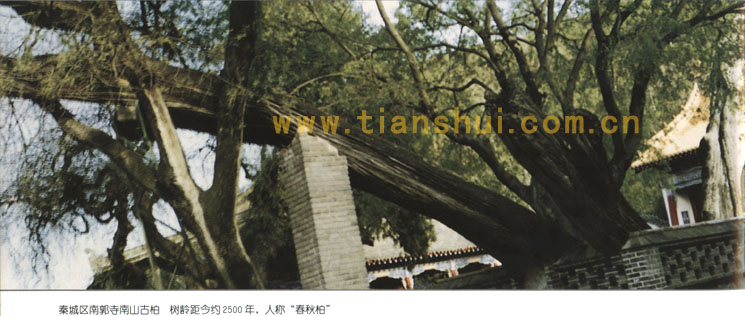

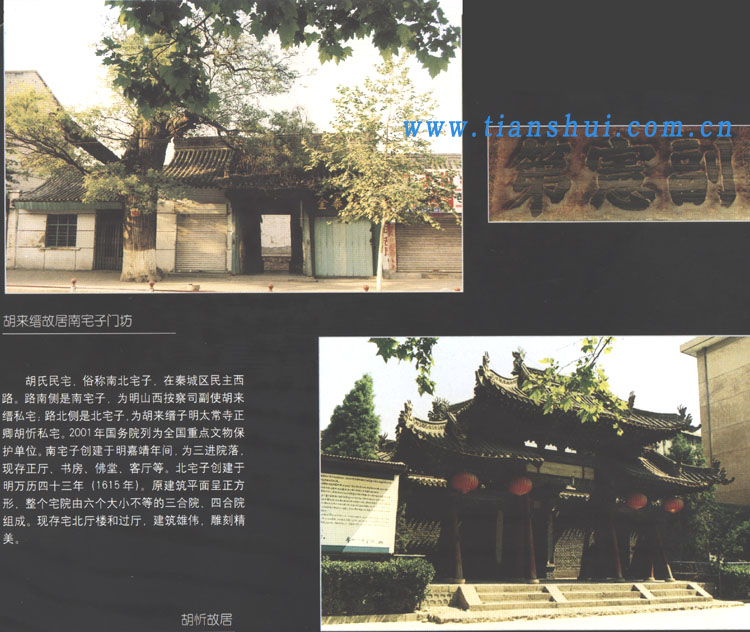

城市景觀,特色明顯。天水城區自然環境相對優越,南北兩山相繞,藉河一水中流,秦州區處河谷狹長地帶,酈道元在《水經注》中稱,上圭阝城“五城相連”,說明天水“五城相連”形成于北魏天光二年(公元521年)之前。民國期間,天水五城由東關城、大城、中城、西關城、伏羲城(小西關城)組成,干道均為東西向,巷道多為南北向。現五城相連的城市格局依稀可見。城市以南北兩山為綠色屏障,綠樹為城市“肺葉”,使空氣清新。以藉河為紐帶,東西串接,城市景觀軸線、綠帶相互貫通。城區以“寺、觀、廟、泉、水、巷、樹、居”均勻分布,布局合理,相互襯托,形成天水獨具特色的“山、城、河、綠、景”為一體的城市風貌。尤其在秦州區西關片,形成以飛將巷、育生巷、大、小巷道、自由路約1km2面積的名城保護區,區內古樹參天,小巷幽靜,古宅深邃,民風純樸,與城區現代化建筑及建筑風格各異的眾多小區交相輝映,形成天水獨特的城市景觀。

天水城市的顯著特色,凸顯出天水的城市個性。頗具特色的城市景觀,成為西部最佳宜居環境城市的重要載體。