在慶祝中國共產(chǎn)黨成立104周年前夕,我作為基層黨務(wù)工作者踏上延安這片紅色熱土。為期三天的學(xué)習(xí)行程,從南泥灣大生產(chǎn)紀念館的錚錚誓言,到延安革命紀念館的歷史長河,再到楊家?guī)X窯洞和棗園的質(zhì)樸陳設(shè),每一處革命舊址都是一堂生動的黨課。這場穿越時空的追尋,讓延安精神從歷史書卷走入現(xiàn)實血脈,激蕩出作為新時代黨務(wù)工作者的使命擔(dān)當(dāng)。

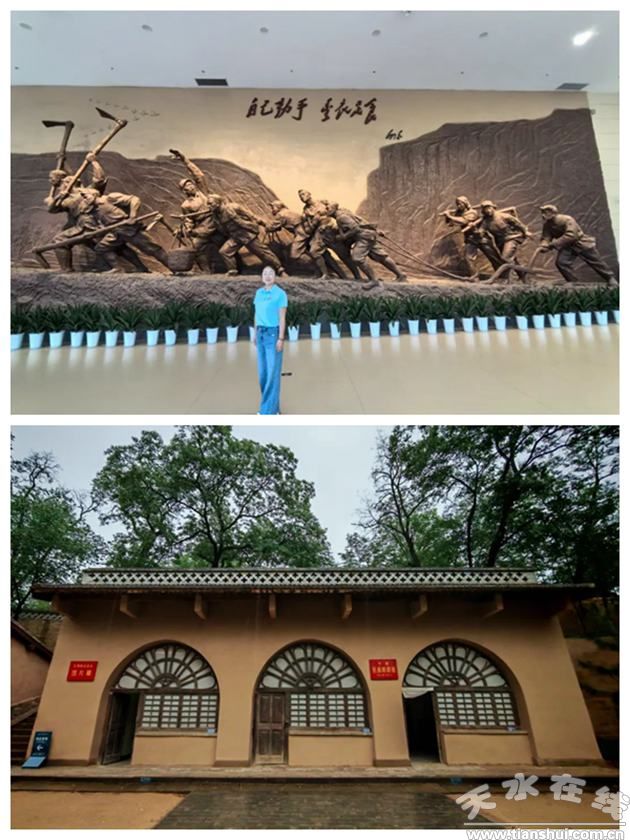

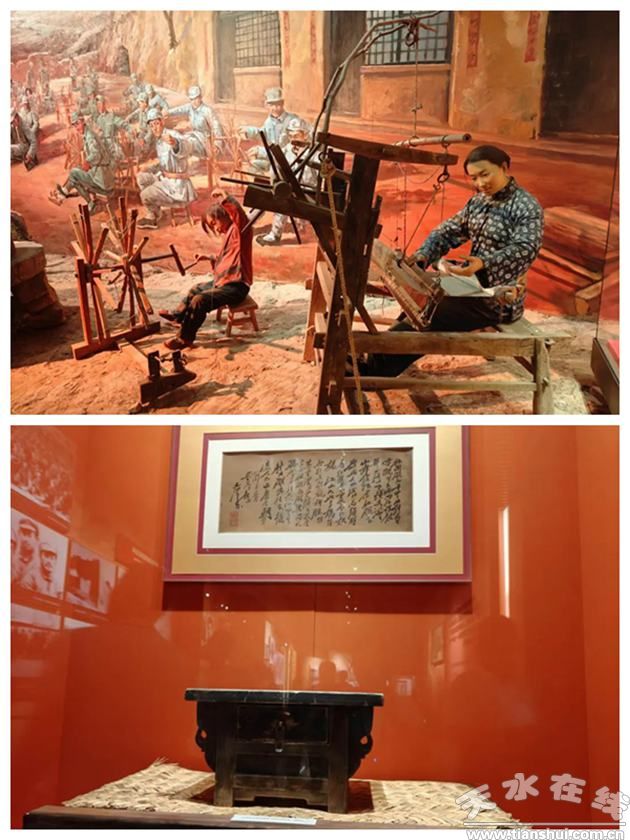

清晨的南泥灣久旱逢甘霖,我們一行14人踏雨前行,稻田與遠山在晨光中若隱若現(xiàn),站在那座承載著中國共產(chǎn)黨人“自力更生”史詩的南泥灣大生產(chǎn)紀念館前,“自己動手,豐衣足食”的巨幅標語直擊心靈。展廳內(nèi)銹跡斑斑的鋤頭與簡陋的紡車,無聲訴說著1941年三五九旅面對國民黨經(jīng)濟封鎖時“一手拿槍、一手握鋤”的壯舉。泛黃的老照片中,戰(zhàn)士們頭頂烈日揮汗墾荒,腳踩冰河運送物資,將荊棘遍野的爛泥灣變?yōu)椤瓣儽苯稀钡?000畝稻田,生動形象地詮釋了那句“中國共產(chǎn)黨人是用特殊材料制成的”。這些跨越時空的見證物,讓我深刻體會到“自力更生”絕非口號,而是刻入紅色基因的行動指南。我們在巨幅黨旗下重溫入黨誓詞時,耳邊仿佛傳來《南泥灣》的悠揚旋律,那一刻,一代代春風(fēng)人披荊斬棘搞基建,破釜沉舟求生存,攻堅克難謀發(fā)展的畫面與歷史場景重疊,更覺肩上責(zé)任如山。

正午時分,饑腸轆轆的我們捧著南泥灣特色香菇面,聽導(dǎo)游講述著當(dāng)年八路軍用換工互助方式教群眾種植香菇的故事時,更覺這碗融合軍民智慧的美食無比香甜,讓我深刻體會到“從群眾中來,到群眾中去”的工作方法永不過時。

解鎖延安革命紀念館是此次學(xué)習(xí)的重點內(nèi)容之一。這座全國最大的革命歷史館全景式展現(xiàn)了中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人在延安十三年的奮斗歷程,特別觸動我的是《新民主主義論》手稿原件,字里行間勾勒出從土地政策到文化建設(shè)的系統(tǒng)思維。這與新時代黨務(wù)工作中“黨建引領(lǐng)基層治理”的理念形成深刻呼應(yīng):昔日通過大生產(chǎn)運動解決糧食問題、通過整風(fēng)運動統(tǒng)一思想,今日更需以系統(tǒng)性思維破解企業(yè)發(fā)展中的掣肘與矛盾。凝視玻璃柜中泛黃的《陜甘寧邊區(qū)施政綱領(lǐng)》,二十一條政策涵蓋減租減息、精兵簡政等內(nèi)容,邊區(qū)政府用不到全國2%的人口供養(yǎng)20%的軍隊,這種高效治理背后是制度建設(shè)與群眾路線的完美結(jié)合,對當(dāng)前我們企業(yè)股份制改革、精細化管理具有重要借鑒意義。

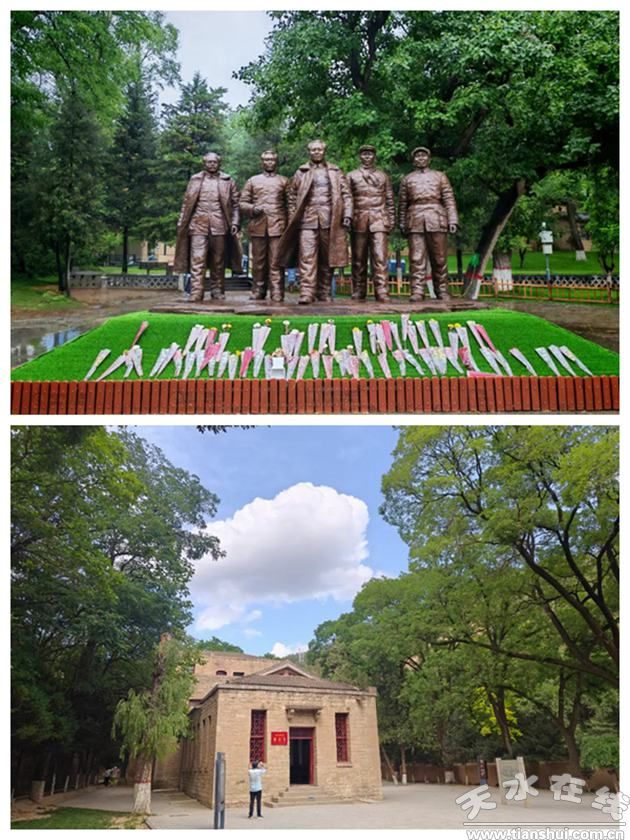

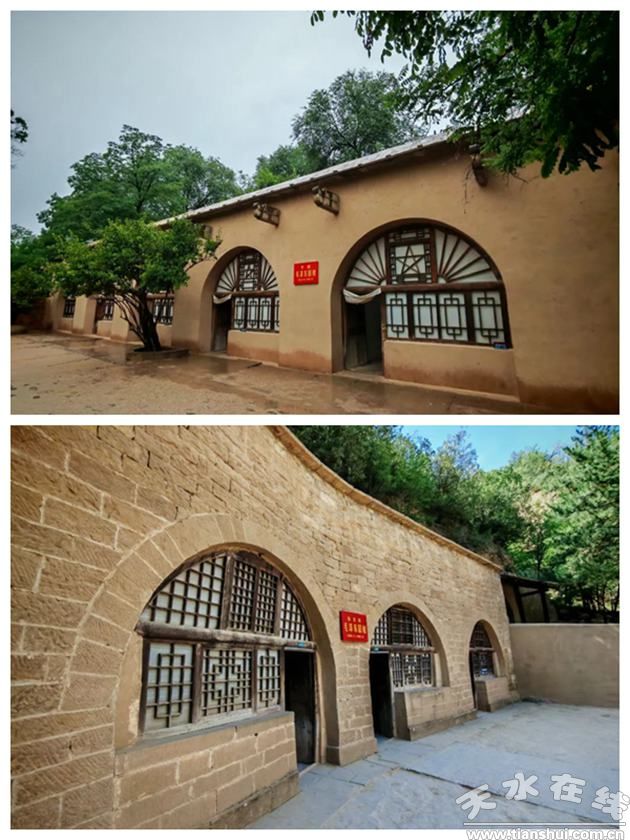

從楊家?guī)X到棗園,低矮的窯洞、磨損的木桌、糊著麻紙的窗戶,楊家?guī)X中央辦公廳舊址的簡樸令人震撼。駐足毛澤東種過的菜園旁,棗樹的枝葉在風(fēng)中沙沙作響,仿佛在訴說那段“白天開荒、夜間辦公”的傳奇歲月。在撰寫《論持久戰(zhàn)》的炕桌上,我看到了戰(zhàn)略定力的具象化——面對復(fù)雜形勢既要有“亂云飛渡仍從容”的定力,更要有“風(fēng)物長宜放眼量”的格局。方寸窯洞內(nèi)周恩來使用過的紡車,朱德、任弼時等領(lǐng)導(dǎo)人使用過的木桌油燈,生動詮釋了“艱苦奮斗”的具象內(nèi)涵。

在中共七大會址斑駁的黨徽下,我仿佛聽到“兩個務(wù)必”的歷史回響。此刻聯(lián)想到脫貧攻堅表彰大會上黃文秀的筆記本、抗疫前線黨員醫(yī)生的請戰(zhàn)書,深切感悟到:偉人故居的價值不僅在于展示歷史場景,更在于為新時代共產(chǎn)黨員樹立了“保持趕考清醒”的精神坐標。正如楊家?guī)X講解員所述:“這孔窯洞里的煤油燈,曾照亮中國革命的暗夜;今天的我們,要燃起為民服務(wù)的信念之燈。”

當(dāng)夕陽為寶塔山鍍上金邊,這場紅色之旅在思想碰撞中升華為行動指南。返程時,特意將棗園的一片樹葉置于包中,想制成書簽成為辦公桌上的精神坐標,當(dāng)工作中的難題如封鎖線般橫亙眼前時,讓延安精神化作破解難題的密鑰,指引新時代下的一位普通基層黨務(wù)工作者勇敢向前!

(新聞來源:春風(fēng)紡織集團 轉(zhuǎn)載:馬文潔)