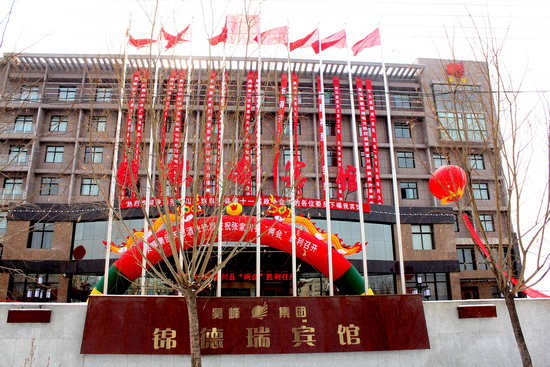

1月5日上午,政協張家川回族自治縣十一屆委員會五次會議隆重開幕。大會主會場錦德瑞賓館七樓會議室燈光璀璨、花團錦簇,象征中國各族人民大團結的政協會徽格外醒目。主席臺對面懸掛著“政治協商、民主監督、參政議政”的橫幅。

上午8時30分,來自全縣各條戰線上的政協委員精神飽滿、滿懷信心步入會場,為張家川縣經濟社會實現跨越式科學發展履行建言獻策、參政議政的神圣職責。

會議應到委員141人,實到委員119人,符合政協章程規定。

大會執行主席李棟一、張成林、馬中華、馬威、王存珠、馬百齡、秘書長馬殿邦在主席臺前排就座。縣政協副主席馬中華主持會議。

應邀出席開幕大會的縣上領導有:縣委書記劉長江,縣人大主任李升平,縣委副書記、縣長馬中奇,縣委副書記李肖鋒,縣上領導關春生,縣委常委、縣紀委書記牛永禎,縣委常委、常務副縣長雒建明,縣委常委、副縣長馬利民,縣委常委、組織部長何吉洲,縣委常委、統戰部長馬全榮,縣委常委、宣傳部長陳鴻,縣委常委、政法委書記李維岳,縣委常委、張家川鎮黨委書記何永東,縣人武部長司健吾,縣人大副主任毛巧蓮、海金武、王九仲、馬蘭生、馬毅鋒,副縣長趙川平、馬玉鳳、張海平、徐東明。縣人武部副部長郭福生,縣人民法院院長馬志剛,縣人民檢察院黨組書記、檢察長郭懷煒。

原縣政協主席李映吉,原縣政協副主席馬永昌、馬正杰、李俊杰、米振格、李鳳鳴、王耀清,離退休老干部代表李棲梧、馬明德、馬盡忠、蒲生珍、王永杰等應邀列席了本次會議。

會議還邀請了縣委、縣政府有關部門負責人,部分省市政協委員列席會議。

開幕式由執行主席馬中華主持。

上午10時,政協張家川縣第十一屆委員會第五次會議在雄壯的國歌聲中隆重開幕。

縣委書記劉長江在會上作了題為《同心同德共謀發展大計,群策群力開創美好未來,為推動全縣經濟社會跨越式發展而努力奮斗》的重要講話。縣政協主席李棟一代表政協張家川縣十一屆委員會常務委員會向大會做工作報告。縣政協副主席馬威受縣政協常委會委托,向大會報告了政協張家川縣十一屆委員會常務委員會關于十一屆四次會議以來提案工作情況。

縣委書記劉長江在講話中指出,在全縣上下認真貫徹落實縣委十一屆八次全委(擴大)會議精神,舉特色旗、打民族牌,為推動全縣經濟社會跨越式發展而努力奮斗的新形勢下,政協張家川縣第十一屆五次會議今天隆重開幕了。這是全縣人民政治生活中的一件大事,也是推動政協工作新發展的一次盛會。開好這次會議對于動員廣大政協委員以及社會各界人士,振奮精神,開拓創新,為“十二五”發展開好局、起好步,具有十分重要的意義。2010年,是全縣發展史上極不平凡的一年。一年來,在縣委的領導下,全縣廣大干部群眾迎難而上,緊緊圍繞全縣改革穩定和發展大局,凝心聚力謀發展,攻堅克難求突破,同心同德構和諧,全縣經濟和各項事業邁上了新臺階。預計全縣生產總值達到 15.6億元,同比增長21.7%;全社會固定資產投資完成23.1億元,同比增長35.5%;實現社會消費品零售總額3.4億元,同比增長12.7%;大口徑財政收入完成1.027億元,同比增長25%;財政支出完成10.9億元,同比增長20.3%;城鎮居民人均可支配收入10385元,同比增長15.2%;農民人均現金收入2480元,同比增長17.2%。可以說2010年,是縣域經濟綜合實力顯著增長的一年;是重大項目爭取工作取得重大突破的一年;是社會各項事業取得長足發展的一年;是人民群眾得到實惠較多的一年;是黨的建設不斷改善和加強的一年。這些成績的取得,是全縣干部群眾團結奮斗、積極拼搏的結果,也是廣大政協委員共同努力、辛勤工作的結果,凝聚著政協組織、全體委員和各界人士的心血和智慧。

劉長江進一步中指出,過去的一年里,縣政協在縣委的正確領導下,以科學發展觀為指導,高舉團結和民主兩大旗幟,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,認真履行政治協商、民主監督和參政議政職能,積極開展各項活動,為推動我縣經濟社會發展做出了重要貢獻。一是始終堅持黨的領導,服從全縣工作大局;二是發揮職能作用,積極建言獻策;三是暢通民主渠道,積極反映社情民意;四是發揮自身優勢,維護社會大局穩定;五是加強對外聯誼,開展交流合作;六是完善規章制度,加強自身建設。

劉長江強調,“十二五”時期,是全縣深入貫徹落實科學發展觀、加快全面建設小康社會進程的關鍵時期。當前,全縣總體上仍然處在一個夯實基礎、破解瓶頸、突出特色、培育優勢、積蓄后勁、趕超發展的重要階段。從宏觀政策看,我們面臨著五大機遇:一是國家繼續實施西部大開發戰略,為我們帶來了寶貴的發展機遇。二是國家堅持強農惠農,高度關注民生的政策,為我們推進新農村建設提供了機遇。三是國家促進少數民族和民族地區發展的政策,特別是市委、市政府出臺的關于加快張家川縣經濟社會發展的意見,是張家川縣建縣以來迎來的最大戰略機遇。四是國務院出臺了進一步支持甘肅經濟社會發展的若干意見,為我們帶來了新的發展機遇。五是國家規劃的“關中—天水”經濟區的建設,省委提出的“中心帶動、兩翼齊飛、組團發展、整體推動”區域發展戰略和市委提出的“1135”區域發展戰略為我們加強基礎設施建設、培育特色優勢產業提供了有利的條件。從縣內態勢看,經過多年的發展,礦產、畜牧、勞務、清真食品加工等一些優勢產業日漸壯大,對經濟發展的牽動力進一步增強。隨著天平鐵路、莊天二級公路等一些重大交通項目的實施,制約全縣發展的交通瓶頸將基本破解,基礎條件將逐步改善,區位優勢將逐步顯現。一些事關全縣經濟社會發展的重大項目和打基礎、利長遠的工作,將強力推動縣域經濟的發展和民生問題的改善。特別是全縣人民盼發展、思發展、謀發展的強烈愿望,黨員干部在搶抓機遇、奮力趕超中激發出來的干事創業熱情,回漢人民共同團結進步、共同繁榮發展的大好局面為經濟社會跨越式發展增添了動力,營造了良好環境。

面對新挑戰、新機遇、新任務,縣委十一屆八次全委(擴大)會議提出“十二五”時期全縣發展的總體思路是:以科學發展觀為指導,按照“依托天水、聯接平涼、融入關中、特色領先、乘勢發展”的縣域經濟發展戰略,圍繞“五大目標定位”(把張家川建為全國各民族共同團結進步、共同繁榮發展的示范縣,中國西部清真食品城,隴東南畜牧大縣,天水市礦業基地,關中—天水經濟區特色旅游區),堅持“舉特色旗、打民族牌、走民營路、建和諧縣”的基本方略和“發展高于一切,穩定壓倒一切,民生重于一切,黨建保證一切”的基本理念,實施項目帶動、科教興縣、趕超發展三大戰略,做強草食畜牧業、礦產業、民族加工業、商貿旅游業四大產業,努力提升基礎設施建設、農業產業化、工商經濟發展、城鎮綜合開發、社會事業發展水平,強力推動張家川經濟社會跨越式發展,為建設富裕文明和諧張家川奠定堅實基礎。

“十二五”時期的總體奮斗目標是:“十二五”時期國民經濟增長速度高于全市平均水平,綜合經濟實力在全省縣區排序中持續前移5位。

“十二五”時期的發展重點:一是強力實施“項目帶動”戰略,提升全縣基礎設施建設水平;二是扎實推進新農村建設,提升農業產業化水平;三是集中培育特色優勢產業,提升工商經濟發展水平;四是堅持統籌城鄉發展,提升全縣城鎮化建設水平;五是深入實施科教興縣戰略,提升社會事業發展水平。

劉長江進一步強調,2011年是實施“十二五”規劃的開局之年,也是關鍵之年。做好今年的各項工作,對于“十二五”發展開好局、起好步意義重大,影響深遠。按照中央、省、市委的總體安排部署,今年全縣工作的總體要求是:以黨的十七大及十七屆五中全會精神為指針,全面貫徹中央經濟和農村工作會議精神,以強基礎、興產業、惠民生為主線,以強化投入、上大項目、擴大消費為支撐,以全民創業、優化環境、促進和諧為保障,千方百計抓項目、集中精力解難題、整合資金建亮點、突破瓶頸促發展、優化發展大環境、強化黨建做保證,確保全年各項工作開好局、起好步,為順利完成“十二五”規劃奠定堅實基礎。全縣經濟社會發展的主要目標是:全縣生產總值完成18.1億元,增長15%;財政收入完成11913萬元,增長16%;全社會固定資產投資完成28.93億元,增長25%;城鎮居民可支配收入達到11735元,增長13%;農民人均純收入達到2852元,增長15%;人口自然增長率控制在8‰以內。

實現上述目標,圍繞這一目標,重點抓好以下工作:一是以爭取重大政策和項目為支撐,努力在增強縣域發展能力上實現新突破;二是以“三區三園五帶”建設為抓手,努力在農業與農村經濟發展上實現新突破;三是以三大工業園區和物流園區建設為平臺,努力在工商經濟發展上實現新突破;四是以推進城鎮化建設為動力,努力在城鄉一體化建設上實現新突破;五是以保障和改善民生為重點,努力在社會事業發展上實現新突破;六是以創建“兩個共同”示范縣為目標,努力在維護社會和諧穩定上實現新突破。希望縣政協和廣大政協委員進一步搶抓機遇,增強責任感和使命感,充分發揮自身優勢,把履行職能的各項工作落實到縣委的決策部署上來,自覺服務發展大局,不斷開創政協工作的新局面。

最后,縣委書記劉長江就如何在新形勢下,進一步做好政協工作提出了四點意見:

一、認清形勢,牢記使命,切實增強做好政協工作的責任感和使命感

政協組織匯聚了社會各界的優秀人才,廣大政協委員思想觀念新、文化層次高、專業知識精、社會聯系面廣,不僅是參政議政、建言獻策的骨干,也是推動經濟社會發展的生力軍。面對全縣“十二五”時期和今年發展面臨的新形勢、新任務,認真貫徹科學發展觀,轉變發展方式,破解發展難題,提升發展質量,促進全縣經濟又好又快發展,是擺在全縣人民面前的艱巨任務。人民政協作為最廣泛的統一戰線組織,是全縣加快發展的重要推進力量,在新形勢,新任務面前更要牢固樹立大局意識,責任意識和進取意識。要堅持黨的領導不動搖,堅持高舉團結和民主的旗幟不動搖,堅持履行政治協商、民主監督、參政議政的職能不動搖。要充分調動一切有利于發展的因素,團結一切有利于發展的力量。緊緊圍繞縣委十一屆八次全委(擴大)會議確定的目標任務,解放思想,開拓創新,主動工作,為促進我縣經濟社會更快更好發展做出新的貢獻。

二、圍繞中心,服務大局,充分發揮人民政協的獨特作用

全縣正處在一個非常重要的戰略機遇期,縣政協要努力適應新形勢,新任務,圍繞中心,服務大局,在促進經濟社會發展中有新作為。一要積極參政議政,建言獻策,在服務發展上要有新作為。要從全縣實際出發,就如何實施好“十二五”規劃,進行深入調研,提出符合縣情的意見建議,為縣委和縣政府決策提供依據。要善于抓住經濟社會發展的工作重點,在提升基礎設施建設、農業產業化、工商經濟發展、城鎮綜合開發、社會事業發展水平上建言獻策。要善于抓住經濟社會發展的重點、難點、熱點問題,認真研究城鄉就業、社會保障、農村教育、社會穩定、扶貧解困等社會熱點問題,客觀真實地掌握、分析和反映各種信息,提出意見和建議,努力維護好、實現好、發展好人民群眾的根本利益。二要努力協調各方,凝聚力量,在構建和諧社會上要有新作為。要緊緊圍繞構建社會主義和諧社會這一時代主題,竭盡所能,不遺余力,多做貢獻。要本著“求同存異、體諒包容”的原則,團結各方力量,平衡各方利益,更好地促進不同信仰、不同民族、不同界別之間的合作共事。要堅持深入群眾、深入實際,充分了解群眾疾苦,傾聽群眾呼聲,反映群眾意愿,協助縣委、縣政府多做統一思想、理順情緒、協調關系、化解矛盾的工作,努力維護民主團結、生動活潑、安定和諧的政治局面,為加快全縣經濟發展營造良好的社會環境。三要開展政治協商,強化監督,在推進民主政治建設上要有新作為。要認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,廣開言路、集思廣益,通過政協提案、委員視察、民主評議、反映社情民意等方式,對一些群眾反映強烈、縣委和縣政府高度關注的問題開展監督,使縣委的重大決策真正落到實處。

三、創新思路、提升素質,不斷加強政協自身建設

加強政協自身建設,是政協工作繼往開來、創新發展的重要保障。縣政協要主動適應新形勢新任務的要求,求真務實、開拓創新,全面履行好職能作用,不斷開創政協工作新局面。一要加強政協組織建設。政協領導班子既是核心,更是表率。要率先垂范,在工作中努力成為勤奮工作、團結民主、真抓實干、開拓創新的領導集體,始終保持積極主動、盡職盡責、奮發向上的良好精神狀態,不斷提高領導能力和領導藝術,增強班子的凝聚力。二要加強委員隊伍建設。政協委員既是榮譽,更是責任。各位委員要切實發揮在本職工作中的帶頭作用、政協工作中的主體作用、界別群眾中的代表作用,帶頭解放思想,帶頭加強學習,帶頭實干創業,力爭在促進發展上有新貢獻,在凝聚人心上有新作為,在協商監督上有新特色,在參政議政上有新成效。三要加強政協機關建設。要以建設學習型、創新型、服務型、和諧型機關為抓手,進一步增強政協機關服務能力和統籌協調能力,不斷推進政協履行職能的制度化、規范化、程序化建設,把政協機關真正建設成為政協委員之家、各界人士之家。要切實發揮專門委員會的基礎作用,積極探索各專門委員會工作的新思路、新方式,切實增強工作活力和成效。要進一步加強政協機關思想、組織和作風建設,努力造就一支政治堅定、作風優良、學識豐富、業務精練的高素質政協干部隊伍。

四、高度重視,加強領導,為政協履行職能提供堅強的政治保障

政協工作是黨的工作的重要組成部分。加強和改善黨對政協工作的領導,是充分發揮人民政協職能作用,做好新時期政協工作的根本保證。要進一步發揮人民政協在縣委、縣政府進行重大決策進程中的作用,把政治、經濟、文化和社會生活中重要問題的協商納入決策程序,積極采納政協的合理化建議。要進一步尊重、保障和不斷擴大政協委員的知情權、參與權、監督權,積極支持政協組織的視察、專題調研及其他有關活動,主動邀請政協委員參加縣委、縣政府及其部門組織的有關調查、檢查和民主評議活動,對政協委員提出的《提案》、意見和建議,各部門、各單位要高度重視,認真研究,作出負責任的答復。有關部門要加大對《提案》的督辦力度,真正使委員提案得到徹底解決,讓委員滿意。要進一步重視和加強政協干部隊伍建設,關心政協干部的成長,把優秀年輕干部選配到政協機關,把政協機關業績突出的干部交流到黨政機關領導崗位,使政協機關和政協組織始終保持旺盛的生機和活力。有關部門要加強對政協工作的支持和配合,認真解決政協工作中存在的實際困難和問題,共同營造有利于政協開展工作的良好環境和氛圍。