在黨一百零四歲生日之際,我有幸隨公司黨委奔赴延安這片紅色沃土。踏上這片土地,腳下的每一寸黃土都仿佛在訴說著那段艱苦卓絕卻又充滿力量的歲月,崇敬與感慨之情在我心中油然而生。而當“優秀黨務工作者”這份榮譽落在我肩上時,復雜的情緒在歷史的浸潤下愈發洶涌。

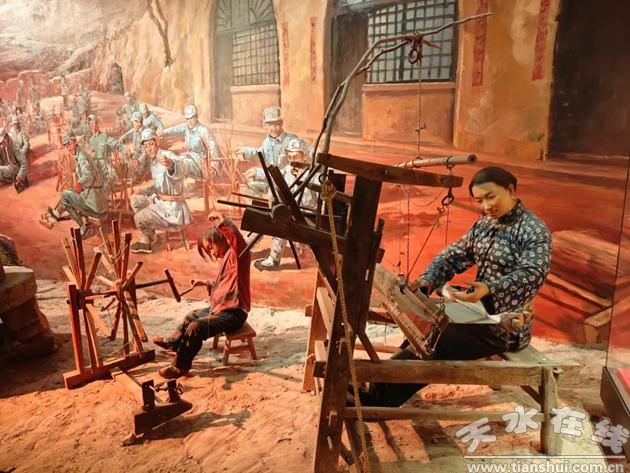

這份珍貴的經歷,讓我得以暫時放下忙碌。短短幾日的學習,不僅讓我對“延安精神”從抽象理解轉為具體認知,更讓我的內心在多重情緒交織下愈發滾燙。在楊家嶺的窯洞前,我久久佇立。那些斑駁的土墻、簡陋的桌椅,曾是毛澤東同志寫下《實踐論》《矛盾論》的地方,也是黨中央指揮抗日戰爭和解放戰爭的“神經中樞”。難以想象,在缺衣少食、物資匱乏的環境里,一群懷揣堅定信仰的共產黨人,憑借“自己動手、豐衣足食”的自力更生精神,在南泥灣開墾出了“陜北的好江南”,這便是偉大的南泥灣精神的生動體現。看著當年開墾的田地如今依舊生機盎然,我恍然大悟:延安精神從來不是博物館里的陳列品,而是融入共產黨人血脈的“自力更生、艱苦奮斗”的基因,其中南泥灣精神更是這種基因的典型代表。而這份基因,也讓我更清醒地看到自身的不足。身邊的黨支部扎根一線、攻堅克難,前輩們幾十年如一日深耕黨務、毫無怨言,還有那些沖鋒在前的黨員同志,他們的擔當與奉獻遠比我更值得這份肯定。這份榮譽于我而言,更像一面鏡子,照見了差距,也讓我心里泛起愧疚——怕自己配不上這份認可,怕辜負了組織的信任。

在棗園的燈光下,我仿佛看到了老一輩革命家徹夜工作的身影。他們與群眾同吃同住,在土炕上講政策,在田埂上聽民聲,用“從群眾中來,到群眾中去”的工作方法,凝聚起改天換地的力量。講解員說,當年朱德同志種的菜地,至今還保留著“軍民共種”的痕跡;周恩來同志紡的線,曾是邊區“自給自足”的見證。這些細節讓我深刻懂得,“為人民服務”不是一句空洞的口號,而是體現在與群眾同甘共苦的每一個瞬間,這與勞模精神中無私奉獻、服務人民的內涵高度契合 。最讓我震撼的是參觀抗大舊址時看到的一句話:“團結、緊張、嚴肅、活潑”。這八個字背后,是無數青年沖破封鎖奔赴延安、在油燈下學習革命理論的熱血場景。他們中有人犧牲在戰場,有人堅守在邊區,用青春詮釋了“為理想奮斗”的意義。站在當年的教室前,我仿佛聽到了他們高唱《畢業歌》的聲音,那聲音穿越時空,依舊激勵著我們:越是艱險,越要向前。

延安的每一寸土地都在訴說著責任與擔當。從棗園的燈光到楊家嶺的會場,老一輩革命者用行動詮釋了“為人民服務”的重量。這份榮譽,說到底是一份沉甸甸的責任。它不是終點,而是新的起點——提醒我要以更扎實的行動履職盡責,向優秀的同志看齊,把延安精神里的初心與使命,融入日常的每一項工作中,用實干回應這份肯定,不辜負胸前的黨徽,更不辜負這個奮進的時代。

離開延安時,我知道,此行不僅是一次歷史回顧,更是一場精神洗禮。延安精神中“堅定正確的政治方向,解放思想、實事求是的思想路線,全心全意為人民服務的根本宗旨,自力更生、艱苦奮斗的創業精神”,永遠是我們前行的燈塔。未來,我會把延安精神里的堅韌與赤誠,轉化為踏實做事的動力,與團隊團結協作、并肩前行。它將時刻提醒我:比起老一輩革命家的磨難,眼前的挑戰微不足道;比起他們的理想,我們更應珍惜當下、奮勇前行。這便是延安紅色教育給予我最珍貴的禮物,也是我承載這份榮譽、踐行這份責任的底氣所在。

(新聞來源:春風紡織集團 轉載:馬文潔)