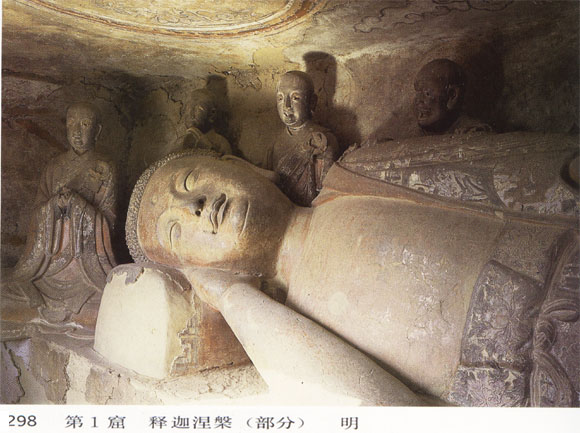

Żú∑e…Ĺ ĮŅŖĶŮň‹ŤbŔp£®Ķŕ1ŅŖ£©

°°°°īňŅŖőĽ”ŕĖ|—¬◊ÓĖ|∂ň£¨ěť»żťgňń÷ý—¬ťw�£¨‘Á∆ŕĹ®”ŕ‘™őļ�°£ŅŖÉ»ôMťL∑Ĺ–ő�£¨∆ĹŪĒ£¨’żĪŕ∆ūÕ®ĪŕĆí∑ūČĮ£¨ČĮ…Ōň‹ŇP∑ū“Ľ…Ū�£¨ťL6.30√◊�£¨”“√{∂ÝŇP�£¨ěťŠĆŚ»ń≤ńŠ»ňį„ńýėĄĶń–őŌů�£¨…Ūļůň‹ ģīůĶ‹◊”Ňeįß�°£‘žŌŮĹõövīķ÷ō–ř£¨“—∑«‘≠√≤£ĽŇP∑ūň∆»‘ěť‘≠Ő•£¨¨F†Ó¬‘Ô@Ő∆ÔL�£¨ĪäĶ‹◊”ĄtĹ‘ěť√ųň‹–őŌů�°£◊„∂ň◊Ý“ĽĻ©ūB»ň�£¨…Ū÷Ý√ųīķĻŔ∑Ģ£¨ «√ųīķäy–ř ©÷ųĶńĻ©ūBŌŮ°£ ģīůĶ‹◊”�£¨ĪŪ«ťłųģź�£¨Ô@ ĺ≥Ų≤ĽÕ¨ĶńāÄ–‘ļÕ–řūB�£¨ĪMĻ‹ň‹‘ž…Ō≤Ľ√‚ň◊źļ÷ģŐ飨»‘”–ĒĶ…Ūł–»ň÷ģ◊ų�°£

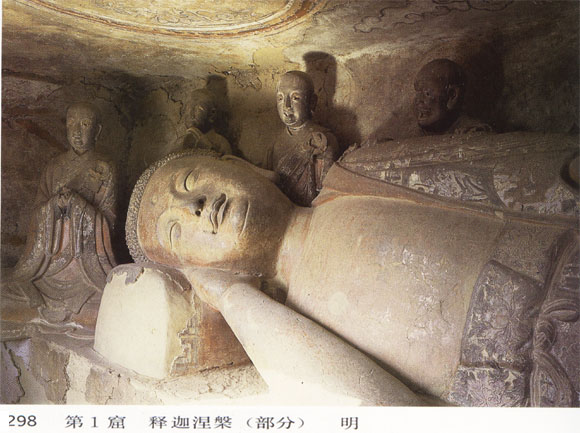

Żú∑e…Ĺ ĮŅŖĶŮň‹ŤbŔp£®Ķŕ5ŅŖ£©

°°°°‘ŕ—¬√ś÷–≤ŅüołĽ‘£Ķń«ťõrŌ¬�£¨ňŚīķ‘ŕ—¬√ś◊ÓłŖŐéŇcĪĪ÷‹Ķŕ4ŅŖŌŗŗŹť_ŤŹŃň”÷“ĽňýļÍā•Č—”^ĶńīůŅŖ�£¨“ŗ «∑¬ńĺėčĹ®÷ĢĶń—¬ťw£Ľ»żťgňń÷ý�£¨«įť‹“—öß�£¨ŅŖ«į≤Ņěťņ™�£¨Ćí15.9√◊°ĘłŖ11√◊�£¨’żĪŕť_»żżź�°£÷–ťg“Ľżź›^īů�£¨ěť∆Ĺ√śŮRŐ„–őŮ∑ŃĢŪĒ…Óżź£¨É»ň‹“Ľ◊Ý∑ū∂ĢĶ‹◊”ňń∆–ň_�°£żźÕ‚◊ůā»“ĽŃĘŌŮ�£¨īųĆöĻŕ�£¨ŇŻľ◊£¨ųŕų◊ŔSŹą£¨ŃĘŇ£Ī≥…Ō�°£”“ā»Ć¶∑QĶń‘žŌŮ“—≤Ľīś�£¨Ŗ^»•īňŌŮ∂ŗĪĽ◊ųŐžÕűĽÚŇ£Õű£¨∆šĆćĎ™ľīń¶űĶ ◊Ń_Őž�£¨ĽÚ√Żīů◊‘‘ŕŐž�°£‘ŕ‘∆Ćý ĮŅŖĪĪőļĶŕ8ŅŖťTĶņ”“ā»ļÕ∂ōĽÕń™łŖŅŖőųőļĶŕ285ŅŖ’żĪŕ÷–ťgżźÕ‚◊ůā»ĺý”–īň≥ňŇ£Őž…ŮĶń–őŌů�°£∆šĆ¶ā» «≥ňĹū≥ŠÝBĶńŇĢ…™ľ~Őž£¨ľīń«Ń_—”Őž�°£īňŌŮłŖ4.50√◊�£¨Ī»ņżĄÚ∑Q�£¨”Ę◊ň≤™≤™∂Ý”÷Źń»›į≤‘Ē£¨™q»Á÷–áÝőųĪĪĶōÖ^…ŔĒĶ√Ů◊Śőš ŅĶń–őŌů�£¨ňŚīķň‹≥…÷ģļů�£¨īůľsĹõŖ^Ő∆�°Ęňő°Ę√ųĆ“īő÷ō–ř�°£”…”ŕƶā»Őž…ŮŌŮ‘Á“—öą ߣ®÷ŃŖtöß”ŕŐ∆ť_‘™ťgīůĶō’ū£©�£¨»ňāÉ“ņďĢń¶űĶ ◊Ń_Őž◊„Ō¬ŇPŇ£�£¨”H«–Ķō∑QīňŅŖěť°įĹūŐ„„yĹ«†ŔÉļ°Ī£¨ļůĀŪĪ„ŹĹļŰ÷ģěť°įŇ£ÉļŐ√°Ī�°£Ň£ «ĻŇīķ»ň√٥॔…ķĽÓ÷–Ķń”H√‹įťāH£¨Ĺ≥éü‘ŕň‹‘žŇPŇ£ēr£¨Ô@»ĽÉA◊ĘŃň…ÓļŮĶńł–«ť�£¨ ĻŖ@“ĽĄ”őÔ–őŌů ľĹK ‹ĶĹ”^’ŖļÕ”őŅÕĶńŌ≤źŘ�°£’żĪŕÉ…∑ūąA»Į–őú\żźÉ»łųň‹“Ľ◊Ý∑ū∂Ģ∆–ň_�£¨ĺý‘ž–ÕÔĖĚMļŮ÷ō£¨ŽmĹõ÷ōäy£¨»‘›^ļ√ĶōĪ£īś÷ÝňŚň‹ĶńŐōŁc�°£∑ūŌŮłŖ3.20√◊�£¨¨FīśżźÉ»≤ ņLĺýěť√ų»ňňý◊ų�°£

Żú∑e…Ĺ ĮŅŖĶŮň‹ŤbŔp£®Ķŕ35ŅŖ£©

°°°°īňŅŖ›^–°£¨őĽ”ŕĖ|—¬Ķŕ336ŅŖ◊ůā»£¨“ŗěť∑Ĺ–őňńĹ«ĒÄľ‚ŪĒŅŖ£¨‘≠ŌĶĪĪ÷‹ť_ŅŖ�£¨¨Fīś’żĪ࿟ɻ◊Ý∑ū�£¨√ś–őąA∂Ý∂Ő�£¨Ó^ŪĒ◊ų¬›ľy»‚ųŔ£¨◊ÝŌ¬…ŹŇ_ľį…ŹĽ®∂®÷ťĪ≥ŅŅ—bÔó�£¨∑N∑NĹ‘ĆŔ√‹◊ŕ‘žŌŮÔLłŮ�°£Żú∑e…Ĺ ĮŅŖĹõĪĪňő–řŅė÷ģļů�£¨ńŌňőĹ®—◊°ĘĹBŇdńÍťg£¨«ō÷›ěťĹū»ňňý”–�£¨Żú∑e…ĹŽm»ĽĶōŐéňő‹äňý›†ĶōĹÁ�£¨ĶęĹõ≥£∆£”ŕĎūĶú�£¨ľ”÷ģ…Ĺň¬ŐÔģa∂ŗ ‹’ľäZ£¨ň¬…ģīů≤ŅŐ”…ĘÕ‚∑Ĺ£¨é◊‘Ŕīőěl”ŕĽń Ź�£¨÷ĪĶĹ√ųīķ�£¨–ř»◊÷ģ“ĽŇe∑Ĺ”÷Ňd∆ū°�£¨FīśĒĶŐéļů–ř‘žŌŮ£¨ÓHň∆‘™īķÔLłŮ£¨ĽÚŅ…’f√ų‘ŕŻú∑e…Ĺ ĮŅŖ£¨‘™īķĹŁįŔńÍ÷–“ŗ≤Ę∑«ļŃüoĹ®ėš�°£īňŅŖÉ»“—»ę≤Ņ—¨ļŕ�£¨Īŕģčüoīś�£¨‘žŌŮÉHīň“Ľ…Ū°£

īÚ”°ĪĺŪď

īÚ”°ĪĺŪď