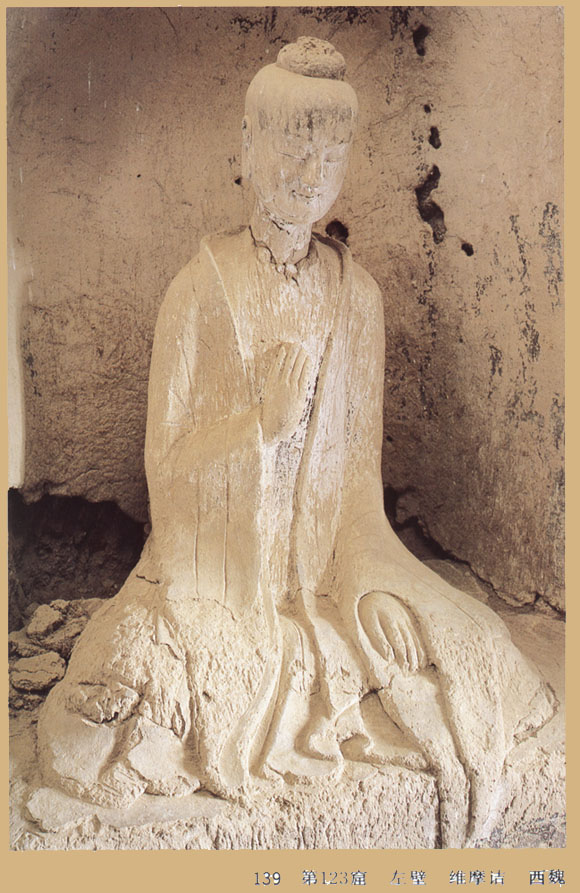

第123窟

西魏文帝元寶炬篤信佛教,注意經(jīng)營秦州。他出于政治原因不得不將其鐘愛的皇后乙弗氏廢黜為尼,并遷居秦州;同時將自己年幼的愛子武都王元戊封為秦州刺吏,以慰藉其母乙弗氏憂戚的心情。這樣的處置勢必給西魏初年的麥積山石窟帶來巨大的影響。麥積山自大統(tǒng)(公元535-552年)初年即已出現(xiàn)技藝高超的龕像,比北魏晚期有了明顯的發(fā)展,來自西魏王朝的直接卷顧當(dāng)然是對此起決定作用的因素之一。在西崖的上層,出現(xiàn)了一批精美的西魏窟。其中稍靠下的第102窟,高2.80、寬2.67、深2.77米,以精湛的技藝,表現(xiàn)了新穎的造像題材維摩變。窟形四方,四角攢尖頂,正壁塑坐佛,右側(cè)存一弟子,二脅侍菩薩的位置都已被擾亂,據(jù)現(xiàn)有遺跡,應(yīng)都在左、右壁后部。坐佛高1.50米,作渦紋高肉髻,形象清俊、溫厚。其右側(cè)弟子高1.20米,豐滿圓潤,袈裟滑落右肩,更襯托出青年弟子活潑的個性。圖中脅侍菩薩,下身已殘,優(yōu)美嫻靜。左壁維摩詰,結(jié)跏趺坐,高1.22米,表現(xiàn)的是古印度毗耶離城精通佛法、機(jī)智善辯的居士;其雙眼炯炯有神,審視對方,身軀壯健,精力充沛,是一個充滿自信的勝利者的形象,儼然人間高士。右壁與之相對的是文殊菩薩,倚坐(座已毀),高1.20米,手執(zhí)桃形物,低垂雙目,神情文靜,帶著謙和和笑容,似乎正在傾聽著居士的演講,表現(xiàn)出寬廣豁達(dá)的胸懷。在中國石窟中,雖然自十六國已開始出現(xiàn)維摩變的題材,但多限于壁畫和浮雕,像這樣以整窟造像作立體的組合,大約還是最早的例子。

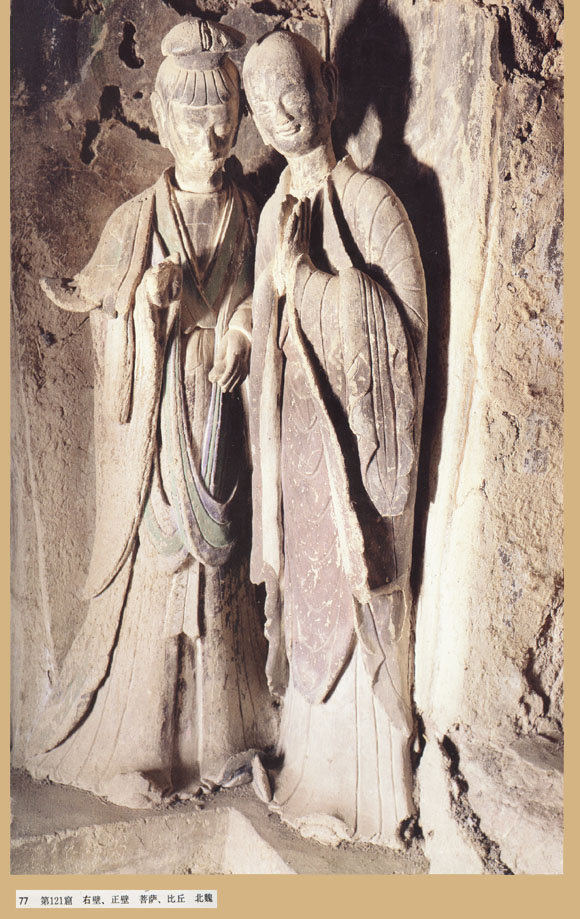

第121窟

麥積山石窟的北魏晚期造像,不斷呈現(xiàn)出活潑的形式和生動的表現(xiàn)。各窟內(nèi)多流行三佛的主題,并配置以菩薩、弟子、比丘、比丘尼和力士或天王等造像。第121窟是很有代表性的洞窟,高2.55、寬2.36、深2.15米,覆斗形頂,正壁和左、右壁各開一龕,龕內(nèi)各塑一佛。正壁龕內(nèi)兩側(cè)上部還有影塑佛弟子各一排五身,合為十大弟子之?dāng)?shù),各高約0.30米。弟子們均著厚重寬大的袈裟,一一作不同相貌和神情,有的在聚精會神地聆聽,有的因突然了悟而欣喜,有的則似乎正在慷慨激昂地爭辯。最引人注目的是在正壁兩墻角,左右兩壁里側(cè)的脅侍菩薩(高1.25米)與正壁龕外兩側(cè)的比丘、比丘尼兩兩貼近,其上身微微前傾而且肘、肩和頭部完全靠攏在一起。他們仿佛在佛陀說法的循循誘導(dǎo)之下互相發(fā)出會心的微笑,又仿佛是人間的一對親密的朋友在竊竊私語。此窟前壁兩佛通常塑造二力士的位置上,左佛為袒胸持杵的力士,右側(cè)為披甲的天王。第121和101窟不開龕,均為方形平頂窟,不開龕。第122窟在側(cè)菩薩略向前俯,比丘肩部和整個上身向菩薩方向扭轉(zhuǎn)靠近,與第121窟屬同一匠心。左側(cè)脅侍的位置已經(jīng)擾亂,原在正壁左側(cè)的比丘尼,現(xiàn)置于左壁里側(cè),基右腿抬起作舞蹈狀、更覺意趣盎然。第101窟菩薩與僧尼的距離稍遠(yuǎn),但動態(tài)上仍有互相依傍的傾向。窟內(nèi)左壁立像為交腳菩薩,即三世佛的過去世彌勒的形象。